アザミウマの生態と特徴

英名ではスリップス(Thrips)と呼ばれています。成虫の体色は黄色・褐色・黒色系などで、頭部から2本の触覚が伸びており、偏平~やや円筒状の細長い形が特徴です。種類にもよりますが、生育サイクルは15日~45日ほどで、2週間~10日で卵→幼虫→蛹→成虫と変化します。対策を怠ると爆発的に増えていきます。20℃~25℃前後の温暖な気候を好み、暑い時期は短期間で成長して被害をもたらします。アザミウマは葉や花弁などの組織内に産卵し、幼虫は加害しながら、時期を見て葉から土壌へ落下し、土中で蛹になってしまうため、寄生されていることがわかりにくいうえ、殺虫剤が効きにくいといわれています。また成長サイクルが速いため薬剤抵抗性が発達しやすいというやっかいな性質があります。

農作物へ加害するアザミウマの種類

アザミウマは200種以上確認されており、分類が進めば1万種以上いるともいわれています。益虫もいますが、基本的には害虫として指定されています。農業において主に被害が確認されているものとしては、ミカンキイロアザミウマ・ミナミキイロアザミウマ・ヒラズハナアザミウマ・クロゲハナアザミウマ・チャノキイロアザミウマ・ネギアザミウマなどがいます。

ミカンキイロアザミウマ

体長は雌成虫で1.4~1.7mmとアザミウマ類の中では大型です(雄成虫は1.0~1.2mm)。体色は橙色をしていますが冬になると褐色の個体が増えます。雌成虫1匹あたりの産卵数は150~300個ほどで、花粉を好むため卵の多くは花に産み付けられることが多いのではないかと考えられています。イチゴ・トマト・キュウリ・ナス・ピーマンなどの果菜類や、キク・トルコギキョウ・バラ・カーネーションなどの花き類などで被害が確認されています。トマト黄化えそウイルス(TSWV)を媒介します。

ミナミキイロアザミウマ

雌成虫の体長は1.0mm前後で橙色をしています。翅をたたんだ時に背中に黒い二本の筋が見えます。主に葉を加害し、萎縮葉や奇形葉を発生させることとなります。また、がくの隙間に入り果皮が食害されると、実の生長に伴って線状のキズになって現れたり、裂果の原因となったりします。ナス・ピーマン・メロン・キュウリなどで被害が問題となります。特にメロンやキュウリではメロン黄化えそウイルス(MYSV)を媒介します。

ヒラズハナアザミウマ

名前に「ハナ」とつくように花粉を好み、主に花に寄生します。葉への被害は少ないです。雌成虫の体長は1.5mm前後で褐色をしています。雄は黄色です。比率は低いですがトマト黄化えそウイルス(TSWV)やインパチエンスネクロティックスポットウイルス(INSV)を媒介します。

クロゲハナアザミウマ

沖縄のキク栽培で最重要の害虫とされています。比較的温暖な鹿児島や静岡そして、近年では福島県や岩手県など東北地方でも発生が確認されました。2010年ごろまでは大きな問題となることはなかったため、防除の情報が限られています。雌成虫の体長は1.2~1.3mm(雄成虫は0.9~1.0mm)で淡い黄色をしています。

チャノキイロアザミウマ

カキ・ブドウ・イチジク・キウイ・チャといった果樹の栽培で被害が問題となるアザミウマです。葉や果実、茎などを加害します。新梢が加害されると葉が委縮したり生長がとまったりします。体長は0.8~0.9mmほどと、アザミウマの中ではかなり小さい種です。体色は黄で翅をたたむと黒い筋が見えます。

ネギアザミウマ

広食性が高く、ネギやタマネギなどのネギ類のほかにトマト・ラッキョウ・ニラやダリア・カーネーションなどでも被害が確認されています。雌成虫の体長は1.1~1.6mmで体色は季節で変化しやすく夏は淡い褐色、冬は濃い褐色となる個体が多いようです。トマト黄化えそウイルス(TSWV)やアイリスイエロースポットウイルス(IYSV)を媒介します。

アザミウマがもたらす被害

草花や野菜・果樹・花木などあらゆる植物に寄生します。群がって加害しますが、体長1~2mm程度で体が小さいうえに葉の付け根を好むため見つけにくく、大量発生しやすい害虫です。植物の花粉を好んで食べ、植物に針を突き刺して内部の汁を吸い取り、食害にあった植物は、傷がついてカスリ状に色が抜け、葉全体が斑点状に白や黄色に変化したり花弁が変色したりします。株全体に蔓延して枯れてしまう場合や、新芽が褐変(萎縮)したり実が大きくなりすぎたり、花が咲かなくなったりする症状がみられます。トマト黄化えそウイルス(TSWV)・メロン黄化えそウイルス(MYSV)・アイリスイエロースポットウイルス(IYSV)・インパチエンスネクロティックスポットウイルス(INSV)など、さまざまなウイルス病の媒介になることもあり注意が必要です。ウイルスが発症すると植物の生育が抑制されるため、収穫量が減少するおそれがあります。花や葉の内部に潜り込んでしまうため、防除薬剤が効きにくいといわれています。

アザミウマが発生しやすい植物としては、花ではバラ・カーネーション・マリーゴールドなど、野菜ではナス・トマト・ピーマン・ネギ・アスパラ・キュウリ・ゴーヤなどのナス科やウリ科などが主な被害作物です。その他、果実では柿・ブドウ・柑橘類などが被害に遭いやすいといわれています。

花卉 → バラ・カーネーション・マリーゴールド・アジサイ・シクラメン・ツバキ

野菜 → ナス・トマト・ピーマン・ネギ・アスパラ・キュウリ・ゴーヤ・春菊

果実 → スイカ・メロン・いちご・柿・ブドウ・柑橘類

アザミウマの防除方法

農薬(殺虫剤)を散布する

アザミウマの種類によって農薬の効き目が違います。まずは種を同定することが大切です。アザミウマは成長サイクルが早いためか繰り返し同じ系統の農薬を使用すると薬剤抵抗性を備えた種が出現しやすくなるとされていますので注意が必要です。農薬のラベルには薬剤の系統を示すIRACコードが記載されていますので、同一系統の薬品の連用は避けてください。製品名が異なっても同一系統の薬剤ということもありますので注意しましょう。当然ですが農薬を使用する際には注意事項・散布方法を確認し使用するようにしてください。

粘着トラップを設置する

圃場内に黄色や青色の粘着トラップを設置して予察や捕殺を行う方法です。アザミウマの青色や黄色の波長に強く引き寄せられる習性を利用した駆除方法です。青色は誘引数が減ることがなく、黄色よりも効果が高いと考えられています。発生場所や発生数を記録しておけば、薬散のタイミングを計画することができます。

白マルチやシルバーマルチを敷設する

アザミウマをはじめ多くの虫は、体が小さいため地球の重力を感じることができません。小さな虫は重力ではなく光の角度によって上下を認識し移動していると考えられています。太陽の光を上から浴びることによって移動の頼りにしています。白マルチやシルバーマルチを畝間やビニールハウスの周辺に敷設すると、太陽の光が反射し下からも光を感知することとなります。するとアザミウマは上下を認識しにくくなり活動量が停滞するとされています。活動量が減れば成虫同士の接触・産卵機会や植物体への寄生機会が減少することとなります。

防虫ネットを被覆する(特に赤色のネットが良い)

ビニールハウスの側面に防虫ネットを被覆する方法です。体長の小さなアザミウマには網目が0.4~1 mm程度のネットが侵入防止に適しているとされていますが、目合いが細かすぎると風通しが悪くなり高温障害や生理障害を引き起こす可能性があります。アザミウマは人の目には赤色に見える波長を認識することができないため、ネットの色は赤を選ぶとより効果が高くなります。赤はアザミウマが認識できる可視領域から外れており、ビニールハウス内部の植物体を認識することができなくなります。ただし、太陽の光などで赤色が退色すると効果が低下するため、定期的に張り替える必要があります。

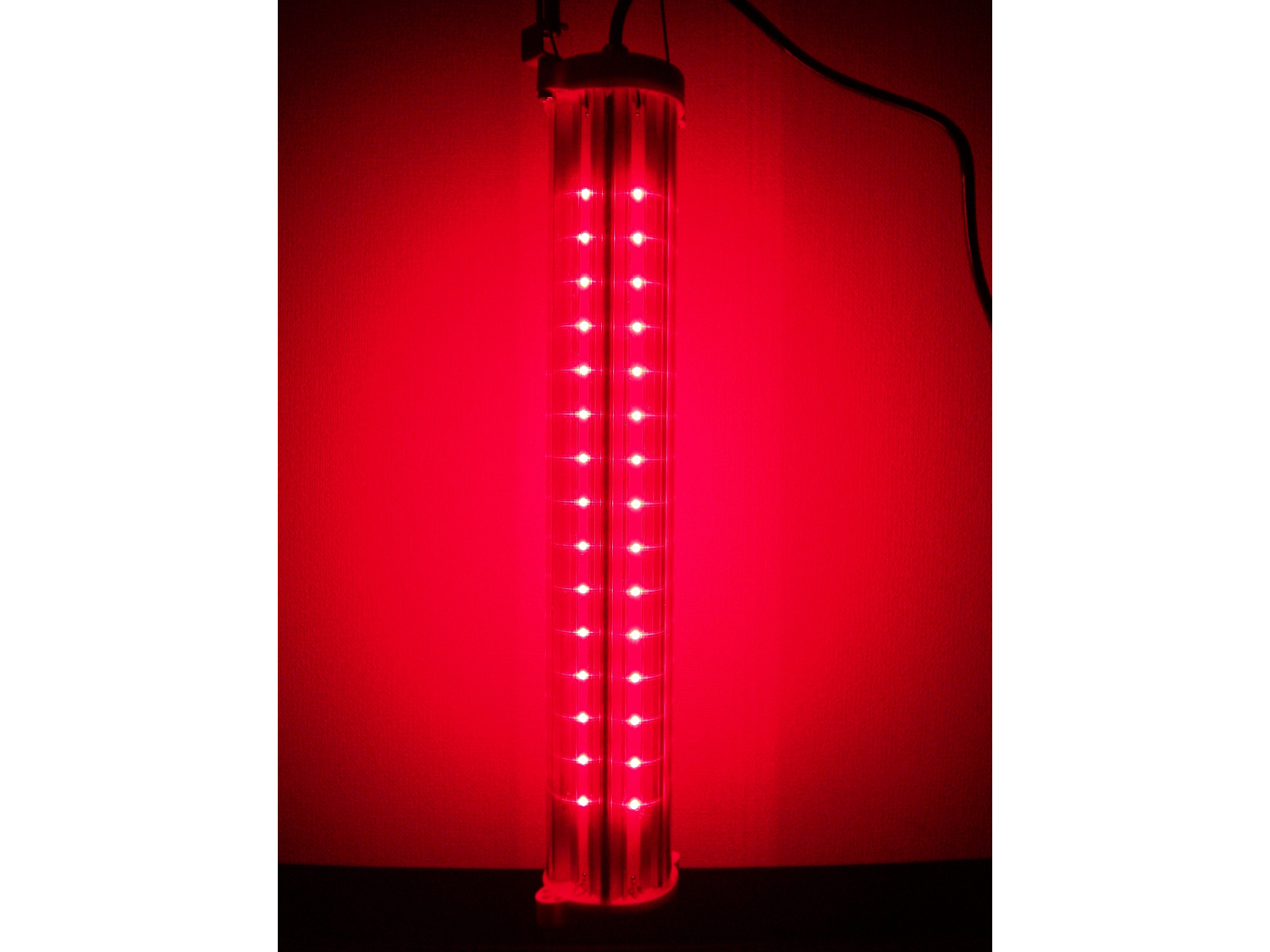

赤色LEDを利用する

赤い防虫ネットを利用する場合と手法は似ています。赤色の光を植物体にあてるとアザミウマの目では対象物を確認しにくくなり、寄生を抑える効果があるとされています。農研機構が提供している技術紹介パンフレット「赤色LEDによるアザミウマ類防除マニュアル」によると赤い光に照射された植物体はアザミウマが誘引されにくいと報告されています。光であれば何でも良いわけではなく、660nm付近の波長の赤がもっとも効果が期待できます。夜間に照射すると引き寄せてしまうので、利用は日中だけに限られます。光に殺虫効果はありませんので、すでに植物体に寄生してしまったアザミウマには効果がありません。

紫外線除去フィルムを被覆する

アザミウマにとって可視領域である紫外線を、紫外線除去フィルムを展張することでカットしてしまう方法です。アザミウマにはハウス内部の植物体の色が認識できなくなり、内部への飛び込みを予防します。通常、フィルムには複数の透過率があり、透過率によって効果が異なります。製品によって持続する程度も異なるようですから、ビニールハウスの貼替のタイミングまで効果が持続するものを選ぶと良いでしょう。紫外線の除去は、受粉の際に活躍するミツバチの活動が停滞したり、栽培植物の生長に関して影響がでたりする可能性がありますので注意しましょう。

天敵を利用する

アザミウマを捕食する天敵としては、スワルスキーカブリダニ・ククメリスカブリダニ・リモニカスカブリダニ・タイリクヒメハナカメムシなどがいます。天敵製剤を購入して利用する方法と、土着の天敵が好む植物(バンカープランツ)を圃場の中や周辺で栽培する方法があります。天敵にも生息に適した温度がありますので、その温度が栽培する作物の適温に対応しているか見極めて使用する必要があります。農薬(殺虫剤)の影響を受けますので、使用のタイミングに留意しましょう。アザミウマの密度が高くなってからだと捕食が追いつかず効果が低下します。

連作や混作を避ける

アザミウマが被害をおよぼす作物は約300種類と多く、連作や混作をする際は注意が必要です。同じ場所で同じ作物を続けて栽培すると、その植物を好む特定のアザミウマの密度が高くなりやすいといった傾向があるようです。

こまめに除草や摘蕾を行う

雑草はアザミウマが越冬するのに最適な場所とされています。さまざまな植物に寄生しますので、寄生場所を減らすために除草しましょう。またアザミウマは花を好む種が多いため、摘蕾をこまめに行いましょう。枯れた花がらから発生することもあり、咲き終わり枯れた蕾はこまめに摘み取り、作物の近くに残さないようにすると良いでしょう。緑地や雑草が生えやすい場所には栽培しないようにしましょう。

高温処理で殺虫する

高温によってハウス内で活動する害虫を駆除します。アザミウマの活動の抑制効果が期待できますが、作物も厳しい高温環境にさらされるため、枯れてしまうおそれがあります。事前に十分な水やりをするなど準備をして行わなければなりません。42~45℃で5~15分程度行うのが良いといわれています。ただし作物が高温でも耐えられる品種に限定され、1週間おきに2~3回行う必要があり手間がかかります。

関連するコラムはこちら

>>>LEDで虫除けが出来る?|昆虫と光の不思議な関係

アザミウマ対策に効果的な農業資材①

虫ブロッカー赤

数百品目を超える植物に深刻な被害を与えるアザミウマ。殺虫剤の耐性を獲得して化学的防除が困難になってきました。虫ブロッカー赤はアザミウマ対策ができる赤色LED防虫灯です。赤色LEDはアザミウマの抵抗性を発達させず密度を低下させることに貢献します。

虫ブロッカー赤の設置目安の推奨ピッチは10m。赤色LED(ピーク波長657nm)を日中に十数時間程度(日の出1時間前~日の入り1時間後までの点灯を推奨します)照射するとアザミウマの成虫は植物体の緑色の識別が困難になり、ハウスへの誘引を防止すると考えられています。その他、殺虫剤の散布回数減・散布労力減といった効果も期待できます。

アザミウマ対策に効果的な農業資材③

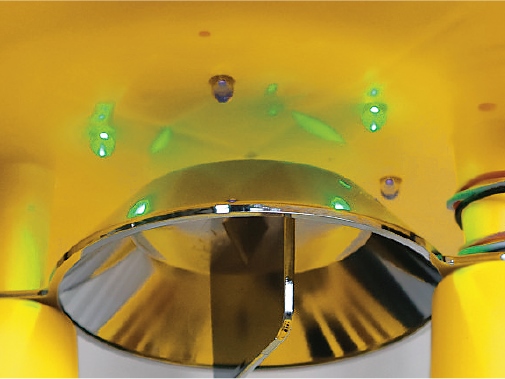

アザミウマをLED光で誘引して捕虫する設備『スマートキャッチャーⅡ』

アザミウマの捕虫に役立つスマートキャッチャー。紫外線と可視光線のLED灯を利用した害虫用の捕虫機です。アザミウマをLED光で誘引し、強力な吸引ファンで捕虫袋に捕獲します。専用ACアダプター付属で電源が取れる場所でしたらS字フックなどで簡単に設置することができます。独自のフレームレスモーターは害虫の死骸が固着して回転不能を起こすことがなく、LED灯を採用しているためメンテナンスにあまり時間を取られず長くお使いいただけます。専用補虫袋は使い捨てタイプですから衛生面でも心配がありません。

コナジラミ類、アザミウマ類、コバエ類、チビクロバネキノコバエ、ナガマドキノコバエ、クロバネキノコバエ類、アシグロハモグリバエ、マメハモグリバエ、ハスモンヨトウ、ヨトウガといった飛翔害虫全般を捕虫することができます。

複合的なアザミウマ対策を実施して大切な作物を守りましょう

露地栽培でも施設栽培でも多くの作物に加害する厄介な病害虫アザミウマ。今回はアザミウマを駆除する方法をお伝えしてきました。生長サイクルの速さから薬剤抵抗性が発達しやすいため、農薬だけに頼らず複合的な対策を取り入れた防除を実施することが大切です。適切な防除策を選び、大切に育てた作物を守りたいものですね。労力を減らして収量をあげられるように計画を立てていきましょう。

参考資料:

・赤色LEDによるアザミウマ類防除マニュアル

(農研機構 技術紹介パンフレット)

・ネギ栽培における赤色系防虫ネット技術マニュアル

(京都府農林水産技術センター)

・アザミウマ類が媒介するウイルス

(農林水産省 植物防疫病害虫情報)

関連するコラムはこちら

>>>農薬を使わない害虫対策|有機栽培と物理的防除

>>>IPM(総合的病害虫・雑草管理)とは?農業におけるIPMの方法メリットを解説

コラム著者

セイコーステラ 代表取締役 武藤 俊平

株式会社セイコーステラ 代表取締役。農家さんのお困りごとに関するコラムを定期的に配信しています。取り上げて欲しいテーマやトピックがありましたら、お知らせください。

-

アザミウマ専用の赤色LED防虫灯虫ブロッカー赤

- 赤色LEDがアザミウマの忌避効果を発揮

- 波長660nmは効果対象のアザミウマが多い

- ヒラズハナ、チャノキイロに効果あり!!

- 訪花昆虫と天敵への悪影響なし

-

乱反射型光拡散シートてるてる

・光拡散反射によるアザミウマ類の忌避

・虫ブロッカー赤との相乗効果

・果樹や果菜類の色付効果と色ムラ抑制

・イチゴ、キュウリ、アスパラガス、マンゴー、リンゴ、ブドウ、モモなどに導入実績あり -

吸引式LED捕虫器スマートキャッチャーⅡ

- LEDの光でさまざまな種類の飛翔害虫を捕獲

- 農薬散布回数・農薬散布量・農薬散布労力の軽減

- 吸汁被害・ウイルス病の蔓延を防止

- 害虫の発生予察資材(モニタリングツール)として活躍

-

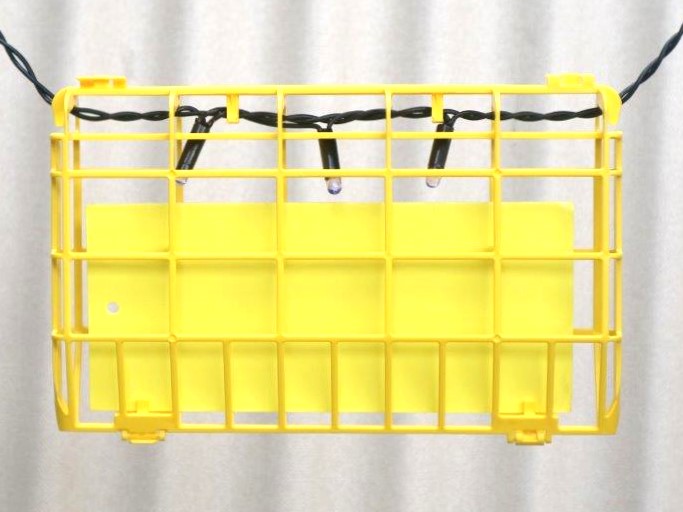

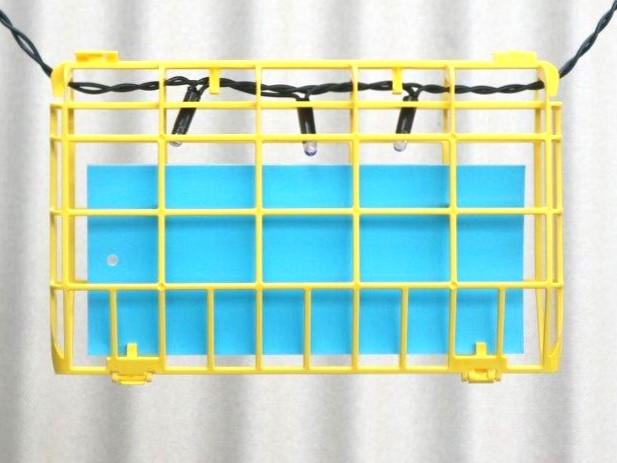

活性式予察捕虫器コナジラミキャッチャー&アザミウマキャッチャー

- 特殊誘引剤の匂いと粘着シートの色によってコナジラミとアザミウマを誘引し捕虫

- 電源のない圃場への害虫対策に

- 害虫の発生予察資材(モニタリングツール)として活躍

- ビニールハウスのお守りとして