大豆栽培の大敵!マメシンクイガとは

マメシンクイガ(Etiella zinckenella)は、北海道から北九州まで広く分布している、比較的冷涼な地域を好む(チョウ目ハマキガ科)の昆虫です。大豆やインゲンマメ、アズキ、ササゲ、エンドウ、ソラマメなど様々なマメ科作物を好む害虫で、幼虫の時に莢の中に侵入して中の豆を食べ、豆の変色や穴開き、二次的な病気のリスク、乾燥調製の困難さなど多岐にわたる問題を引き起こします。

大豆の生産量が最も多い北海道ではマメシンクイガの発生が2002年から2010年にかけて増加傾向でした。新潟県では、平成24年度(2012年度)に著しい被害が発生し、その後も数年に渡って連作ほ場を中心に大きな被害が確認されています。特に冷夏の年は被害が多くなる傾向にあるといわれています。

大豆、小豆及びいんげんの農産物検査規格について(農林水産省総合食料局食糧部)によれば、大豆の被害粒(著しい被害粒等)の割合が2%を超えると農産物検査で3等に格下げされるということもあり、被害粒の混入が生産者に与えるダメージは深刻です。安定した豆科植物の栽培・生産のためには、適切な予防・防除策が必要と言えます。

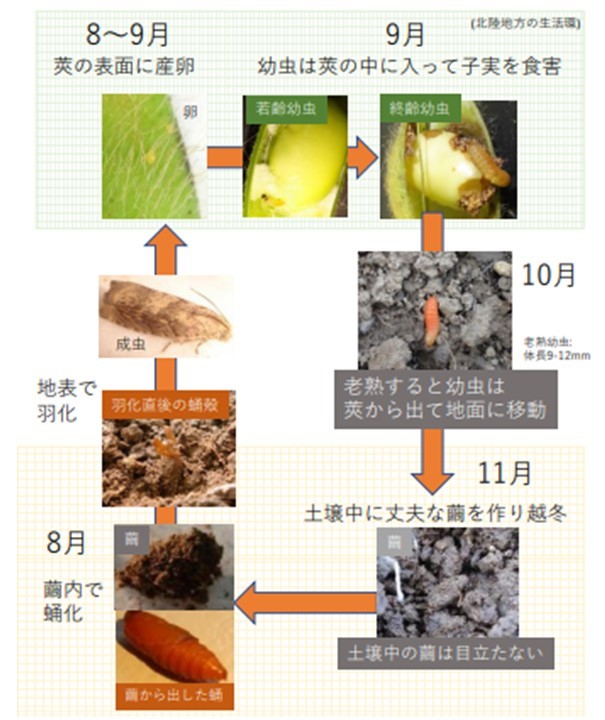

マメシンクイガの生活環

農研機構の「マメシンクイガ対策マニュアル」より引用

マメシンクイガの被害を最小限に食い止めるためには、適切な時期に防除対策を行うことが重要です。いつの時期にどのような対策が効果的なのか、マメシンクイガの生活環を知って対策していきましょう。

こちらは、農研機構の「マメシンクイガ対策マニュアル」で掲載されているマメシンクイガの生活環の図です。地域や気象条件によって時期は前後しますが、マメシンクイガは基本的に次のようなサイクルで生息していることが分かっています。

①幼虫期に大豆を食べて成長

マメシンクイガは9月頃に大豆の茎、葉柄、莢などに生みつけられた卵からかえり、莢の中にもぐりこんで大豆になるはずの子実を食べて成長します。通常、1頭の幼虫につき1つの莢の子実が食害されることとなり、幼虫がほかの莢に移動することはないといわれています。

②老熟幼虫は土中で越冬

マメシンクイガの幼虫は、ふ化から約1か月くらい経った10月頃には、鮮紅色の体色で9~12mmほどの老熟幼虫へと成長します。老熟幼虫は莢に穴を開けて出ると地中へと移動します。莢に穴が開いているのは、この老熟幼虫が出た跡です。そのため、穴を見つけたときにはすでに大豆は食べられてしまっていると考えてよいです。そして、地表から0〜3cmほどの深さに潜ると、長さ7mm程度のだ円形の土繭を作ります。そして、老熟幼虫はそのまま土中で越冬していきます。

③土中で蛹化し、地表で羽化

越冬した老熟幼虫は土中で日長の変化を感じ取り、日が短くなりはじめる(短日条件になる)7月から8月頃に土繭の中で蛹になります。そして、8月下旬頃から羽化した成虫となって地表に現れます。その成虫となったマメシンクイガが繁殖し、再び大豆の茎や葉柄、莢に卵を産みつけていくことになります。マメシンクイガの成虫は移動距離が短いため、発生ほ場に定着してしまう可能性が高いといわれています。大豆を連作すると年々被害が拡大していく傾向にあるのはこのためです。

マメシンクイガの食害予防・防除対策は?

ここからは、本題のマメシンクイガの防除方法について解説していきます。その生態環や特徴から、マメシンクイガの防除は「マメ科植物栽培の休みをつくること」が最も効果的だとされています。

また、輪作や農薬散布のほか、最新の研究で青色LED光によるマメシンクイガの防除方法も確立されつつあります。詳しく見ていきましょう。

水稲を入れた輪作

マメシンクイガの発生を抑える第一の手段が「輪作」です。大豆の連作と成虫発生量を指標にしたマメシンクイガの防除のめやす(新潟県農業総合研究所作物研究センター 栽培科)によれば「マメシンクイガの子実被害は大豆の連作により増加する」と要約されています。特に、マメシンクイガ対策のためには、水稲を挟んだ最低2~3年周期での輪作が推奨されています。水稲を利用すれば、マメシンクイガの老熟幼虫が越冬しにくい環境を作ることができます。また、様々な種類の作物を育てることは地力の回復にも繋がるため、健康で豊かな土壌を作ることも可能です。

輪作は、一般に「大豆 – 水稲 – 小麦」や「水稲 – 麦 – 大豆」といった組み合わせが効果的だとされています。また、ホクレン農業総合研究所のアグリポートでは、てん菜や菜種、とうもろこしといった作物も組み合わせ、4年で6品目の輪作を実践している農場の例も取り上げられています。

輪作をする場合、気をつけたいのは作物を栽培する順番です。農研機構によれば、大豆の後に湛水しない畑作物を栽培すると、畑作物の栽培中にマメシンクイガが羽化してしまう可能性があるとしています。せっかく輪作していても近くのほ場に飛んで行ってしまっては大変ですので、栽培の順番には気をつけるようにしましょう。

ブロックローテーション

ブロックローテーションは、ほ場内をいくつかのブロックに分け、異なる作物を順番に栽培していく方法です。マメシンクイガが食害しないマメ科以外の作物を栽培することで、マメシンクイガの密度を減らす効果が期待できます。一般的に水稲を取り入れることが多いようです。新潟県では、被害粒率が数10%を超えるようなほ場では、水稲を取り入れた輪作とブロックローテーションの実施が推奨されています。

ブロックローテーションを行う際には、ローテーションする作物や期間、周辺の栽培状況などに合わせた計画を立てることが重要です。また、害虫対策として飛来による被害を防ぐために周辺ほ場との連携も重要です。農研機構の「マメシンクイガ対策マニュアル」では、200~400m程大豆の連作ほ場から離れていることをリスクの判断基準にしています。参考にしてみてください。

農薬散布(薬剤防除)

マメシンクイガの防除は、輪作だけでは難しく、発生をさらに抑えるためには適切なタイミングでの農薬散布が効果的とされています。ご紹介する情報が古くなっている可能性もありますので、農薬の使用に際しては必ず最新の登録内容を確認してから使用してください。また、それぞれ異なる特徴を持つこれらの農薬ですが、使用する際は抵抗性の発達を防ぐため、IRACコードを確認し作用機構の異なる殺虫剤を輪番で使用するようにしましょう。

大豆のマメシンクイガに対する防除適期の判断手法と被害軽減対策(北海道立総合研究機構)によれば、成虫の初発と莢伸長始*を指標に薬散のタイミングを計り、合成ピレスロイド系や有機リン酸系の殺虫剤を用いると高い防除効果が得られることが紹介されています。成虫の発生状況の把握にはフェロモントラップを用いることや、同一系統の薬剤の連用は避けるのが望ましいことなども併せて述べられています。

莢伸長始:長さ2~3cmに達した莢が全体の40~50%に認められた日

だいずのマメシンクイガ防除に有効な薬剤と散布時期(長野県農業試験場)によると、マメシンクイガの防除に関する農薬の散布適期の試行技術について紹介されています。以下に引用した表を掲載します。

マメシンクイガに対する各薬剤の散布適期

| 薬剤 | 散布時期別防除効果 | ||

|---|---|---|---|

| 成虫発生盛期 | 産卵盛期 | 幼虫発生初期 | |

| プレバソンフロアブル5 | 〇 | 〇 | △ |

| トレボン乳剤 | 〇 | 〇 | △ |

| スミチオン乳剤 | × | △ | 〇 |

〇:効果あり △:効果はあるがやや低い ×:効果が低い

備考:平成29年~30年の防除試験の結果に基づいて評価した。

成虫発生盛期から産卵盛期に関しては、プレバンソンフロアブル5やトレボン乳剤のいずれかを成虫の発生盛期に散布し、その後に発生する幼虫に関してはスミチオン乳剤を散布して防除するという方法です。いずれの散布もタイミングがとても重要で、散布時期を間違えると効果が得られにくく、被害粒率が上昇してしまうようです。フェロモントラップでモニタリングを行い、成虫発生盛期を見逃さないようにするのがポイントとして紹介されています。

また、大豆子実を加害するカメムシ類とマメシンクイガの同時防除方法(北海道農事試験場)によれば、近年被害が増加傾向にあるカメムシ類とマメシンクイガを一緒に防除する方法が紹介されています。マメシンクイガの防除適期に、カメムシ類にも効果の高いシフルトリン乳剤またはシぺルメトリン水和剤DFを散布すると両種による被害が同時に抑制されたと報告しています。

農薬散布は即効性が高い対処方法でもありますが、効果がある農薬を撒いたとしても、タイミングが悪い場合は残念ながら思ったような成果をあげることはできないので注意しましょう。

フェロモントラップの活用

農薬散布の適切なタイミングを知るためには、フェロモントラップを上手に活用することが必要です。フェロモントラップ単体では防除効果は期待できません。マメシンクイガ用のフェロモントラップは、一般社団法人日本植物防疫協会のJPPAオンラインストアで購入できます。フェロモントラップ自体には直接的な防除効果はありませんが、フェロモントラップで誘殺された成虫数と被害莢数には正の相関関係があるため、成虫がかかった時期や誘殺量のモニタリングにより成虫発生の最盛期(発生ピーク)がわかれば、いつ農薬を散布すれば良いいかが把握しやすくなります。判別や計測に熟練を要する従来の「たたき出し法」と同様の予察ができるという点がメリットです。

フェロモントラップは、成虫の発生がはじまる頃(例:宮城県では8月中旬~9月下旬)から、ほ場の周辺部や内部の作物から5m以上離した風上側に、草冠部の高さで設置するようにしてください。大体10aあたり1〜2基が目安です。トラップ同士の干渉を防ぐために、トラップ間の距離は10m以上離して設置しましょう。

フェロモントラップを仕掛けたら、週1回くらいのペースで確認し、記録したのちに粘着版は交換してください。注目したいのは下記2点です。

| 1.発生初期 | 最初の成虫が捕獲された時期 |

|---|---|

| 2.発生ピーク(最盛期) | 発生初期から累積した誘殺数が50%に到達した時期* または、成虫が増え続けて減少に転じた時期) |

*累積誘殺率を把握するためには、まず1年実施する必要があります。

最新!青色LEDライトでマメシンクイガ対策

従来のマメシンクイガ対策では、マメ科植物の栽培をやめて発生を抑制するか、農薬の散布などで対応していました。しかし、最近の研究では、青色LEDライトを照射し続けることでマメシンクイガによる大豆食害を抑制できることが分かってきました。

北海道立総合研究機構の研究によると、1~10ルクスの青色LEDライト(ピーク波長450nm前後)を照射することで、マメシンクイガによる大豆子実の被害を1/3に減少させられたといいます。照度1ルクス以上の地点置において効果が高く、1ルクス満たない地点においても無処理区と比較して被害が抑制される傾向にあると報告されています。

成虫は「明→暗の切替わり」を合図に行動リズムを形成し、暗期がないと正常な行動ができません。このため、青色LEDの照射により繁殖行動が妨げられると考えられています。

具体的な照射条件としては、7月下旬から8月末までの間、15時から翌朝7時まで間断なく照射することが推奨されています。開花期から1週間経過してから照射を開始し、大豆の生育を考慮して明るすぎないように調整することが重要です。大豆を守る新たな防除手段として期待されているこの方法は、農薬散布の手間を軽減して、コストを抑えられる可能性があります。

大豆のマメシンクイガ対策におすすめの青色LED|アグリランプ(青)

北海道立総合研究機構の研究によれば、効果がある青色の波長は448~458nmとされています。セイコーエコロジアでご用意しておりアグリランプ(青)のピーク波長456nmと、マメシンクイガ対策に効果があるとされる波長です。マメシンクイガの成虫は明暗の切り替わりを合図に行動リズムを形成することがわかっています。青色のLEDの光で夜間もずっと明るくして行動リズムをくずし繁殖行動を抑制することで被害を軽減する効果が期待できます。

道総研が推奨する方法としては、草冠部が1~10ルクスを保つ高さに、青色のLEDを設置して、7月下旬ごろから8月末までの15時~翌7時まで照射させます。

開花期から照射すると主茎が短くなり莢数が減少(減収につながる)しますが、開花期の1週間後以降から照射をすると影響はなかったと報告されています。また、照度が5~10ルクスでは成熟がやや遅れたとされています。青色の光によってカメムシ類や他のガ類に良い影響および悪い影響は発生しないようです。

道総研が推奨する防除方法を実践されてみてはいかがでしょうか。

まとめ

マメシンクイガは幼虫が莢内に侵入し、子実を食害することで大豆栽培に様々なデメリットを引き起こします。そのため、早期発見と適切な対策が重要です。

今回は、マメシンクイガの特徴的な被害症状や卵~成虫に至るまでの生活環を解説し、効果的な防除方法についてご紹介しました。輪作やブロックローテーション、農薬散布、青色LEDライトなどがあり、それぞれを適切に組み合わせながら対処していくことでマメシンクイガの被害を最小限に抑えることができるかもしれません。

特に、青色LEDライトは、薬散の手間やコストも削減できる新たな防除方法です。大豆の安定生産を実現するためにも、ぜひ導入を検討してみてください。

参考資料:

・大豆の連作と成虫発生量を指標にしたマメシンクイガの防除のめやす(新潟県農業総合研究所作物研究センター 栽培科)

・フェロモントラップを用いたマメシンクイガの成虫発生時期の把握(宮城県古川農業試験場)

・だいずのマメシンクイガ防除に有効な薬剤と散布時期(長野県農業試験場)

・大豆子実を加害するカメムシ類とマメシンクイガの同時防除方法(北海道農事試験場)

コラム著者

セイコーステラ 代表取締役 武藤 俊平

株式会社セイコーステラ 代表取締役。農家さんのお困りごとに関するコラムを定期的に配信しています。取り上げて欲しいテーマやトピックがありましたら、お知らせください。