トマト、ナス、キュウリなどで発生する成り疲れ

成り疲れとは、トマト、ナス、キュウリなどの果菜類において、多くの実をつけることで疲弊し、生育が衰える状態のことです。成り疲れは最盛期に向かうにつれて起こりやすい現象で、収穫初期には安定した量が収穫できていても、収穫の回数を重ねるうちに「成り疲れ」になってしまうことがあります。成り疲れは、収量が減ったり実のサイズが小さくなったりするほか、色付きや糖度などの品質にも悪影響が現れることがあります。さらに、葉・茎・根などの株全体の働きも悪くなって健康状態も悪化するため、病害虫の被害にあうリスクも高くなります。

トマトの成り疲れは栄養成長と生殖成長のバランスが原因?

根や葉っぱ、茎などを作る成長を栄養成長といい、花芽や果実、種などを作る成長は生殖成長といいます。ダイコンやキャベツなどは栄養成長と生殖成長の段階が比較的はっきりと分かれていますが、トマトやナスなどの野菜は栄養成長と生殖成長を同時に進行させるという特徴があります。トマトの成り疲れが発生する主な原因の一つは、栄養成長と生殖成長のバランスが悪くなり、トマトが多くの実をつけすぎる(着果過多)ことで、株全体に十分な養水分やエネルギーが行き渡らなくなることだと考えられています。

品種や環境にもよりますが、一般にトマトは本葉が8~9枚展開したのちに、最初の花芽がつき、その後は本葉が3枚展開すると1つ花芽ができます。花芽が開花して果実が大きくなる段階では、光合成により作られたエネルギーや根から吸い上げた養水分は果実へ優先的に供給されます。その結果、次の段の葉が展開したり地中の根が成長したりする際のエネルギーや養水分の供給が不足するため、トマトの株全体が傷んで健康状態が悪化してしまいます。

トマトは葉・茎を大きくする栄養成長と、花芽を付け果実を大きくする生殖成長を、どちらかにエネルギーを傾けながら繰り返します。トマト栽培においては、1シーズンでこの成長過程を何回も繰り返して果実を収穫するため、エネルギーや養水分の需給バランスが崩れると成り疲れが発生しやすくなります。

トマトが栄養成長や生殖成長に傾く環境とは?

トマトが栄養成長に傾くか、生殖成長に傾くかは、昼と夜の温度差や光量が影響するとされています。温度差が大きくなったり日射量が増えたりすると、トマトは生殖成長に傾き果実の着果や肥大が進む一方、栄養成長が停滞します。また、栄養成長の目安となる草勢の強さは平均気温と水分量が関与していると考えられています。

【温度差や光がトマトに及ぼす影響】

| 成長 | 昼夜の温度差 | 光 |

|---|---|---|

| 栄養成長 | 小さい | 少ない |

| 生殖成長 | 大きい | 多い |

【平均気温や水分量がトマトに及ぼす影響】

| 草勢 | 平均気温 | 水分量 |

|---|---|---|

| 強い(茎が太い) | 低い | 多い |

| 弱い(茎が細い) | 高い | 少ない |

トマトの成長バランスと草勢の指標

環境制御技術の導入の手引き(岩手県)によれば、成長点から開花した花房の高さが成長バランスの指標とされ15cmが目標値となっています。生殖成長に傾いている場合は高さが短くなり、栄養成長に傾いている場合は高さが長くなります。また栄養成長の目安となる草勢の強弱については、開花した花房下の茎の直径30mm程度が目標値とされ、この指標で栄養成長の状態を確認することができるようです。同手引き書にどのように栽培管理を行えば良いかを示したわかりやすい表がありましたので、抜粋して掲載します。

【管理による成長バランス制御】※環境制御技術の導入の手引き(岩手県)より引用

| 栄養成長へ向ける | 生殖成長へ向ける | ||

|---|---|---|---|

| 環境管理 (地上部) |

昼夜間 温度差 |

小さくする | 大きくする |

| 温度変化 | 穏やかにする | 夕方の降温を早める | |

| 湿度 | 上げる ミストを使用する |

下げる ミスト使用を控える |

|

| 環境管理 (地下部) |

培地水分量 | 上げる | 下げる |

| 培地水分差 | 下げる (夜間を湿りぎみに) |

上げる (夜間を乾きぎみに) |

|

| 灌水 開始時間 |

早くする | 遅くする | |

| 灌水 終了時間 |

遅くする | 早くする | |

| 作業管理 | 摘葉 | 少頻度・枚数小 | 高頻度・枚数多 |

| 摘果 | 実施する (着果は少なく) |

控える (着果は多く) |

|

| 誘引 | 低頻度 テープ・クリップ使用 |

高頻度 巻き付け |

|

【管理による草勢制御】※環境制御技術の導入の手引き(岩手県)より引用

| 草勢を強める (茎を太くする) |

草勢を弱める (茎を細くする) |

||

|---|---|---|---|

| 環境管理 (地上部) |

平均気温 | 下げる (特に夜温) |

上げる (特に夜温) |

| 湿度 | 上げる ミストを使用する |

下げる ミスト使用を控える |

|

| CO₂ | 施用する | 施用を控える | |

| 環境管理 (地下部) |

培地水分量 | 上げる | 下げる |

| 施肥 | 窒素多く カリ少なく |

窒素少なく カリ多く |

|

| 作業管理 | 摘果 | 実施する (着果は少なく) |

控える (着果は多く) |

| 摘葉 | 少頻度・枚数小 | 高頻度・枚数多 | |

トマトの栄養成長や生殖成長を管理する方法の具体例

温度・湿度の管理

施設栽培におけるトマトの生育に最適な温度は、日中は20〜25℃、夜間は8~13℃、最高限界温度は35℃、最低限界温度は5℃とされています。最適な相対湿度は65~80%です。この範囲を維持することで、成り疲れを防止し成長を促進することができます。湿度計や温度計を使用して定期的に環境をチェックし、適切な対策をとりましょう。具体的な対策方法は次の通りです。

扇風機や換気扇

温度や湿度の対策には、風通しをよくすることが重要です。扇風機や換気扇を使用して空気を動かすことで、温度や湿度を適切に保つことができます。ハウスの場合は特に、定期的に換気を行って、新鮮な空気を取り入れましょう。風通しをよくする対策は、次でお伝えする「葉かき」も効果的です。

ミスト

多湿や過乾燥による生理障害を発生させない範囲で、最も光合成が効率よくなる湿度を維持させるのがベストです。空気の膨張により同じ相対湿度でも含まれる水分量が異なりますので、注意しましょう。トマトの栽培では「飽差」3~7g/㎥(気温28℃のときの相対湿度が75~90%程度)が適切な気孔開度を維持されると考えられています。以下に飽差表を記載しましたので参考にしてみてください。加湿には、水を細かい粒径にして噴霧する機材があり便利ですが、導入費用が高額になりやすいという点がデメリットです。日中であれば地表面に散水を実施して気化熱により空中の湿度を上げる方法もあります。

飽差:空気中にどれだけの水蒸気を含むか示す指標

| 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10℃ | 5.6g/㎥ | 4.7g/㎥ | 3.8g/㎥ | 2.8g/㎥ | 1.9/㎥ | 0.9/㎥ |

| 12℃ | 6.4g/㎥ | 5.3g/㎥ | 4.3g/㎥ | 3.2g/㎥ | 2.1g/㎥ | 1.1/㎥ |

| 14℃ | 7.2g/㎥ | 6.0g/㎥ | 4.8g/㎥ | 3.6g/㎥ | 2.4g/㎥ | 1.2/㎥ |

| 16℃ | 8.2g/㎥ | 6.8g/㎥ | 5.5g/㎥ | 4.1g/㎥ | 2.7g/㎥ | 1.4/㎥ |

| 18℃ | 9.2g/㎥ | 7.7g/㎥ | 6.2g/㎥ | 4.6g/㎥ | 3.1g/㎥ | 1.5/㎥ |

| 20℃ | 10.4g/㎥ | 8.7g/㎥ | 6.9g/㎥ | 5.2g/㎥ | 3.5g/㎥ | 1.7/㎥ |

| 22℃ | 11.7g/㎥ | 9.7g/㎥ | 7.8g/㎥ | 5.8g/㎥ | 3.9g/㎥ | 1.9/㎥ |

| 24℃ | 13.1g/㎥ | 10.9g/㎥ | 8.7g/㎥ | 6.5g/㎥ | 4.4g/㎥ | 2.2/㎥ |

| 26℃ | 14.6g/㎥ | 12.2g/㎥ | 9.8g/㎥ | 7.3g/㎥ | 4.9g/㎥ | 2.4/㎥ |

| 28℃ | 16.3g/㎥ | 13.6g/㎥ | 10.9g/㎥ | 8.2g/㎥ | 5.4g/㎥ | 2.7/㎥ |

| 30℃ | 18.2g/㎥ | 15.2g/㎥ | 12.1g/㎥ | 9.1g/㎥ | 6.1g/㎥ | 3.0/㎥ |

| 32℃ | 20.2g/㎥ | 16.9g/㎥ | 13.5g/㎥ | 10.1g/㎥ | 6.7g/㎥ | 3.3/㎥ |

光量の管理

遮光ネットや日よけ

遮光ネットや日よけは、トマト栽培において温度管理を行うための重要なアイテムです。特に、夏の強い日差しや高温に対しては、遮光ネットを使用することで直射日光を遮り、内部の温度上昇を抑えることができます。日中の蒸散を促進できるため、植物の健康維持にも効果的です。

葉かき(摘葉)

葉かきは、込み合った葉や、実を隠している葉を摘み取ること。果実が膨らみ始めた頃や、生育が旺盛な時期のよく晴れた日に、消毒したハサミやナイフで摘んでいきます。一度に多くの葉を取り除くと植物に負担がかかってしまうため、生育の悪い葉や実を隠している葉を優先して摘み取ってください。残す枚数は、トマトのサイズや品種、生育ステージや着果状態によって異なります。葉かきは日当たりをよくする効果もあるため、おいしいトマトを作るには不可欠な作業といってもよいでしょう。

施肥の管理

トマトの健全な生育には窒素・リン酸・カリはもちろんのこと、マグネシウムやカルシウムが必要とされています。窒素は葉や茎の形成を促すために必要ですが、多すぎると草勢が過度に強くなり、果実肥大が遅れることもあるので適切な制御が重要です。リン酸は根の発達や花芽形成を助け、カリは果実肥大や糖度向上に大きな役割を果たします。もともとの土の性質や土壌の状態、作型などで肥効が大きく異なるため、各地域の自治体が発表している栽培指針を参考にしてみてください。一つの指針として、農林水産省の資料に施肥例がありましたのでご紹介します。

施肥量(kg/10a)

| 窒素 | リン酸 | カリ | |

|---|---|---|---|

| 元肥 | 10~15 | 30~35 | 10~15 |

| 追肥 | 10~15 | 5~8 | 10~15 |

前年の肥料が土の中に残っていると、過繁茂になる場合がありますので、土壌ECを測定し残存している窒素の量を予想しつつ施肥設計を行うと良いとされています。特に施設栽培では、肥料が流亡しにくいため注意が必要です。

葉面散布

生殖成長に傾きすぎると、栄養成長が不十分な場合には根の充実が不足して、土の中に十分な栄養があっても根から養水分を吸収できないことがあります。その場合は液体肥料を葉っぱから吸収させる葉面散布を実施すると良いと考えられています。植物には葉からも養分を吸収する機能があるため、動噴などの噴霧器で希釈した液体肥料を葉面に噴霧し、不足している栄養を補います。

着果数の管理(摘果)

トマトは自然のままで多くの実をつけますが、すべての実を十分に大きく育てるのは難しく成り疲れの原因になることから、摘果(余分な実を取り除く作業)をして適切な数に調整することが大切です。摘果を怠ると養分を実に取られすぎて次の段の花がつかないなどの障害が発生する可能性があります。摘果は、樹勢に応じて生育の悪い実や形の悪い実を優先的に取り除くようにしてください。果房の先端に近い実は比較的取り除きやすいです。幼果が大きくならないなど、植物の元気がない場合には、早めに摘果するようにしましょう。

大玉トマトの場合、1段目の果房は2~3個、2段目以降の果房は3~4個が目安です。中玉トマトの場合、1段の果房は10~12個(冬期間は草勢が落ちやすいので6~8個)残すか、個数は決めずに急に小さくなっているトマトを中心に摘果する方法が良いとされています。ミニトマトは主枝に栄養が行くことが多いため、あまり摘果しなくて良いと考えられています。品種や栽培条件によって適切な摘果量は異なりますので、ご自身の栽培環境や目的に合わせて、適切な管理を心がけましょう。

成り疲れしにくいトマトの品種を選ぶのも選択肢

トマト栽培において、成り疲れしにくい品種を選ぶことは重要な選択肢です。樹勢が強く、高温や乾燥に強い品種は、成り疲れのリスクが低くなる傾向があります。例えば、桃太郎シリーズや麗夏、サンロードなどは、比較的成り疲れしにくい品種として知られています。特に「フルティカ」は、初期草勢が強く、病気や裂果にも強いため、安定した収穫が期待できます。品種選びの際には、地域の気候や栽培条件に適した品種を選ぶことが重要です。

施設トマト栽培におすすめの換気扇|空動扇&空動扇SOLAR

施設トマト栽培の温湿度管理におすすめしたいのが、電力不要のビニールハウス専用換気扇空動扇&空動扇SOLARです。風力や太陽光の力を利用してベンチレーターが回転し、ハウス内部の熱気や湿度を含んだ空気をビニールハウスの外側へ排出します。形状記憶スプリングが内蔵されており、周辺の温度変化によってスプリングが伸縮し換気弁が開閉します。開閉温度は約0~40℃の間で設定することが可能です。適切に温湿度管理を行うことで、トマトの成り疲れの抑制に役立つかもしれません。温度変化が起こりやすい季節に換気作業を手動で行う手間が省けて、省力化の効果も期待できます。

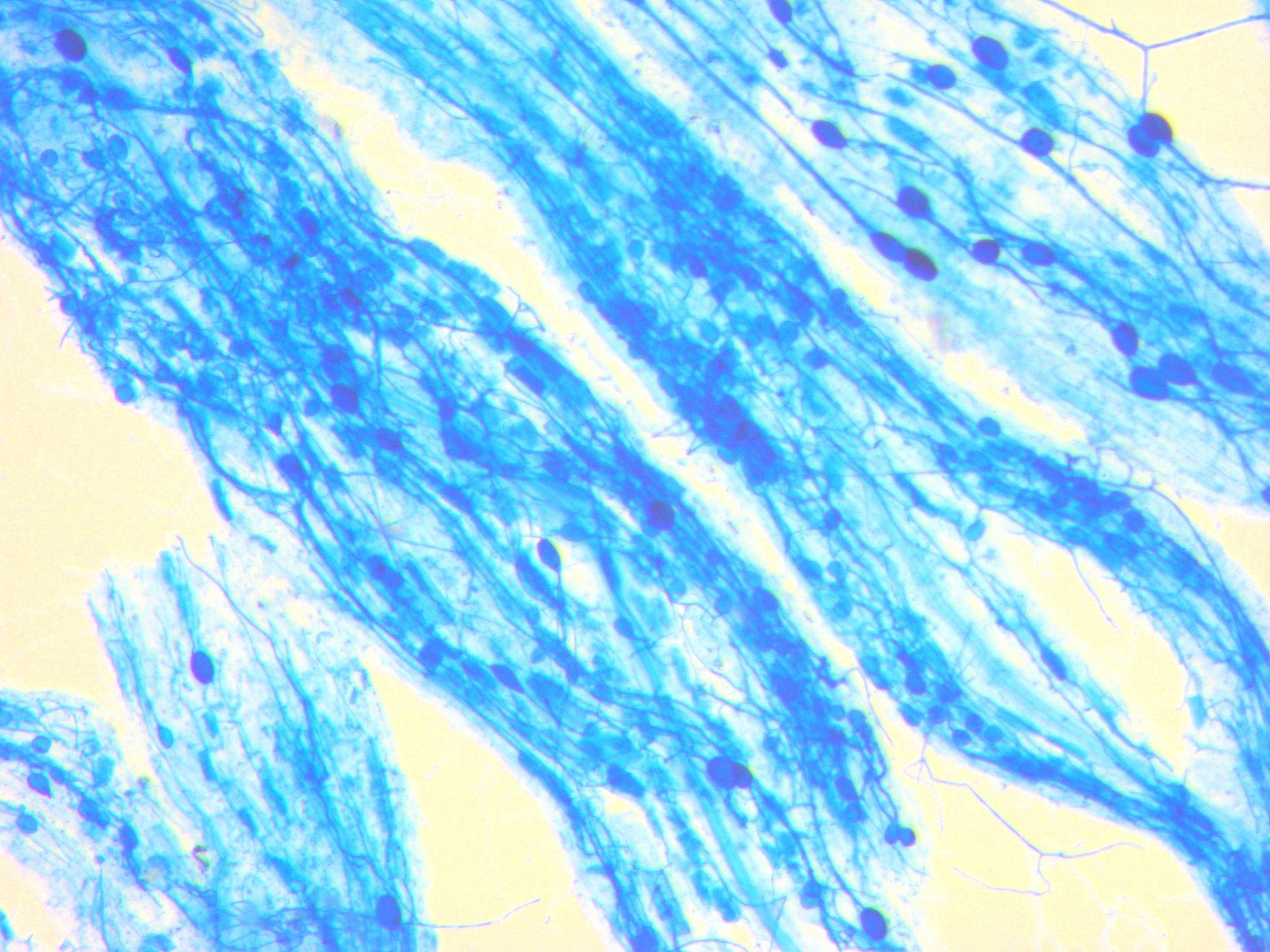

環境管理を後押しする菌根菌資材|キンコンバッキー

高温や乾燥などの環境ストレス対策への効果的な手段として、微生物資材の利用が近年注目を集めています。2012年の研究では、アーバスキュラー菌根菌(AM菌)が、植物の根と共生することで、根が届かない領域からリン酸などの養分を吸収して生育を促進していることについて言及しています。根の量や長さが伸びるという効果も確認されており、土壌水分の吸収範囲も広がって高温や乾燥ストレスへの抵抗性を高める効果が期待できます。

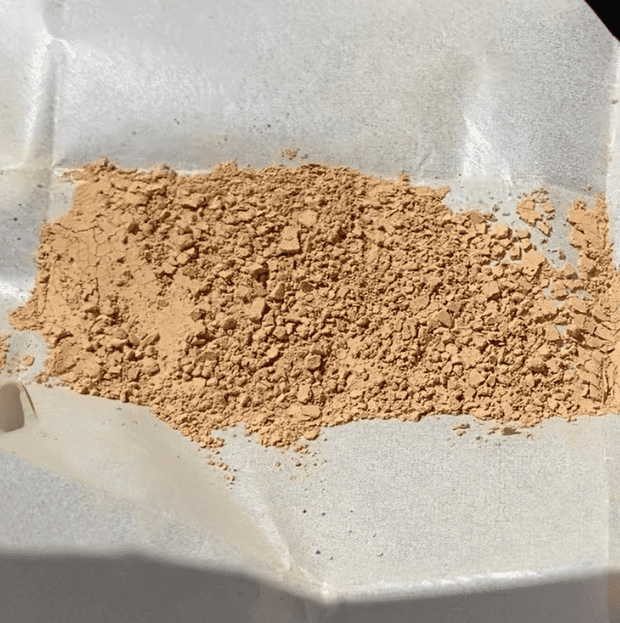

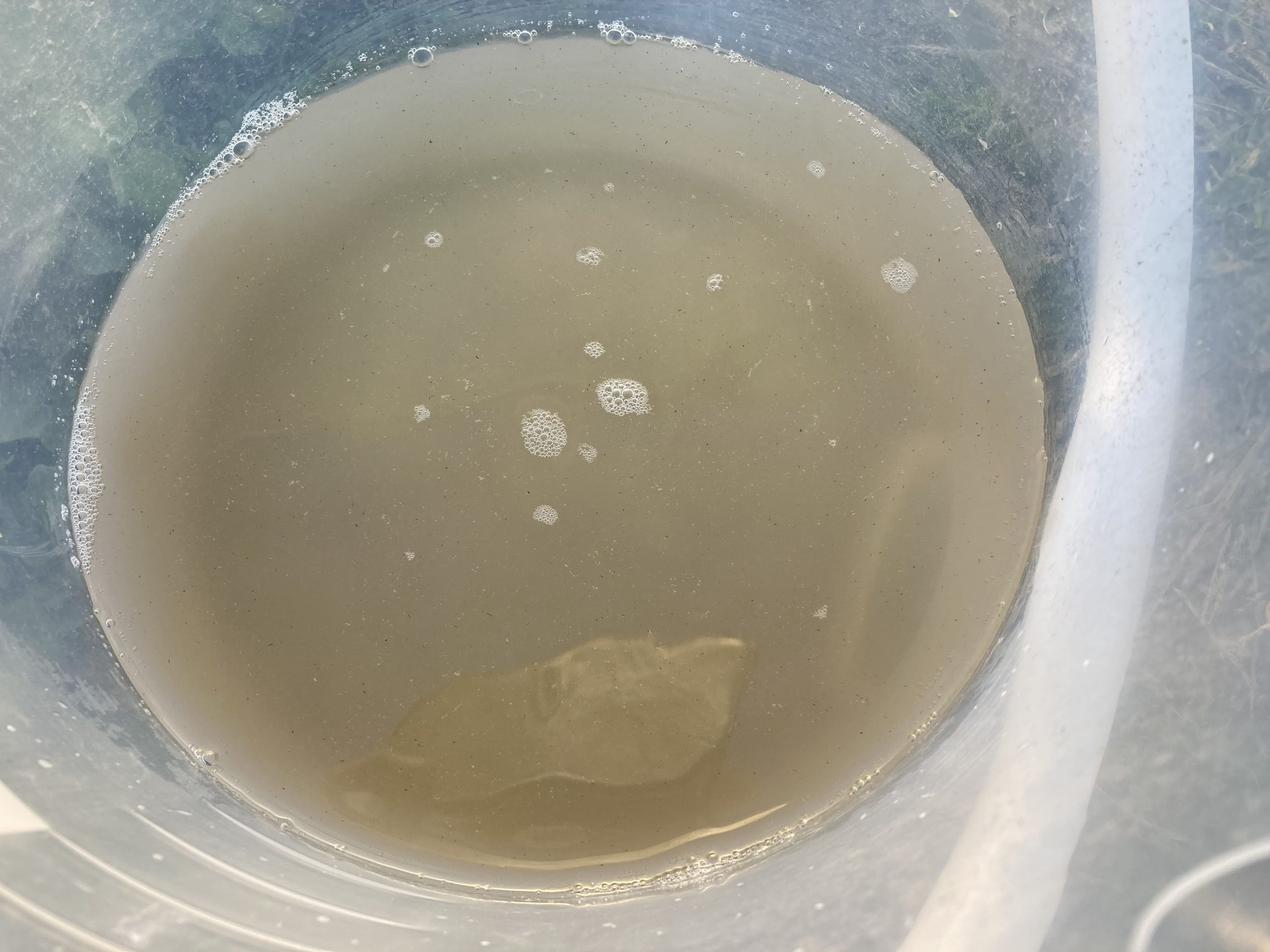

特におすすめしたいのが、高濃度の微生物資材キンコンバッキーです。キンコンバッキーを活用すれば、トマトの根を健康に育てることができ、リン酸吸収を促進して生育を大幅に改善する効果が期待できます。夏場の栽培でも成り疲れを防いで安定して収穫できるようになるかもしれません。遺伝子組換えではない菌根菌を使用しているため安全性も高く、水和性で使いやすいのもポイントです。

施設トマト栽培におすすめの液体肥料|Biosもろみ

Biosもろみは亜熱帯地域である沖縄県で開発されたバイオスティミュラント資材です。施設内の日中の高温や、夜温が下がらない環境では、トマトの株の呼吸速度が増加する一方、光合成速度が低下して夏バテ状態となります。このような状態で作物は窒素を優先的に吸収することがわかっており、窒素過多になると軟弱徒長や病害虫の発生、果実品質などを引き起こします。Biosもろみには、キレート作用により窒素の過度な吸収を抑制しつつ、肥料成分を吸収しやすくするクエン酸が含まれており、葉面散布または潅注によって施用すると成り疲れ対策の効果が期待できます。

成り疲れを克服して元気なトマトを育てる!

トマト栽培の「成り疲れ」は、トマトが急に元気を失って収穫量が減少してしまう、非常に悩ましい問題です。今回の記事では、トマトの成り疲れのメカニズム、原因や対策方法を解説しました。トマトの成り疲れ対策では、肥料や着果数調整、温度や湿度などの栽培環境の最適化、水やりなどが重要となります。ぜひここで紹介した対策方法を試して、トマトの品質向上を目指してみてはいかがでしょうか。

参考資料:

・トマトの栽培技術(青木 宏史)誠文堂新光社

・施設トマトにおける有機栽培マニュアル(大阪府環境農林水産部農政室推進課)

・環境制御技術導入の手引き(岩手県)

・リン庵資源の枯渇に対応したリン栄養研究(俵谷圭太郎・和崎 淳)

-

電力不要のビニールハウス専用換気扇空動扇/空動扇SOLAR

- ビニールハウス専用の自然風を利用した換気扇

- 暑さ対策:ハウス上部の熱だまりを排気

- 病害予防:ハウスの湿気を排出

- 電気は一切不要

- もっと効率的に排熱したい方には空動扇SOLAR

-

クエン酸、アミノ酸、微量要素を配合した琉球泡盛由来の液体肥料BioSもろみ

高温および低温ストレス緩和の泡盛由来液体肥料

【もろみM】アミノ酸・クエン酸・微量要素のオールラウンド肥料

【もろみKC】果実品質向上と光合成サポートに強み

【もろみJS】成り疲れ予防・回復の有機JAS肥料 -

高濃度アーバスキュラー菌根菌資材キンコンバッキー

- 水和・粉衣できるアーバスキュラー菌根菌資材

- 育苗では1000~2000倍希釈水で、直播栽培では粉衣で使用

- リン酸吸収を促進して根域拡大や収量改善をサポート!!

- イネ、ネギ、ダイズ、イチゴなど様々な植物に適用可能

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)