イチゴを加害するアザミウマ類とは

体長1~2mm程度の大変小さな昆虫です。英語名で「スリップス(Thrips)」とも呼ばれています。幼虫・成虫ともに新芽・花・果実などを吸汁し加害します。雌成虫はイチゴの組織内に産卵し、ふ化した幼虫は間もなく花弁・新芽・新葉などを食害して、2齢幼虫までは地上で活動します。その後、地表に落下し土の中で蛹となり孵化した成虫が地上に現れます。蛹の状態で加害することはありません。アザミウマはこのようなライフサイクル(卵→幼虫→蛹→成虫)が、10~20日程度と他の害虫に比べて早いため、農薬(殺虫剤)の薬剤抵抗性が発達しやすいと考えられています。一般的にイチゴ栽培で被害をもたらすのはヒラズハナアザミウマ・ミカンキイロアザミウマなどです。ヒラズハナアザミウマは日本在来の害虫、ミカンキイロアザミウマは海外からの侵入害虫であると考えられています。ビニールハウスなどの温室では年間を通じて産卵し世代交代を繰り返し、1匹の雌成虫は200~500個の卵を産卵します。

25℃における世代・成虫生存期間・産卵数

| 種類 | 1世代 | 成虫生存期間 | 産卵数(1雌) |

|---|---|---|---|

| ヒラズハナアザミウマ | 約10日 | 約50日 | 約500個 |

| ミカンキイロアザミウマ | 約12日 | 約45日 | 約200~300個 |

関連するコラムはこちら

>>>ヒラズハナアザミウマとは?生態の特徴や被害・駆除方法を解説

アザミウマ類によるイチゴの被害

イチゴ栽培においては、成虫は花に寄生することが多く、花弁(花びら)などの組織内に多くの卵を産み付けます。ふ化した幼虫(蛆虫)は花粉を食料にして成長します。その後、ある時期になると土の上に移動して土の中で蛹になり、成虫になると再び地上に現れて花に寄生します。イチゴ果実の痩果(そうか)やヘタ(ガク)の周辺に寄生し果皮(果実の表面)を吸汁するため、黒ずみ茶色っぽい色(褐変色)になったり、着色不良が生じたりして被害果は商品価値が著しく低下します。ガクへの食害は果実の肥大に重大な悪影響を及ぼすため、収量が減少する原因となります。果実肥大期にある若い果実は主に幼虫が食害します。

アザミウマ類が増加する時期は3~10月頃で「高温」「乾燥」という条件が揃うと、活動が活発になり密度が高くなります。イチゴを加害するアザミウマ類は果皮や葉などを吸汁しますが、花粉も餌とするため開花時期は最大限の注意が必要です。また、露地でエサが少なくなりはじめる10~11月に、開花したイチゴの花の花粉を求めてビニールハウス内に侵入してくることがあります。

アザミウマはウイルスを媒介する害虫として知られていますが、現在のところイチゴ栽培においてはウイルス媒介による病気の拡大は確認されていないようです。

関連するコラムはこちら

>>>イチゴの害虫対策|3~4月の害虫対策を解説!

イチゴを加害するアザミウマ類の見分け方(目安)

アザミウマの種類によって特徴や薬剤耐性が異なりますので、圃場でのアザミウマ類の対策においては種類を特定させることが大変重要です。正確な診断をするためには顕微鏡が必要ですが、簡易的には肉眼やルーペなどで確認することができます。雄か雌か、または季節によって色や体長が異なりますので、中でも体長の大きな個体を対象にして調べるようにしてください。まず花ごとに袋をかぶせてから、袋を数回はたいてアザミウマを採取します。採取したアザミウマを粘着テープなどに固定しルーペ(20倍程度の倍率が良い)などで確認します。色とサイズでどの種類のアザミウマか判断します。アザミウマを完全に圃場から駆除することはハードルが高いと思いますので、目安として10%以上の花にアザミウマが寄生している場合は対策が必要とお考えください。花を100個確認し10個以上にアザミウマが寄生していれば何かしらの対応をします。

イチゴが被害を受けやすいアザミウマ類の見分け方(目安)

| 種類 | 色 (雌成虫) |

体長 (雌成虫) |

その他の特徴 |

|---|---|---|---|

| ヒラズハナアザミウマ | 淡褐色~黒褐色 (雄成虫は黄色) |

1.3~1.7mm | 幼虫は橙黄色 |

| ミカンキイロアザミウマ | 橙黄色 (冬:橙黄色~褐色) |

1.4~1.7mm | 幼虫は橙黄色 |

アザミウマ類の密度を抑える対策

粘着トラップなどのモニタリング資材を設置する

青色や粘着トラップを設置しモニタリングを行います。アザミウマ類の種類により誘引されやすい色が異なり、粘着シートには白色・青色・黄色などがありますが、ヒラズハナアザミウマ・ミカンキイロアザミウマはともに、特に青色の波長に誘引されます。春から秋にかけて周辺の雑草地で増殖し侵入してきますので、侵入状況をモニタリングして早期把握を心掛けます。大量に発生してからでは薬剤での防除が有効に作用しませんので、モニタリングを行いながら発生しているアザミウマの種類を把握し早めに対策を行うようにしましょう。最近ではLEDの光を利用しアザミウマ類を捕虫するモニタリング資材も登場しています。

化学合成農薬(殺虫剤)を使用する

アザミウマの種類によって効果のある農薬が異なりますので、種類の見極めが重要です。花弁(花びら)の組織内に産みつけられた卵や、土壌中の蛹には農薬がかかりにくいため十分な効果が見込めない可能性があります。同一系統成分の農薬を連続して使用すると、アザミウマの農薬に対する耐性が向上(感受性が低下)するため、同一系統成分の農薬の連続使用は避けてローテーションしながら薬剤散布を行うようにしてください。地域のJAなどが発信している防除基準なども参考にすると良いでしょう。薬液はイチゴ栽培にとって有益な虫にも悪い影響を与えてしまう可能性があります。アザミウマ類を天敵とするククメリスカブリダニやリモニカスカブリダニなどに影響がないか、また、受粉昆虫のミツバチ・マルハナバチなどへの影響日数を調べてから防除を行うようにしましょう。

雑草を除去する

アザミウマ類は餌となる対象植物が多岐にわたるため、ハウス周辺の雑草が発生源となっている可能性も十分に考えられます。雑草の除草が不十分だと、薬剤を散布してもハウス周辺から次々と侵入してきてしまい効果が見込めません。雑草を極力除去すればアザミウマ対策として十分な効果を発揮します。また、アザミウマは土の中に潜んでいることもあります。可能であれば、クロルピクリンなどの土壌燻蒸剤を使って土壌中の蛹を防除すると良いでしょう。

防虫ネットを設置する

イチゴの開花シーズンや施設の換気時間が増える時期は、周辺からのアザミウマの飛び込みリスクが高くなりますので、目合い1mm以下(0.4~0.6mm程度が良い)の防虫ネットをハウスの出入口や両サイドに設置しハウス内への侵入を防ぎます。アザミウマは大変小さいので目合いが細かくてもネットをすり抜けてしまうことがありますが、目合いが細かすぎると通気性が低下し施設内の温湿度が高くなる可能性があるので注意が必要です。防虫ネットは、特に赤色ネットの効果が高いとされています。アザミウマ類は主に360nm前後の波長を可視光として認識し行動しているため、620nm以上である赤色の波長は認識することができず、赤色のネットを使用することでアザミウマ類には黒い幕があるように感知され侵入を防ぎやすくなります。太陽の光などにより赤色が退色すると効果が落ちていくため、定期的な張り替えが必要です。

シルバーや白のマルチを敷設する

多くの虫は体が小さいため重力を感じることができず、太陽の光で天地を確認していると考えられており、アザミウマ類も同様です。地表にシルバーや白といった光を反射させやすいマルチを敷設すると、太陽の光が下側からもアザミウマ類に当たるため、上下の感覚が混乱し活動が鈍くなります。活動が低下すれば産卵機会も減らすことができ、密度が高くなるリスクを軽減します。

紫外線カットフィルムを被覆する

アザミウマは紫外線を感知する性能を備えており、紫外線の透過を抑制するフィルムでビニールハウスを被覆すると、中にある植物体を認識しづらくなるため、周囲からの飛び込みを抑制する効果が期待できます。ただし、このような紫外線カットフィルムを用いると受粉で必要なミツバチは活動ができなくなるため、紫外線除去の影響を受けにくいマルハナバチを使用する必要が出てきます。

蒸し込み処理を実施する

栽培終了後に株や雑草などを抜きとって、ビニールハウスを密閉して高温状態を作り、アザミウマを死滅させる方法です。ハウスの温度が40℃を超える期間が10日以上あると効果が高いとされています。ビニールハウスからの拡散を防止するという効果も期待できます。

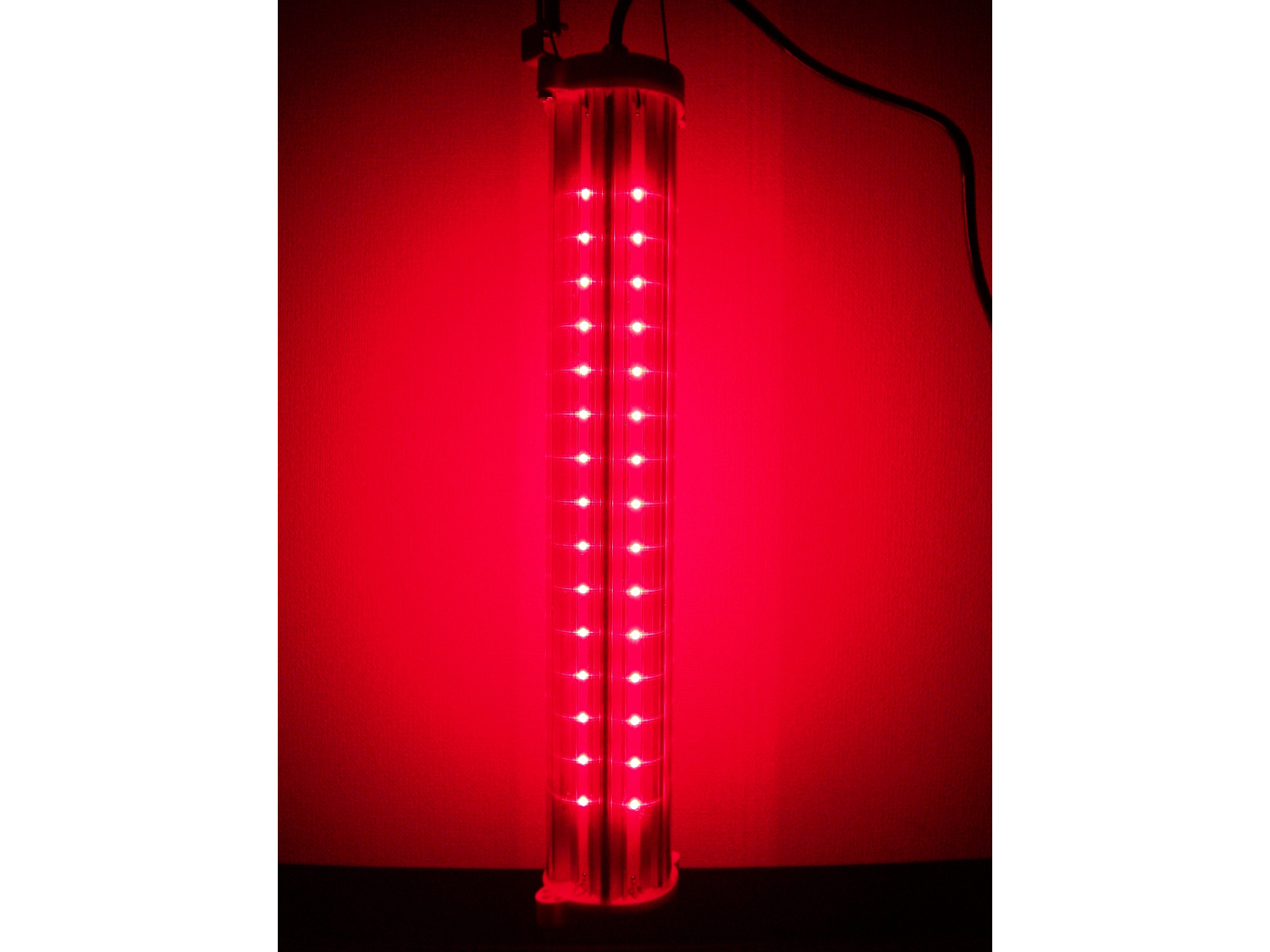

赤色の光を利用する

アザミウマは赤色の光を感知しにくいという性質を備えています。日中に人工的に赤色の光を施設周辺や内部に照らすことで、アザミウマは植物体を認識できなくなり、活動量が低下します。結果として株へ寄生したり、成虫同士が接触し産卵したりする機会が少なくなり、アザミウマの密度を抑えるという効果が期待できます。日が落ちてから照射すると逆効果ですので注意しましょう。

天敵を利用する

アザミウマを捕食する天敵を利用して防除する方法です。天敵にはスワルスキーカブリダニ・ククメリスカブリダニ・リモニカスカブリダニ・タイリクヒメカメムシなどが知られています。イチゴの施設栽培の温度が、スワルスキーカブリダニやタイリクヒメカメムシにとっては低温であるため定着しにくいとする考えもあるようです。発生初期に投入するとアザミウマの密度を抑制する効果が期待できます。天敵製剤を購入して利用する方法と、土着の天敵が住処となる作物を栽培し利用する方法がありますが、現在のところイチゴ栽培では土着天敵を利用して上手くいった例は少ないようです。

アザミウマ類の対策におすすめの資材①

虫ブロッカー赤|アザミウマ専用の赤色LED防虫灯

イチゴに発生する主たるアザミウマはヒラズハナアザミウマです。ヒラズハナアザミウマは農薬が効きにくい難防除害虫であり、多くのイチゴ農家を悩ませています。近年、光を利用した害虫防除技術が進歩しており、農林水産省が取り組みを促進するみどりの食料システム戦略にも、光の利用に関する記述が含まれています。

ヒラズハナアザミウマは660nmの赤色LEDに対して行動抑制効果があることがわかっており、実践するイチゴ農園でも成果を上げています。一方、従来は630nmのLED防虫灯が主流でしたがこれではヒラズハナアザミウマの行動抑制効果が殆どありません。従来のLED防虫灯の評価によってヒラズハナアザミウマに対する赤色LEDの効果が無いと思われていますが、まずは660nmを利用している農様から正しい効果の評価を収集しましょう。

アザミウマを理解してより良いイチゴ作りを

アザミウマ類は体長がとても小さく増殖スピードが早いことから防除のハードルが高い害虫です。薬剤抵抗性がつきやすい害虫のため化学合成農薬(殺虫剤)のみに頼った防除は有効性が低いという評価が近年では専らです。色々な方法を組み合わせて複合的な対策を行ってください。今回のコラムが皆様のお役に立つならば幸いです。

こちらのコラムも是非ご覧ください!

>>>イチゴの育苗方法について-育苗の手順、育苗の種類や苗の増やし方を解説

>>>イチゴの育て方~たくさん収穫する栽培のコツと病害虫対策~

コラム著者

セイコーステラ 代表取締役 武藤 俊平

株式会社セイコーステラ 代表取締役。農家さんのお困りごとに関するコラムを定期的に配信しています。取り上げて欲しいテーマやトピックがありましたら、お知らせください。

-

アザミウマ専用の赤色LED防虫灯虫ブロッカー赤

- 赤色LEDがアザミウマの忌避効果を発揮

- 波長660nmは効果対象のアザミウマが多い

- ヒラズハナ、チャノキイロに効果あり!!

- 訪花昆虫と天敵への悪影響なし

-

乱反射型光拡散シートてるてる

・光拡散反射によるアザミウマ類の忌避

・虫ブロッカー赤との相乗効果

・果樹や果菜類の色付効果と色ムラ抑制

・イチゴ、キュウリ、アスパラガス、マンゴー、リンゴ、ブドウ、モモなどに導入実績あり -

LED捕虫器スマートキャッチャー

- LEDの光でさまざまな種類の飛翔害虫を捕獲

- 農薬散布回数・農薬散布量・農薬散布労力の軽減

- 吸汁被害・ウイルス病の蔓延を防止

- 害虫の発生予察資材(モニタリングツール)として活躍

-

活性式予察捕虫器コナジラミキャッチャー&アザミウマキャッチャー

- 特殊誘引剤の匂いと粘着シートの色によってコナジラミとアザミウマを誘引し捕虫

- 電源のない圃場への害虫対策に

- 害虫の発生予察資材(モニタリングツール)として活躍

- ビニールハウスのお守りとして