籾殻とは

籾殻とは、成長した稲が穂の部分につける籾の一番外側にある固い皮のことです。籾の中身を守る役割を担っていると考えられています。脱穀や籾すりを行い、籾殻を取り除いた状態を玄米と呼んでいます。籾殻の内側には果皮・種皮・糊粉皮の三層構造からなるぬか層があり、さらにその内側に胚乳・胚芽があります。ぬか層・胚乳・胚芽には脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラル・食物繊維・炭水化物などのいろいろな栄養素が含まれていて、籾殻はこれらを病害虫が入ってこないように硬い皮で守る役割をしているのです。水につけても形状の変化は確認できることが少なく、水分を含むこともほとんどありません。

籾殻処理の課題

稲の一般的な収穫時期は9月中旬~10月中旬頃です。収穫した稲は脱穀・籾すり後の玄米の状態でフレコンバッグなどに詰められ出荷されていきます。農家さんにとってはお米の出荷がようやく終わり、一息つきたいところですが、籾10に対して玄米8籾殻2という割合で籾殻が発生しますので、大量に籾殻が残り処理に困ることがあります。昔は焼却処理をすることができましたが、現在では廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)により野焼きが禁止されていて、活用するすべがなければ産業廃棄物として費用をかけて廃棄するというパターンに陥り農業経営の負担となっています。

農林水産省の統計ではおよそ700~800万トンの米の生産量(農林水産省 農業生産に関する統計)があるとされていて、このうちの2割が籾殻と過程すると、年間で140~160万トンの籾殻が発生していると試算することができます。籾殻の処理についての統計データを見つけることができませんでしたので、あくまでも仮定の話にはなりますが、発生した籾殻全てを産業廃棄処理すると仮定し、kgあたりの処分単価を10~20円程度と仮定すると、140~280億円の費用が発生していると考えることが可能です。日本の農業にとって、この手間や費用はマイナスにしか作用しないのではないでしょうか。

籾殻の使い方とメリット

マルチング資材として利用する

もっとも簡易な使い方としては、生の籾殻をそのまま畑で土の表面に敷き詰めて活用する方法です。いわゆるマルチング資材です。雑草や病害虫の抑制や、水分の蒸発を防ぎ土壌を保温・保湿するなどの効果が見込めます。栽培している作物から養分を奪う雑草の発芽を抑えたり、泥の跳ね返りを防ぎ、病害虫を抑制したりします。冬場は水分の蒸発を防ぐことで土壌を乾燥から守り、夏場は根を高温から守る役割を果たします。雨により土が固くなるのを防ぐ効果も見込めます。土壌の保温対策や保湿対策として利用することができます。

畜舎敷料資材として利用する

家畜の安楽性を高めたり、糞尿処理のために畜舎では藁・籾殻・牧草などを敷料として使うことがあります。敷料(しきわら)という名前の通り、昔は稲や麦のわらが利用されていました。近年ではおが粉やバークといった木系の資材に加えて、籾殻やキノコの菌床などが利用されるようになってきています。籾殻はそのまま使用する場合と粉砕してから使用する場合があるようです。

土壌改良材として利用する

土作りをする際に土に混ぜ込みます。籾殻を土壌改良材として利用するといろいろなメリットがあります。

メリット1.微生物の活動を活性化し団粒構造を促す

籾殻を土壌の微生物が少しずつ分解していくことで、土壌の団粒構造化を促進する効果があると考えられています。籾殻の内側は土壌微生物が活動しやすいため、土壌改良の土台作りとして微生物の住みかを用意してあげることになります。生の籾殻は土壌の微生物に分解されるスピードが遅いため、土がフカフカの団粒構造へ移行していくには少し時間がかかります。一般的にC/N比(炭素比)が20より小さいほうがより微生物がより活性化すると考えられています。籾殻のC/N比(炭素比)は70~80程度と大きいため、微生物の分解スピードはゆるやかで肥料的な効果が見込めるのは先になるようです。平均的に2~3年ほど経過すると団粒構造化が進みやすくなると考えられています。

団粒構造についての詳しいコラムはこちらをご覧ください。

団粒構造とは? 植物が良く育つ土壌に必要な要素と土の作り方

メリット2.土壌の通気性・排水性を向上させる

土と混ぜて土壌の通気性や排水性を向上させます。パーライトと同じような役割で硬く固まってしまった土壌を改善します。生の籾殻は水分をはじくため、生の籾殻を投入した直後は土壌が乾燥しやすい状態になることが多いようです。生の籾殻を大量に混ぜ込んでしまうと、水はけが良くなりすぎて土壌の保水性が低下するリスクがありますので、この間は水の管理には注意をしてください。すきこむ土の1~2割程度から混ぜてみて様子を見ながら行いましょう。4カ月ほど経過すると土壌に馴染み保水性が戻ってくるようです。

メリット3.作物の環境耐性が向上する

籾殻には珪酸が含まれているため作物を丈夫にして病害虫に強くなる効果も期待できます。昔でいうところのいわゆる「ぼかし肥料(籾殻堆肥)」ですね。近年では「バイオスティミュラント資材」に分類されるのでしょうか。稲は成長の過程で多くのケイ酸を吸収しますので籾殻にもケイ酸が多く含まれています。ケイ酸には作物の倒伏耐性を高めるなど生育を活性化する肥効があります。

土壌改良材として使用する場合は窒素欠乏に注意

土壌改良に役立つとはいえ、籾殻を投入しすぎると窒素飢餓に陥り作物に悪い影響がでるリスクが高くなりますので、その点は注意を払う必要があります。土壌微生物は、土に存在している炭素(C)と窒素(N)を取りこみ活動を行っています。炭素(C)はエネルギーとして、窒素(N)はタンパク質として吸収します。土壌の有機物のC/N比(炭素比)が20を基準にこの値より大きいときは、微生物の働きにより土壌中の窒素が不足しやすくなると考えられています。理由は諸説あるようです。

説1.

C/N値が20より小さいときは、微生物が窒素を放出するため土壌に窒素が蓄積され、反対に20より大きくなると、微生物が籾殻を分解する過程で微生物が窒素をどんどん取りこむため、窒素が不足する。

| C/N比 | 微生物の働き | 窒素無機化率 |

|---|---|---|

| 20より小さい | 窒素の取り込み 小さい | 10~30 % 以上 |

| 20より大きい | 窒素の取り込み 大きい | 0 % |

説2.

C/N値が20より大きいときは、微生物がエネルギーとする炭素が多いため、微生物の活動が活性化しすぎてタンパク質として吸収していた窒素が足りなくなり土壌中の窒素が不足する。

土壌微生物や他の肥料の量や質にも左右されますが急激に土壌の窒素が飢餓状態になるということはないようですが、初めて籾殻を土壌にすきこんだ後は窒素の量には注意をして観察したほうが良いでしょう。

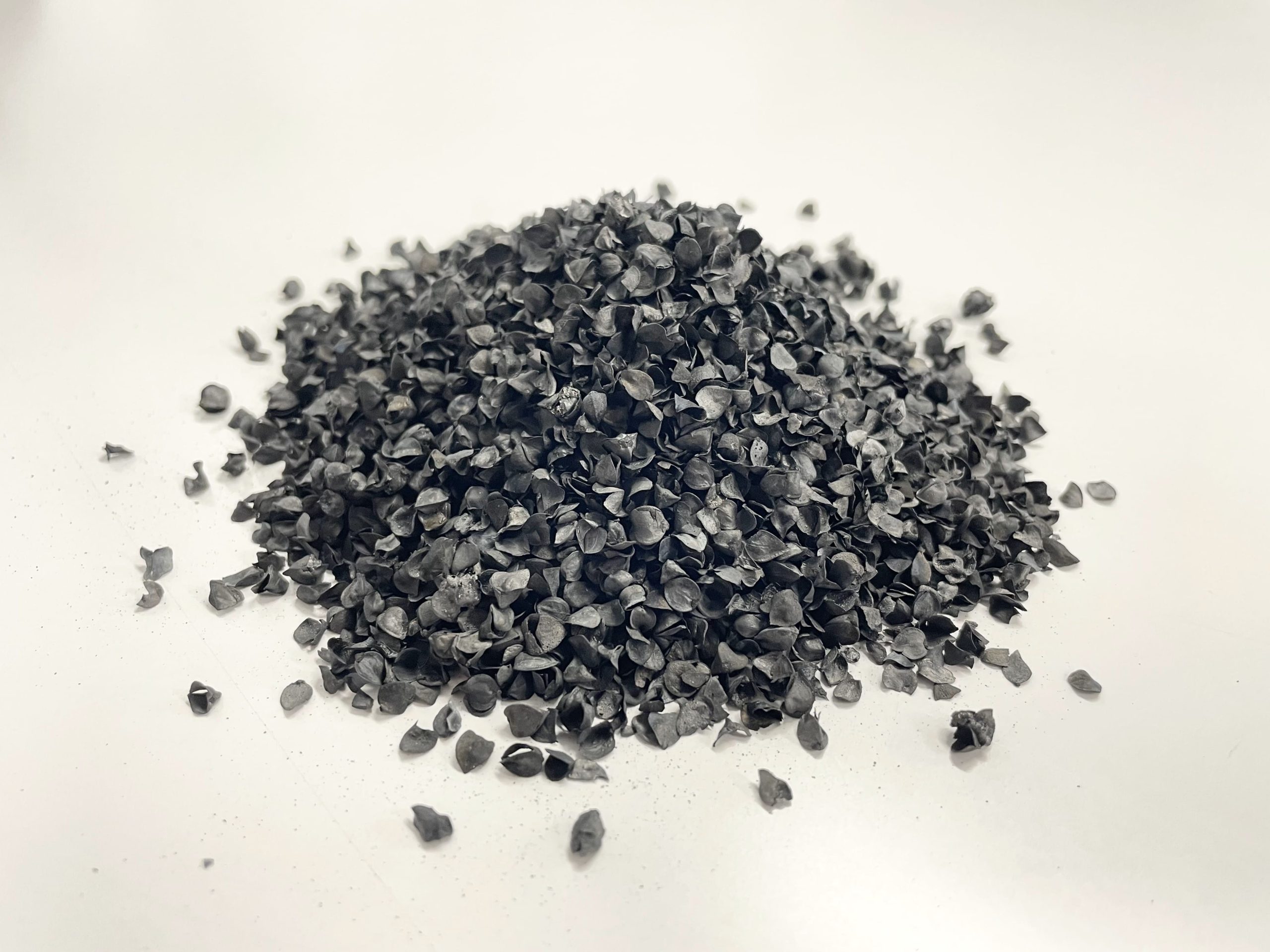

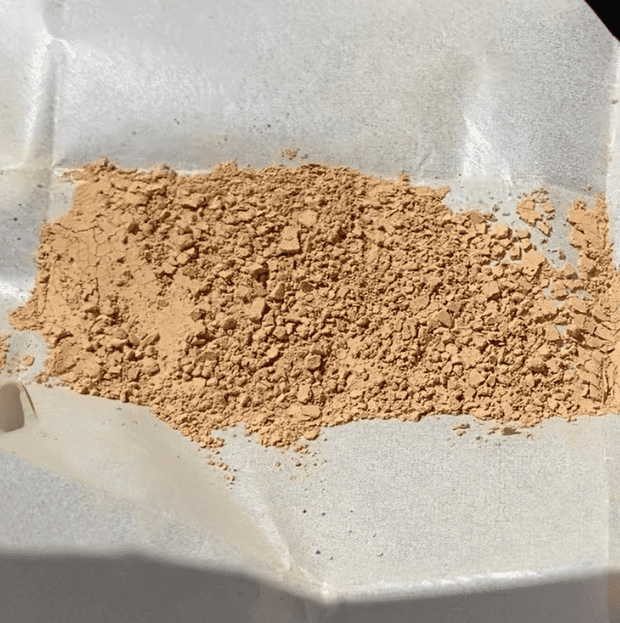

くん炭化して利用する(籾殻くん炭)

生の籾殻を400℃以下の低温で燻してくん炭化すると、多孔質となり通気性・保水性・排水性が向上します。また籾殻の孔が多くなることで微生物の住みかになりやすく微生物の量が増えると考えられています。生の籾殻はとても固く発酵が進みにくいため、土壌にまいても籾殻に含まれているカリウム・カルシウム・ナトリウム・マンガン・鉄・亜鉛・銅などの微量要素が溶け出しにくいという特徴がありますが、くん炭化することでこれらの微量要素が土壌へ溶け出しやすくなります。炭はアルカリ性のため酸性土壌に傾いた土壌を改善することの効果が期待できます。有名な害虫の一つであるアブラムシは籾殻くん炭のニオイが苦手としていて、籾殻くん炭を土壌表面にまくと忌避効果も期待できます。色が黒いため地表温度が上昇し植物の根が活性化して成長を促します。籾殻の内部に住み着いた微生物は、生物膜層をつくり汚水やガスなどの有害物質を吸着する作用があると考えられています。アルカリ性のため使いすぎると土壌のpHがアルカリ方向に傾き過ぎてしまうことがありますので注意してください。

籾殻くん炭の作り方についてはこちらのコラムをご参照ください。

籾殻くん炭とは?土壌改良資材としての効果と作り方、使用方法

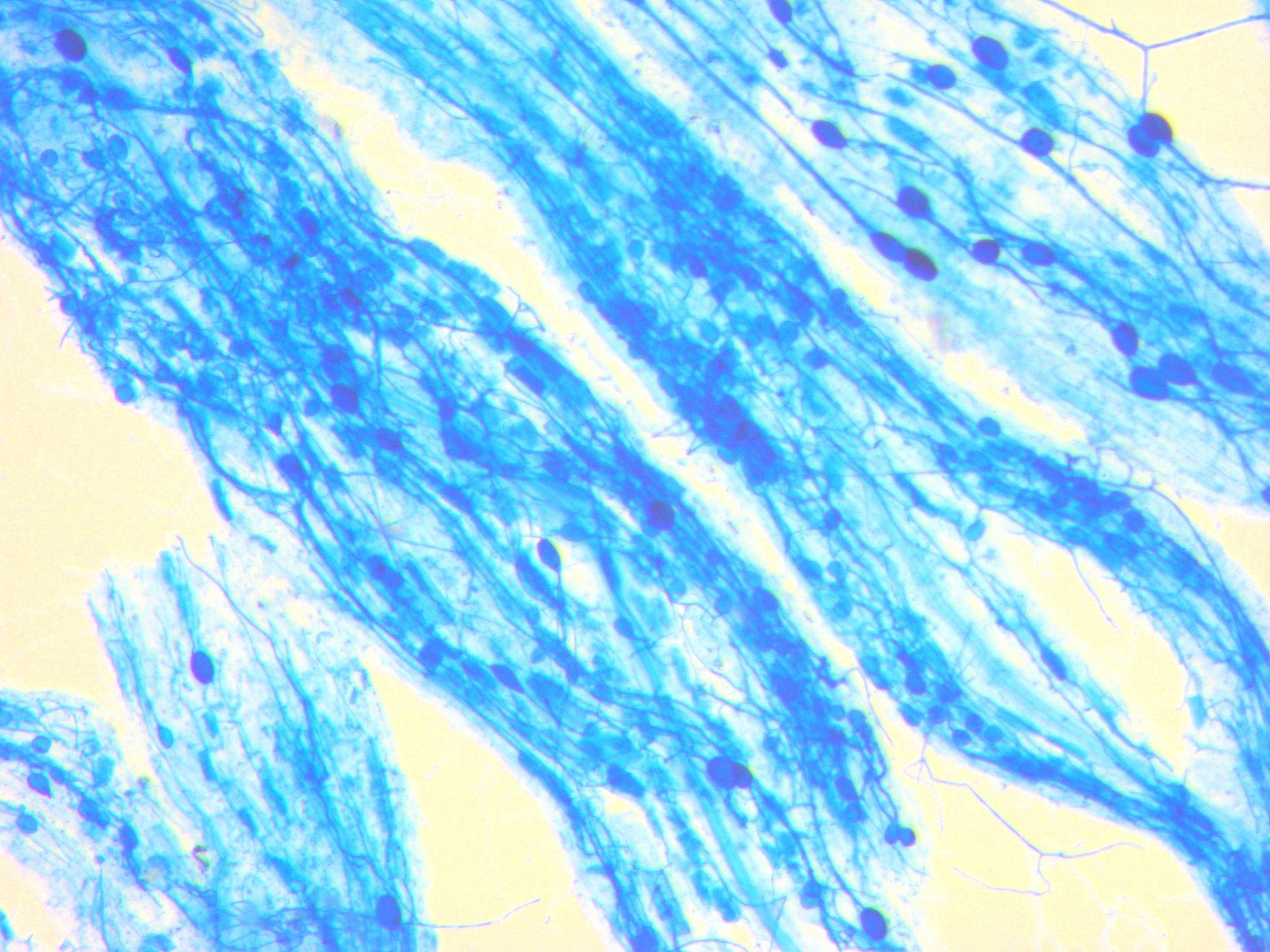

籾殻炭と相性が良いアーバスキュラー菌根菌

-720x540.jpg)

籾殻炭や木炭などいわゆる炭はアーバスキュラー菌根菌の住処になると古くから知られています。炭は多孔質でありこの隙間が菌根菌と相性が良く、また、炭はアルカリですがアーバスキュラー菌根菌はアルカリを嫌わない特徴を持っているため住処として好適環境と言われています。

籾殻炭を畑に施用すると植物の生育が良くなったという話はしばしば耳にしますが、土壌の物理性改善(団粒構造など)や化学性改善(pH矯正など)の他にも生物性改善による恩恵があったのです。

アーバスキュラー菌根菌資材「キンコンバッキー」

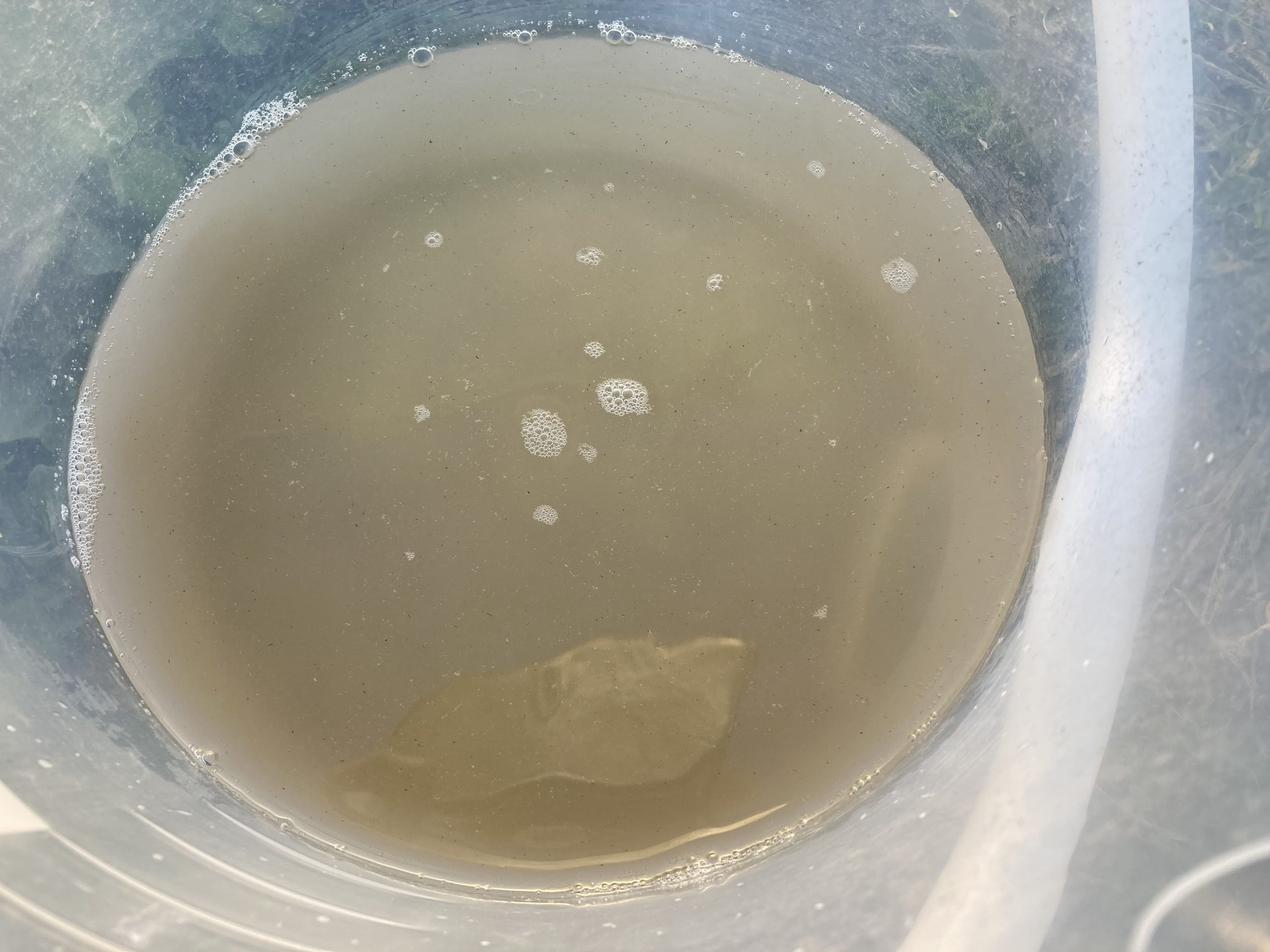

キンコンバッキーに含まれるアーバスキュラー菌根菌は植物に共生して主に植物のリン酸吸収を助ける働きをします。キンコンバッキーは水和施用を推奨しており、2000倍に希釈してポットあたり50mlを灌水します。ダイズなど直播栽培する農作物にはキンコンバッキーを粉衣して使用します。直播栽培する植物の場合は反あたり種子量に対して15gを種子粉衣します。共生には温度も関わっており低温よりも高温の方が共生が良くなりますが、およそ1ヵ月で共生します。共生後は徐々に植物のリン酸栄養に関与する部分に効果が現れ、これに伴って生育が改善されて収穫量がアップします。アーバスキュラー菌根菌は絶対共生菌のため共生した植物が死んでしまうと自らも死んでしまいます。キンコンバッキーは1gあたり20000propagules以上の高い濃度のため、確率の高い共生を望むならばキンコンバッキーを使うことを推奨します。

籾殻の使い道を考えて有効に活用しましょう

籾殻にはケイ酸に加えて微量要素といわれるさまざまな栄養成分が含まれています。このような栄養素を上手に活用して作物づくりに役立てることができれば、産業廃棄費用といったコストが軽減されるだけでなく、品質の良い作物を多く収穫できるのではないでしょうか。今回のコラムが皆様の籾殻処理問題の解決の一助になりましたら幸いです。

コラム著者

セイコーステラ 代表取締役 武藤 俊平

株式会社セイコーステラ 代表取締役。農家さんのお困りごとに関するコラムを定期的に配信しています。取り上げて欲しいテーマやトピックがありましたら、お知らせください。

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)