ビニールハウス栽培における害虫の種類

●アブラムシ

植物に取り付き師管液を吸う害虫です。植物を弱らせることもそうですがウイルス病を媒介することがやっかいな点です。単為生殖でも増えるのが特徴です。

●ヨトウムシ

ヨトウガの幼虫で植物の葉・茎・花を食害する害虫です。ヨトウムシは夜行性のため「夜盗虫」と呼ばれています。

●ハダニ

主にいちごなどの葉裏に取り付き葉の汁を吸う害虫です。繁殖力が強く、大発生しやすいのが特徴です。

●アザミウマ

葉・花・果実を吸汁する害虫です。世界で5,000種ほども確認されているようです。雑草や残渣が発生源となり繁殖・発生します。

関連コラム:ヒラズハナアザミウマとは?生態の特徴や被害・駆除方法を解説

●センチュウ(線虫)

主に植物の根に寄生して養分を吸う害虫です。寄生された根は無数のコブができます。連作障害の一つといわれています。

●キノコバエ

幼虫は朽木の腐った部分を食べるので椎茸等の菌床栽培における害虫です。近年では愛知県の一部で大量発生しているようです。

関連コラム:クロバネキノコバエの駆除と予防方法│大量発生前に適切な対策を

●コナジラミ

主にトマトやキュウリなどの葉裏に取り付いて吸汁する害虫です。吸汁によって葉を枯死させたりウイルス病を媒介します。

関連コラム:コナジラミの種類|効果的な駆除方法をご紹介

関連コラム:作物に寄生するオンシツコナジラミの対策と予防方法の基礎知識

関連コラム:コナジラミを駆除するには?大量発生を未然に防ぐポイント

●コガネムシ

植物の根や葉を食害する害虫です。特に幼虫は根を食い荒らし、気づいた時には枯死する原因となることもあります。

ビニールハウス栽培における害虫の侵入経路

●天窓・側窓・妻窓

主に温湿度を調整する為に開放しますが、その開口部から侵入したり、開放時に風で流されてきた害虫が侵入します。

●ビニールハウスの出入り口

農作業等で出入りする際に侵入するほか、人の靴や服に付着して侵入します。

●換気扇

外部の空気を取り入れる換気扇を設置している場合、換気扇から侵入することがあります。

●苗の移植時(定植時)

種苗店等で購入した苗を使用する場合、害虫が育苗時にとりついたまま本圃へ持ち込んでしまうことがあります。

害虫の駆除方法

●蒸し込み処理をする

夏の暑さを利用して、ハウス内にいる害虫を駆除する方法です。太陽熱消毒や熱処理ともいわれています。アザミウマ、ハモグリバエ、コナジラミなどが駆除できますがハダニ類は高温に強いためあまり効果が得られないようです。ハウスを完全に閉めきって40℃以上にし、10日間前後連続で蒸し込みましょう。蒸し込み処理中はハウス内が高温になるので、農業機械等が変形したり故障したりすることがあります。なるべく外に避難させましょう。

蒸し込み処理は土壌の表面や空気中にいる病原菌にも殺菌効果があることがメリットです。ただし土中の病原菌に対する効果は期待できませんのでご注意ください。

●殺虫剤を散布する

大量に発生してしまった場合はこの方法が最も効果的です。葉裏などの害虫の住処にしっかりとかかるように殺虫剤を散布することが大切です。なお根や葉から吸収された成分が植物内を移行することによって、植物全体が殺虫効果を持つ浸透移行性の殺虫剤もあります。同じ薬剤を連続して使用してしまうと害虫の抵抗性が発現しやすくなるのでご注意ください。

●天敵昆虫を導入する

害虫の天敵になる昆虫を導入することです。最近ではIPMという言葉が浸透し、さまざまな種類の天敵昆虫が販売されるようになりました。比較的金額が高いですが、うまく使用すれば農作物の被害をかなり抑えることができます。圃場の広さや温度や導入するタイミングによって効果が大きく変わるようです。また使用する農薬によって天敵昆虫が死んでしまうこともありますので、ご使用の際は各製造元へご確認をおすすめします。

●手で補殺する

手で捕る(通称:テデトール)ことです。大量発生してしまうと手に負えませんが、小規模の家庭菜園や初期発生の時には有効な手段です。アブラムシは粘着テープを使用したり、蛾の幼虫はピンセット等で捕獲します。素手で触ると危険な害虫もいますので手袋などをして作業しましょう。

●開口部に防虫ネットをつける

側窓や出入口の開口部に防虫ネットをつけることで害虫の侵入を抑制します。網目が細かければ細かいほど害虫の侵入を抑えることができます。網目を細かくすればするほど通風しづらくなりますのでご注意ください。

ビニールハウス栽培における害虫に役立つ資材①

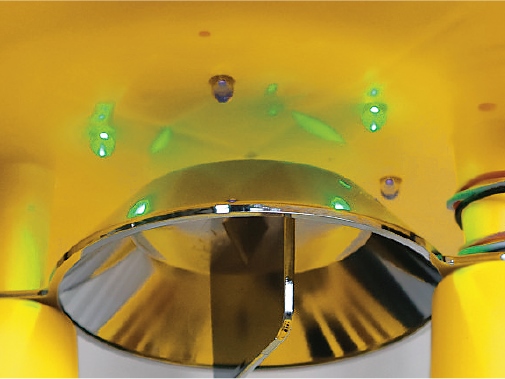

●スマートキャッチャーⅡ

スマートキャッチャーは吸引式LED捕虫器です。LEDの光でコナジラミ類・アザミウマ類・キノコバエ類・ハモグリバエ類・ヤガ類などの飛翔害虫を誘引し、強力吸引ファンで専用捕虫袋に捕獲します。栽培初期に設置することでコナジラミ類の増殖を抑制。吸汁被害を減少させるのはもちろんのこと、農薬の散布回数の減少効果も期待できます。推奨設置数は500㎡に1台です。

ビニールハウス栽培における害虫に役立つ資材②

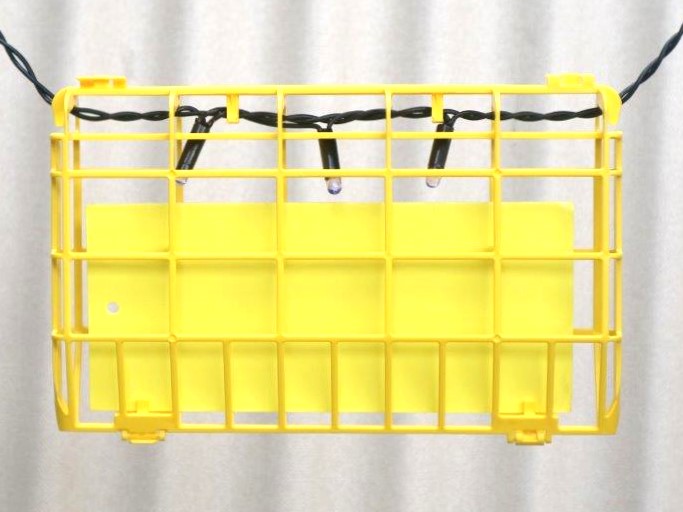

●コナジラミキャッチャー&アザミウマキャッチャー

・コナジラミキャッチャー

活性式予察捕虫器コナジラミキャッチャーはビニールハウス向けの予察捕虫器です。特殊誘引剤の匂いと粘着シートの色によってコナジラミを誘引し捕虫します。付着した害虫の種類や数を農薬散布の目安とすることで害虫被害の早期発見と早期防除に役立ちます。約1a(100㎡)あたりに1台設置することで、食品由来の原料を使用した誘引剤「コナジー」と粘着シートの色でコナジラミを誘引し捕虫します。誘引剤の効果はおよそ3か月間持続します。

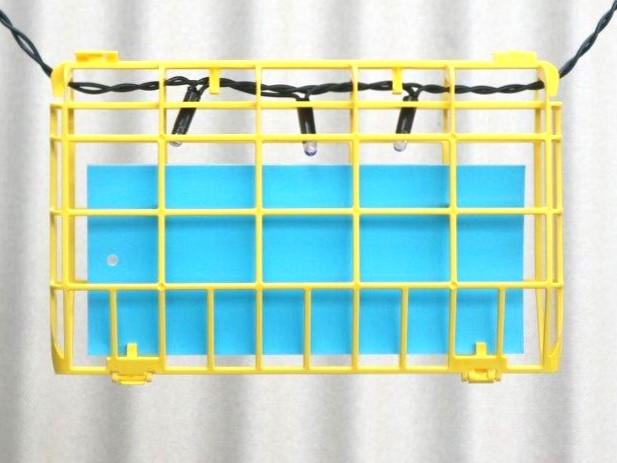

・アザミウマキャッチャー

活性式予察捕虫器アザミウマキャッチャーはビニールハウス向けの予察捕虫器です。特殊誘引剤の匂いと粘着シートの色によってアザミウマを誘引し捕虫します。付着した害虫の種類や数を農薬散布の目安とすることで害虫被害の早期発見と早期防除に役立ちます。

電源が不要のため電気が完備していない圃場にもおすすめです。約1a(100㎡)あたりに1台設置することで、食品由来の原料を使用した誘引剤「アザミン」と粘着シートの色でアザミウマを誘引し捕虫します。誘引剤の効果はおよそ3か月間持続します。

害虫を駆除して安定した農作物の生産を

コラム著者

満岡 雄

玉川大学農学部を卒業。セイコーエコロジアの技術営業として活動中。全国の生産者の皆様から日々勉強させていただき農作業に役立つ資材&情報&コラムを発信しています。XとInstagramで最新情報を投稿していますのでぜひ御覧ください。

◆X

https://twitter.com/SEIKO_ECOLOGIA

◆Instagram

https://www.instagram.com/seiko_ecologia

-

吸引式LED捕虫器スマートキャッチャーⅡ

- LEDの光でさまざまな種類の飛翔害虫を捕獲

- 農薬散布回数・農薬散布量・農薬散布労力の軽減

- 吸汁被害・ウイルス病の蔓延を防止

- 害虫の発生予察資材(モニタリングツール)として活躍

-

活性式予察捕虫器コナジラミキャッチャー&アザミウマキャッチャー

- 特殊誘引剤の匂いと粘着シートの色によってコナジラミとアザミウマを誘引し捕虫

- 電源のない圃場への害虫対策に

- 害虫の発生予察資材(モニタリングツール)として活躍

- ビニールハウスのお守りとして

-

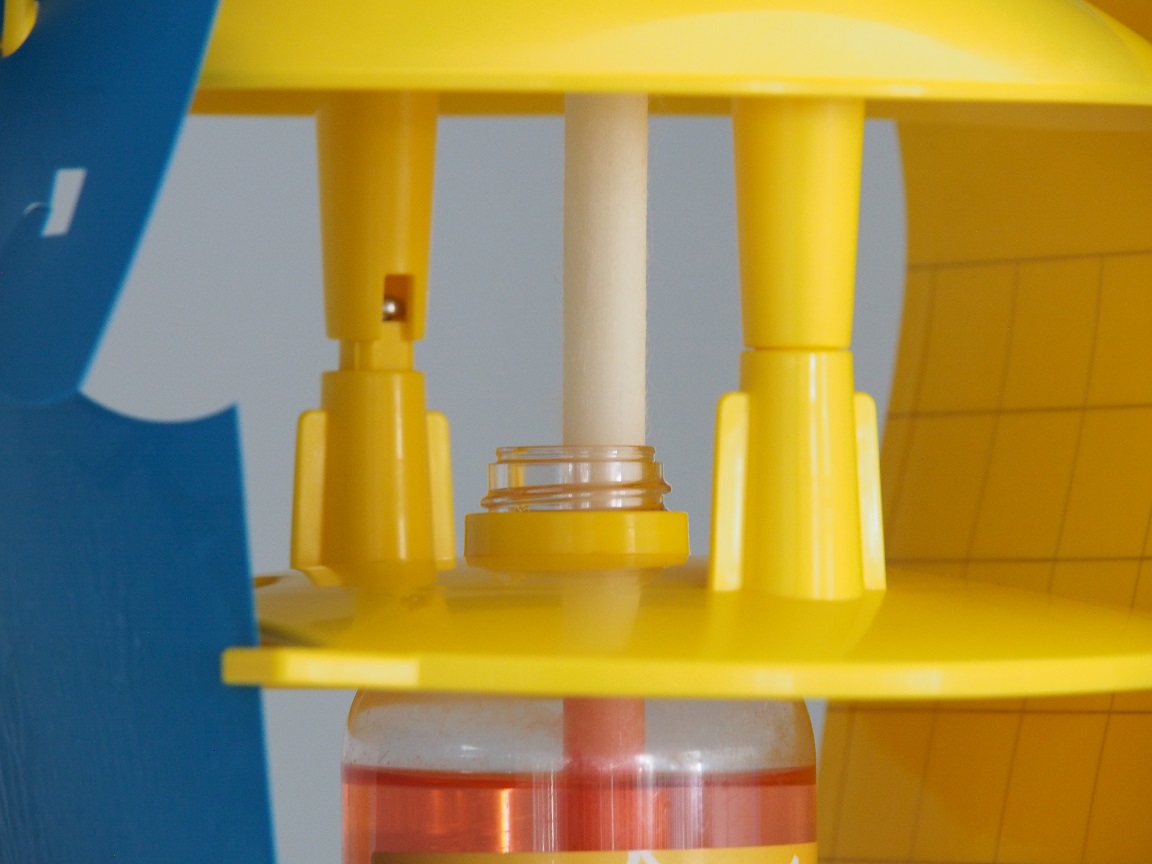

アザミウマ専用の赤色LED防虫灯虫ブロッカー赤

- 赤色LEDがアザミウマの忌避効果を発揮

- 波長660nmは効果対象のアザミウマが多い

- ヒラズハナ、チャノキイロに効果あり!!

- 訪花昆虫と天敵への悪影響なし

-

ヤガ・ヨトウ対策のLED防蛾灯虫ブロッカ―黄

- ヨトウ、夜蛾向けの黄色LED防虫灯

- 半径10-15mが効果範囲

- コンセントがあれば直ぐに使えます!

- 桃園、梨園、シクラメン、露地ナスなどに導入実績あり