菌根菌も根粒菌も病原菌ではなく、土中に存在して植物の根に共生してとても良いことをもたらしてくれるとてもイイヤツです。しかし、共生する植物の種類が違っていたり植物への働きかけが違っていたりと、全く異なる役割をそれぞれ果たしています。

本コラムでは、いままで解りにくかった菌根菌と根粒菌の違いを詳しく説明したいと思います。

菌根菌とは

菌根菌には種類があり、外生菌根菌と内生菌根菌が存在しますので本章で紹介したいと思います。

外生菌根菌

外生菌根菌は簡単にいうとキノコです。マツ科、フタバガキ科、ブナ科などの樹木の根と共生関係を結びキノコを作りますが、アカマツ(マツ科)に生えるマツタケは、実は外生菌根菌だったのです。高級食材なのでなかなか手に入る機会は少ないかもしれませんが、身近といえば身近に菌根菌は存在しています。ちなみにトリュフも外生菌根菌です。

内生菌根菌

内生菌根菌はいくつかの種類に分類されていますが、野菜や果樹の農家さんとの会話に登場する菌根菌は内生菌根菌が専らです。いくつかの種類の内生菌根菌の中から、とりわけかつてはVA菌根菌と呼ばれていたアーバスキュラー菌根菌の話題でほぼ間違いないでしょう。

アーバスキュラー菌根菌は植物根に共生して、植物にリン酸や水分を供給します。そのため植物はリン酸養分を十分に吸収できるようになり生育が促進し、耐乾燥性が高くなるなどの恩恵を受けることができます。また研究ベースでは、果実が大きくなる、土壌病害に強くなるなど頼もしい報告が見受けられます。アーバスキュラー菌根菌は、共生できる植物と共生できない植物を区別しています。ざっくり言うと、アブラナ科、ヒユ科(アカザ科)、タデ科の植物には共生することができませんが、それ以外の殆どの植物には共生できるといわれています。

日本で多く栽培されているキャベツ、ブロッコリー、ハクサイなどのアブラナ科、ホウレンソウなどのヒユ科、ソバなどのタデ科はアーバスキュラー菌根菌が共生できないといわれているので注意が必要です。

この事実はアーバスキュラー菌根菌の4億年前(化石が見つかっています!)からの進化の過程で振り分けが起こったと思われ、偶然ではないかもしれませんが殆どの陸上植物(80%以上の種といわれています)と共生できる結果は私たち農業に関わるものからするととても都合の良いことです。

根粒菌とは

根粒菌はマメ科植物の根に共生して窒素を植物に供給します。共生すると根粒(根瘤)というコブを根に形成するので見た目にもわかりやすい菌です。もし全く根粒菌を知らない人がこのコブを観察したら、きっとなにか悪い病気にでも罹ってしまったと勘違いしてしまうでしょう。根粒菌の特徴は大気の窒素を植物に供給することです。アーバスキュラー菌根菌は土壌中のリン酸を植物に供給しますが、根粒菌は大気中の窒素を供給するため、ある意味いくらでも取り放題の窒素を供給する根粒菌のほうがコストパフォーマンスが良さそうです。最近あまり見なくなりましたが、春になると水田にクローバー(シロツメクサ)やレンゲソウが生い茂っていました。あの光景は自然のものではなく根粒菌による窒素固定を期待して種が撒かれているのです。つまりクローバーとレンゲソウはマメ科植物ということになります。なかなか見ることは少ないかもしれませんが、ヘアリーベッチというマメ科植物は地力の回復だけではなく抑草効果もありとても優秀な緑肥植物です。

この根粒菌に関する研究が進んでおり、根粒菌を利用した温室効果ガス排出削減について「2025年農業技術10大ニュース」に選定されています。みどりの食料システム戦略では、土壌微生物のフル活用を目標としていますが、少しずつ色々な知見が蓄積されていることがわかります。

菌根菌と根粒菌の違い

ここまでで菌根菌と根粒菌の違いがなんとなくわかってきたかと思います。重要なところだけ取り上げてみるならば、「菌根菌はリン酸をアブラナ科、ヒユ科(アカザ科)、タデ科植物以外に供給する」「根粒菌は窒素をマメ科植物に供給する」ということになります。

これだけではあまりにも省略され過ぎているので、本章ではわかりやすく表に纏めたいと思います。

| アーバスキュラー菌根菌 | 根粒菌 | |

|---|---|---|

| 菌の種類 | 糸状菌(カビ) | 細菌(バクテリア) |

| 植物へ供給する栄養分 | リン酸 | 窒素 |

| 菌が受け取る栄養分 | 光合成産物 | 光合成産物 |

| 共生できる植物 | アブラナ科、ヒユ科(アカザ科)、タデ科植物以外 | マメ科 |

| 相性の良い農作物 | イチゴ、トマト、ネギ等の野菜類、イネなど作物、ダイズなどマメ類 | マメ科 |

| 菌の入手方法 | 農家や家庭菜園では菌根菌資材を購入する | マメ科植物の種子を購入して畑に播種する |

| 利用方法 | 土づくり、育苗、定植後 | 緑肥 |

| 利用目的 | 収穫期間中にリン酸供給を促してもらう | 作付け前にN栄養や土壌の改善を促してもらう |

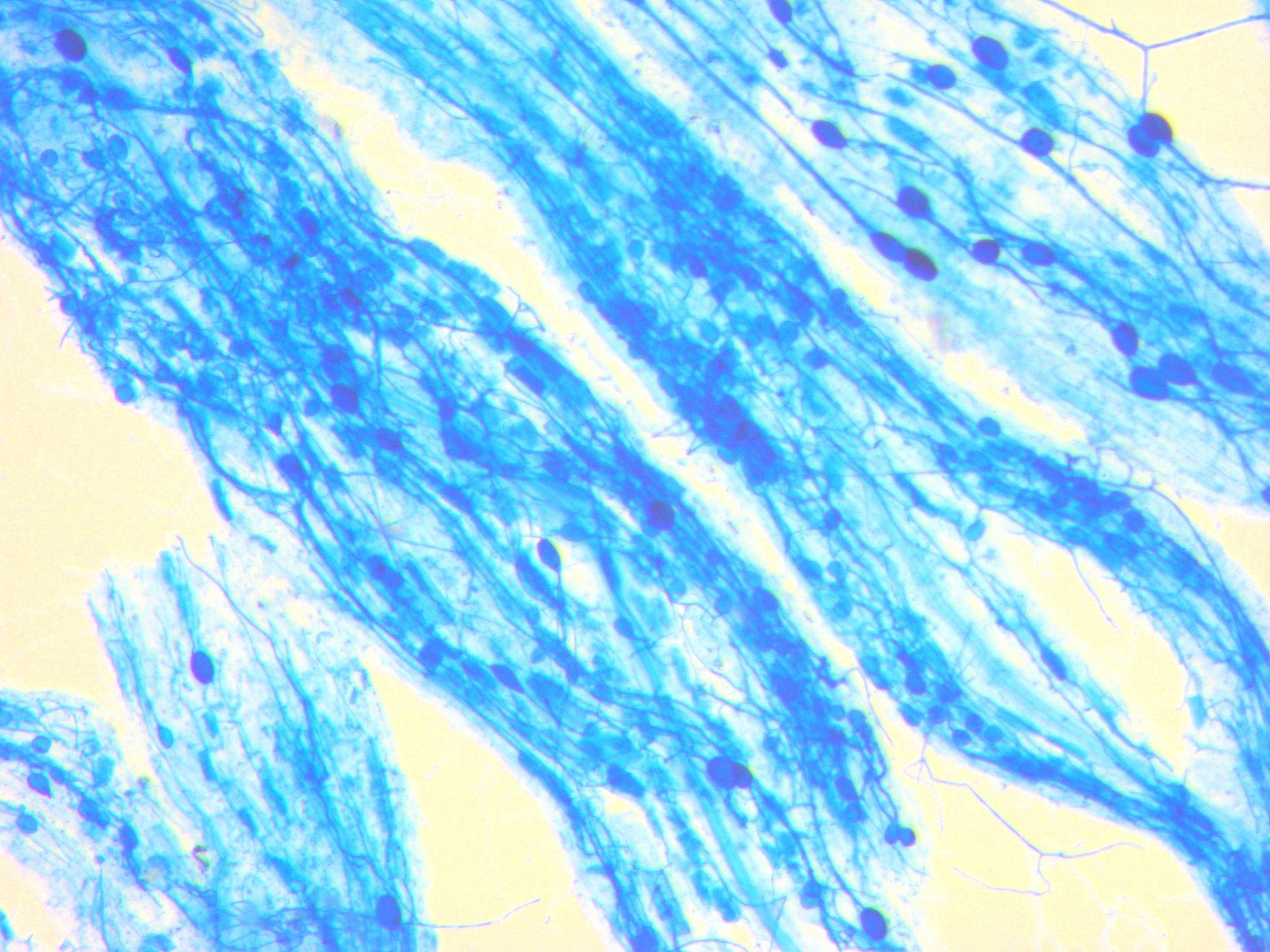

| 見た目 | 根の中に入り込むので特殊な染色をしてから顕微鏡で観察する | 根にコブ(根粒、根瘤)を作り、肉眼で観察する |

菌根菌の使い方

農家や家庭菜園など一般的な菌根菌の入手方法は菌根菌を含有した資材を購入することです。研究機関では自然の土壌から採取、分類して用いることがありますが、研究者でなければこの入手方法は相当に難しいでしょう。

菌根菌はどこの土壌にも存在しているといわれていますが、土着菌根菌として既に存在している菌根菌はしっかり活躍してくれる種類と大した活躍ができない種類がいます。菌根菌資材は大活躍してくれる種類を含有しているので(粗悪品も出回っている様ですが…)、イチかバチか土着菌根菌に頼るよりも確実に植物に恩恵を与えてくれる菌根菌資材を使用しましょう。粗悪品との見分け方ですが、菌種が示されていれば書籍や論文、ネット検索でわかると思います。グロムス属やギガスポラ属などは特に有用なアーバスキュラー菌根菌とされています。

アーバスキュラー菌根菌の共生方法

ここまでで何となく理解できたかもしれませんが、一般的に菌根菌を使用したい場合は資材などを購入して人為的に植物に共生させなければならないということです。ただし、あまり難しいことを言うわけではなく、菌根菌資材を適切に扱えば多くの場合は植物に共生させることができます。

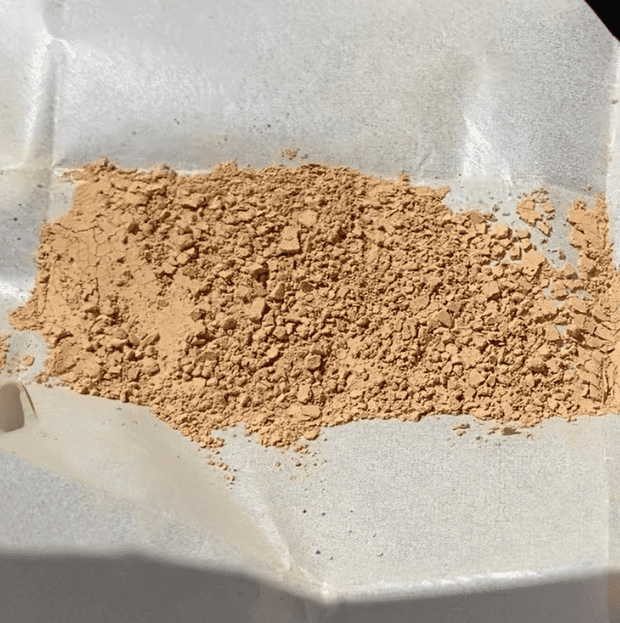

菌根菌資材の種類は大きく2通りに分けられます。「土壌混和タイプ」と「水和タイプ」です。

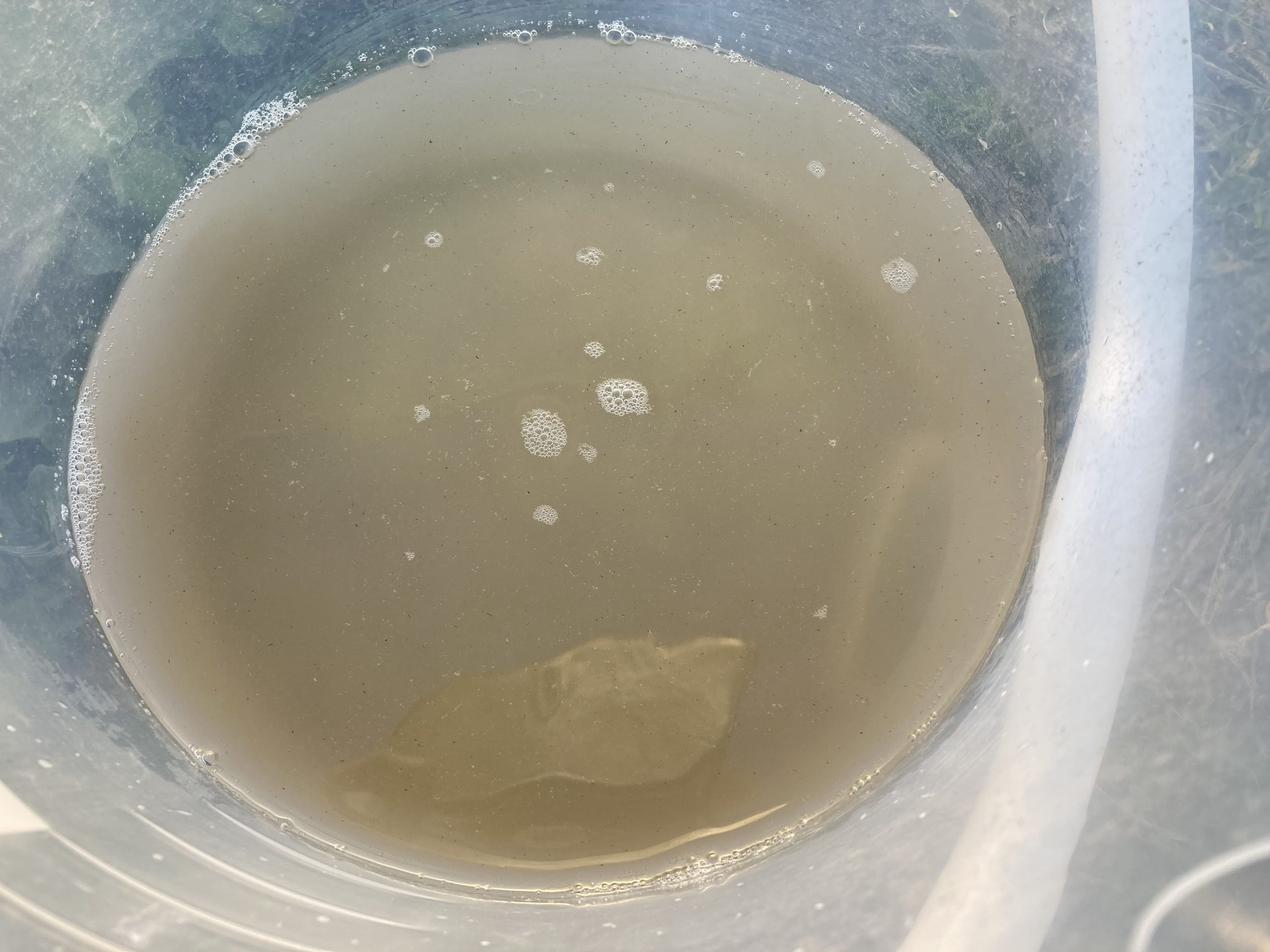

土壌混和タイプは従来タイプの資材で主に土づくりの際に使用します。一方で水和タイプは水で希釈し播種時や育苗中に灌水、浸漬、ドブ漬けをして使用します。それぞれに長所と短所があるので自分の農場や栽培する農作物にあったほうを選択すると良いでしょう。

菌根菌資材における土壌混和タイプと水和タイプの使用に関する目安

| 土壌混和タイプ | 水和タイプ | |

|---|---|---|

| 主な使用のタイミング | 土づくり、定植時 | 播種時、育苗、定植時 |

| 施用方法の例 | ・他の肥料や資材と一緒に混ぜ込んで施用する ・定植時の植穴に入れて根が資材と接触するように移植する。 |

・播種時~発芽後にマットやポットに灌水する。 |

| 胞子発芽温度目安 | 10~35℃ | 10~35℃ |

| 共生確率 | 普通 | 非常に高い |

| 備考① | 伸長する根が資材に遭遇しなければ共生ができないため共生確率が低くなるが、肥料と混ぜて混用するため使用手法としては難しくない。 | 土づくりには不向き。元々水で希釈して使用することが想定されているため扱いにくいことが想定される。 |

| 備考② | 培土に混ぜ込めば使用が簡単であるが、培土に混ぜ込むことが手間。株元に1株1株施用する手法は非常に手間だが共生確率が高まる。 | 希釈水を灌水・浸漬・ドブ漬けすることはマットやポットなど限られた土壌領域に希釈水が行き渡るため共生確率が非常に高い。 |

>>>【コラム】トマトの育苗ポイント|健康で丈夫な苗を作るコツを解説

>>>【コラム】ナスの育苗ポイント|失敗しない苗作りのコツ

菌根菌の増やし方

しばしば、「土壌中の菌根菌を増やしたいのですがどうしたら良いのでしょうか?」と相談を受けることがあります。理屈からいえば、菌根菌は糸状菌なので菌糸を伸ばし増殖のために胞子を作ります(絶対寄生菌)。この胞子は、植物の根が近づくと共生して、増殖のために再び胞子を作ります。つまり、菌根菌の胞子形成と植物根の存在がタイミングよく合致すれば菌根菌が増えていくようなサイクルになります。

しかし、このようにうまく行くことはなかなかできないかもしれません。本コラムでも度々登場する「土着菌根菌」という強力なライバルに打ち勝たなければならないからです。菌根菌資材に含まれる菌根菌は土着菌根菌よりも植物に対して恩恵をもたらすことに上手(うわて)で大活躍することができるのですが、圃場の土壌においては新参者微生物で、環境に適応している土着菌根菌との厳しい戦いに勝利しなければ大活躍も何も始まらないのです。スポーツと同じように考えれば、やっぱりホームチームのほうが有利ですよね。

少し営業的な解説になってしまいますが、一度菌根菌資材を購入してそこから胞子を増やして半永久的に菌根菌を使いまわすことは菌根菌共生において失敗リスクが高くなる原因になるので、菌根菌を使用するたびに販売されている菌根菌資材を購入するほうが遥かにリスクが少なくなります。また土着菌根菌との戦いからもわかるように、外的要因によって共生確率が低くなる前にマットやポットのような隔離培地で菌根菌を共生させるほうが共生確率が高まり、菌根菌農法の成功確率が格段に高くなります。

アーバスキュラー菌根菌資材|キンコンバッキー

キンコンバッキーはセイコーエコロジアが提案する水和タイプのアーバスキュラー菌根菌資材です。2000倍に水で希釈して育苗中に施用すると最も効果的です。定植直前のドブ漬けでも効果が高まるでしょう。およそ1ヵ月で共生が始まり、その後徐々に効果を現わします。菌根菌は農薬に弱い性質をもった微生物で、殺菌剤に関わらず殺虫剤や除草剤にも弱いので農薬の使用には注意が必要です。しかしキンコンバッキーはいくつかの農薬との相性について検討しているための、キンコンバッキー施用前後に農薬を使用する場合はセイコーエコロジアまでお問い合わせください。

まずは菌根菌という名前を覚えましょう

みなさん、菌根菌(きんこんきん)という名前を覚えましたか?根粒菌でもキンコンカンコンでもなく、菌根菌は有用土壌微生物でリン酸を農作物に供給してくれるとてもイイヤツです。根粒菌はマメ科植物に窒素を、菌根菌は多くの植物にリン酸を供給して私たちは収穫物というかたちでこれらの恩恵を受けています。忘れてはいけません。

菌根菌は古来より地球に生息しているカビでその注目は年々増しています。最新の報告で菌根菌の純粋培養技術が開発され、これまでよりも菌根菌資材の供給においては活用の場が増えることが同時に期待されており、多様性を維持する持続可能な農業やリン酸資源枯渇問題の解決に一役買ってくれることが大いに期待されます。

菌根菌の解説は他のコラムでも述べさせて頂いております。本コラムもあわせて、菌根菌の知識や今日の農業を取り巻く様々な状況に菌根菌が大活躍できることを知っていただけたらと思います。

>>>【コラム】アーバスキュラー菌根菌と籾殻燻炭の有効利用について

>>>【コラム】リン酸肥料の効果とは|無駄にしない効果的な使い方

コラム著者

小島 英幹

2012年に日本大学大学院生物資源科学研究科修士課程を修了。その後2年間農家でイチゴ栽培を経験する。

2021年に民間企業数社を経てセイコーステラに入社。コラム執筆、HP作成、農家往訪など多岐に従事。

2016年から現在まで日本大学生物資源科学部の社会人研究員としても活動し、自然環境に配慮した農業の研究に取り組む。研究分野は電解機能水農法など。近年はアーバスキュラー菌根菌とバイオ炭を利用した野菜栽培の研究に着手。

検定、資格は土壌医検定2級、書道師範など。

-

高濃度アーバスキュラー菌根菌資材キンコンバッキー

- 水和・粉衣できるアーバスキュラー菌根菌資材

- 育苗では1000~2000倍希釈水で、直播栽培では粉衣で使用

- リン酸吸収を促進して根域拡大や収量改善をサポート!!

- イネ、ネギ、ダイズ、イチゴなど様々な植物に適用可能

-

バイオ炭(くん炭)製造装置しんちゃん

- 籾殻、竹、そば殻、落花生殻、剪定枝等を炭化できる

- およそ1~2時間程度で約200Lの籾殻から約70L~100Lの籾殻くん炭を作成可能

- バイオ炭を作成可能

- 低コスト・簡単操作

- ポータブル電源で稼働することも可能

-

有機物100%ペレット アミノ酸乾燥菌体肥料アミノエイト

・大手食品工場のタピオカが原料の環境循環型肥料

・窒素とアミノ酸を主体とした遅効性ペレット肥料

・土壌の透水性向上、微生物群発達、食味向上など

・安心の日本製造 -

プロフェッショナル仕様の高濃度腐植酸ペレット堆肥腐植マスター

・セイコーエコロジアのオリジナル商品

・腐植酸、NPK、微量要素、アミノ酸、放線菌を含有

・リン酸吸収、微生物群発達、根群発達、品質・食味向上

・安心の日本原料、日本製造

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)