この記事では、ビニールハウス育苗の基本から具体的な育苗方法、ハウス環境管理のポイント、さらにコストや労力を抑える工夫まで、実践に役立つ情報を幅広く解説します。初心者でも理解しやすく、かつ長く取り組む農家にとっても活かせるノウハウを網羅しています。読み進めることで、ビニールハウス育苗をより効率的かつ安心して行うための指針が得られるでしょう。

ビニールハウス育苗を成功させるためには、基礎知識の習得に加え、地域の気候条件や規模、それぞれの農作業スタイルに応じた柔軟な対応が求められます。育苗段階での失敗やトラブルは、収穫量や品質に直結するため、事前にしっかりと準備をしてリスクを最小限に抑えましょう。ここでは、そのような点を踏まえて多角的に情報を整理し、スムーズな稲作のスタートを目指すためのサポートとしてお役立ていただければ幸いです。

ビニールハウス育苗とは?稲作における育苗の重要性

まずはビニールハウスでの育苗目的と、稲作全体における育苗の重要性を確認しましょう。

ビニールハウス育苗とは、苗箱に播種した種もみをハウス内で集中的に管理し、一定の温度と湿度を保ちながら健苗を育てる手法です。これにより、露地育苗よりも早い時期から種もみを発芽させ、苗の生育を安定させることができます。特に気候の変動が読みにくい近年では、ハウス内での温度調節が容易な点が大きな利点となります。

稲作において苗づくりは、苗半作(なえはんさく)とも呼ばれるように、最終的な収量や品質を左右する重要なステップです。生育初期にしっかりと根を張り、丈夫な茎を育てることで、病害虫や倒伏のリスクを抑えた栽培が可能になります。ビニールハウスを活用すれば、外気温に左右されずに必要な育苗環境を整えられるため、確実に健苗を育成しやすくなるのです。

さらに育苗期間が短縮できるため、稲作全体の作業効率が向上するメリットもあります。苗の生育に合わせたスケジュールを組みやすくなるほか、適期に田植えを行いやすくなり、結果的に収量増加や品質向上にもつながるでしょう。こうした意味で、ビニールハウス育苗は効率的かつ安定した稲作を実現する柱の一つと言えます。

田植え前に苗を育てる理由

田植え前に苗を育てるのは、稲の成長初期に必要な温度や水分を確保し、苗にストレスを与えないよう管理するためです。気温の低い時期でもビニールハウス内ならば安定した環境を保ちやすく、発芽ムラや初期生育不良を抑える効果があります。こうして健苗を育てておけば、本田への移植後に根付きがスムーズになり、病害虫にも強い稲を育成しやすくなるのです。

育苗準備:種もみの選別から発芽までの流れ

健苗を育てるためには、種もみの選別から適切な発芽管理までの準備が欠かせません。

ビニールハウス育苗を始める前に欠かせないのが、種もみの選別と発芽準備です。稲の生育は発芽初期の環境によって大きく左右されるため、ここでの管理が後の苗づくりの成否を大きく左右します。正しい手順を踏むことで、苗立ちの揃った強い苗を育てられる土台が整うのです。

種もみの選別には、塩水選や温湯消毒といった工程を組み合わせるケースが多く見られます。特に病原菌の除去や発芽率の向上を狙うための処理は、多かれ少なかれ時間や手間を要する反面、後の作業を大幅に軽減するメリットがあります。しっかりした準備ほど、育苗全体の安定度を高められます。

また、近年では催芽機の活用も一般化し、発芽管理の精度が格段に向上しました。温度と水分のコントロールが容易で、均一な発芽を実現しやすくなるため、作業時間の短縮だけでなく苗の品質向上にも大きく貢献しています。次の小見出しでは、これら具体的な工程や注意点を詳しく見ていきましょう。

塩水選や温湯消毒の目的

塩水選は比重の軽い未熟種もみを除去し、発芽力の高い種もみだけを選り分ける作業です。養分の少ない種もみを取り除くことで、発芽時にムラが生じにくくなり、育苗全体の品質を向上させる効果があります。同様に、温湯消毒も種もみに潜む病原菌を抑制する目的があり、60度前後のお湯におよそ10分浸すことで農薬と同じ消毒効果を得ることが一般的です。

これらの工程を丁寧に行うことで、病害虫リスクを低減するとともに、苗の健全な成長につなげることができます。特にカビなどの微生物が繁殖しやすい環境においては、初期段階で徹底した予防策を講じることが重要です。塩水選や温湯消毒は、稲作の基礎をしっかり固めるうえで欠かせないプロセスと言えるでしょう。

手間を惜しむと、後々に病気の発生や苗立ち不良などの形で大きな影響が出る可能性があります。初心者ほどこの工程を軽視しがちですが、ベテラン農家ほど欠かさず実践し、高品質な苗を育てています。確実な健苗育成を目指すならば、時間と手間をかけてでも丁寧に行うことがおすすめです。

催芽機の導入と注意点

催芽機を導入する最大の利点は、温度と水分を自動で制御できるため、安定した発芽環境を整えられる点です。13度程度の低温から徐々に温度を上げ、32度付近まで段階的に管理することで、発芽率を高く維持しながらムラを最小限に抑えられます。一般的な家庭用設備では難しい正確な調整が可能となり、苗の品質向上が期待できます。

一方で、導入費用や電気代などのランニングコストも考慮する必要があります。機械内部の水分管理を怠ると、過剰な湿度によるカビ発生や、逆に水不足による種もみの乾燥トラブルを招きかねません。こまめな点検とメンテナンスを行い、発芽機能が常に最適に働くようチェックしましょう。

また、一定期間を超えて加温しすぎると、発芽後の根や芽が過度に伸びてしまうリスクがあります。適切な時期にハウス内育苗へと移行し、温度と光量のバランスを整えてあげることが大切です。こうした細部の配慮を続けることで、催芽機を最大限に活用しながら高品質の苗を安定的に生産できるようになるでしょう。

ビニールハウスを建てる際の設計・施工のポイント

ハウスの設計・施工は、育苗環境を安定させるうえで重要な要素です。

ビニールハウスの設計や施工において、まず検討すべきはハウスの大きさや形状です。育苗に必要な苗箱の数や作業スペースを確保するため、将来的な拡張や機具の導入も視野に入れながら計画しましょう。長年使用する設備だけに、初期段階の設計が後々の使い勝手を大きく左右します。

建設資材は耐久性と断熱性を考慮して選ぶ必要があります。鉄骨パイプを使用する場合はサビ対策を、ビニール資材には遮熱性能や防滴性能も重視するなど、全体のバランスを考慮することが大切です。施工の精度が甘いと、天井からの水滴が苗箱に落ちてしまうなどのトラブルを引き起こす原因になるため、丁寧な仕上げが求められます。

また、将来的なメンテナンス性も無視できません。補修が容易な構造にしておくことで、ビニールの張り替えやパイプの修理がスムーズに行えるようになります。長期的なコストパフォーマンスを意識しながら、必要なスペックを見極めた設計と施工を行うことが重要です。

場所選びと地面の水平化

ビニールハウスを建てる場所は、水はけと日当たり、そして作業動線を考慮して選びます。苗に必要な水分管理がしやすいように排水性能が高い土地を選ぶとともに、資材の搬入や苗の運搬、定期的なメンテナンスの動線も確保しましょう。周囲の風の流れなど気候条件もできる限り調べておくと、ハウス内環境を安定させやすくなります。

地面の水平化は、苗箱を均一に並べるうえで欠かせない作業です。傾斜や凹凸があると水溜まりや乾燥ムラが発生しやすく、育苗の均一性が損なわれる原因となります。丁寧な整地は時間と労力がかかりますが、その後の管理を驚くほどスムーズにする大切な工程です。

整地後は再度水準器などで確認し、必要に応じて細かく微調整を行います。ハウス全体の高さに差異があると、ビニールの張り方に無理が生じ、水滴の落下や隙間からの冷気侵入が起きやすくなります。結果的に苗の健全な成長を阻害するリスクが高まるため、施工段階でしっかりと手を加えておきましょう。

気密性を高める設計と隙間対策

気密性の高いビニールハウスは、内部の温度や湿度を安定させるために極めて重要です。特に夜間や冷気が入りやすい季節には、隙間からの冷たい風が苗の生育に悪影響を及ぼします。ハウスの骨組みとビニールの間に生じるわずかな隙間も、厳密に塞ぐ意識を持ちましょう。

扉や換気口の部分は、外気と直接やり取りする箇所のため、最も冷気の侵入経路になりがちです。柔軟な素材のテープやシートを利用して徹底的に目張りを行い、点検も定期的にする必要があります。また、換気時の開閉を素早く行うなど、実際の運用面でも工夫を凝らすことがポイントです。

気密性がしっかり確保されれば、内部の温度管理が容易になり、燃料消費や電力などのコスト削減にもつながります。安定した環境で苗を育てることができるため、育苗期間が短縮し、より高品質な苗を生産しやすくなります。地道な対策が大きな成果を生む例の一つと言えるでしょう。

育苗方法の種類:平床育苗・プール育苗など

育苗にはさまざまな方式が存在し、それぞれに特徴とメリット、デメリットがあります。

稲作における育苗方法は、大きく分けて平床育苗とプール育苗の二つが主流です。どちらもビニールハウス内を活用しますが、水管理や温度管理の仕方が異なり、それぞれに適した条件があります。地域の気候や設備環境、予算によって選択が変わるため、自身の状況に合わせて最適な方法を検討しましょう。

平床育苗は、水を浅く張った床の上に苗箱を並べ、直接苗箱に給水させる方式です。一方、プール育苗は、苗箱を水に浮かべて育てるため、水深や温度のコントロールが比較的簡単とされています。いずれの方法も、水温が下がりすぎないように保温対策を行うことがポイントです。

また、どちらの方法を採用するにしても、苗の状態をこまめに観察し、必要に応じて床やプールの水量を調整する柔軟性が求められます。ビニールハウス内での育苗だからといって、放任してしまうと苗の生育ムラや病気発生の原因になります。定期的な見回りや温度・湿度の管理が欠かせないのは、どの育苗法でも共通の課題です。

平床育苗法のメリット・デメリット

平床育苗法は、床面に直接苗箱を並べるシンプルな方法で、初期コストが比較的低いのがメリットです。水管理は多少手間がかかりますが、一度覚えてしまえば大きな機械設備を必要とせず誰でも取り組みやすいという利点があります。特に小規模農家やこれから育苗を始める方には導入のハードルが低いでしょう。

しかし、手作業による水やりの頻度が増えるため、労力はそれなりにかかります。ハウス内全体の温度と床温のバランスが崩れると、苗の発育に偏りが出るリスクもあります。均一な温度管理のために、床に保温シートを敷いたり、水温をモニタリングしたりといった工夫が不可欠です。

また、少しでも段差があると水が均等に行き渡らず、育苗ムラが生じやすくなります。地面を水平に整地することの重要性がここでも強く求められるのです。小まめなチェックと補修を続けることで、平床育苗のデメリットを最小限に抑えられるでしょう。

プール育苗法のメリット・デメリット

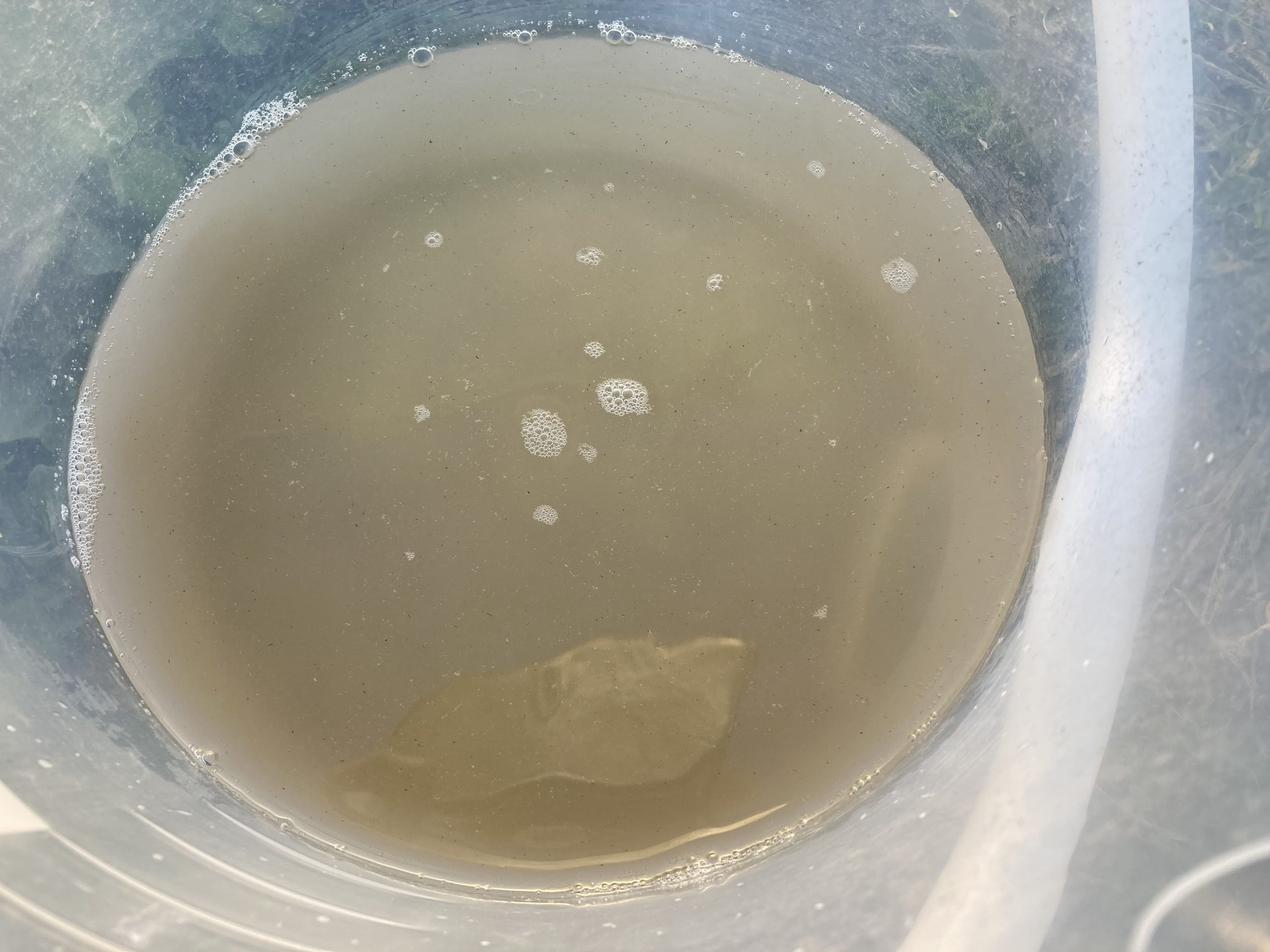

プール育苗法の最大の特徴は、水管理が比較的容易である点にあります。苗箱を浅いプールに浮かべる構造のため、苗箱への給水が安定し、乾燥による苗のストレスを軽減できます。ビニールハウス内の温度とも相まって、水温をコントロールしやすく、適切な成長環境を保ちやすいのがメリットです。

一方、プール用の資材やビニールシート、場合によっては給排水システムを整えるための初期投資が必要です。資金面と設置スペースの確保がハードルとなるケースもあります。また、水を張った状態での作業は移動に気を使うことも多く、日常的なメンテナンスが不可欠です。

さらに、プールの水質を定期的にチェックしないと藻や雑菌が繁殖し、苗に悪影響を及ぼす可能性があります。換水や水質管理に手間がかかるものの、正しく運用すれば安定した育苗が期待できる方法です。コストと労力のバランスをよく検討して導入を決めることが大切になります。

育苗方法を選ぶ際のポイント

育苗方法を検討する上でまず考慮すべきは、地域の気候条件とハウスの設備容量です。例えば、冷涼地では保温対策をしっかり行えるプール育苗が向いている場合が多く、温暖地であれば平床育苗でも比較的安定した環境を保ちやすいでしょう。いずれにしても、ハウスの断熱性や燃料・電力のコストを見据えて検討することが重要です。

作業効率も大きな判断材料となります。プール育苗は水管理の手間が軽減される一方で、資材の設置やメンテナンスに時間がかかる場合があります。逆に平床育苗は機械設備が少なく済む反面、頻繁な水やりが必要となるなど、それぞれに労力を費やすポイントが異なるのです。

最終的には、投資可能な予算と作業スタイル、そしてどれだけ労力をかけられるかというバランスが決め手となります。周囲の経験者や専門家の意見を参考にしながら、試験的に小規模で始めてみるのも一つの方法です。最適な育苗方法を見極めることが、ビニールハウス育苗を成功させるための第一歩と言えます。

育苗ハウスの環境管理:温度・湿度・換気の徹底

ハウス内の温度や湿度を適切に管理し、苗が元気に育つ環境を保ちましょう。

ビニールハウスで育苗を行う際、最も重要な管理項目の一つが温度調節です。適切な保温が維持できないと発芽や成長が遅れるだけでなく、病気の原因にもなりかねません。複数の温度計を設置し、ハウス内の場所による温度差や外気温との関係をこまめにチェックすることが基本となります。

湿度管理もまた重要で、過度な乾燥は苗の生育を阻害し、逆に高湿度は病原菌の繁殖を促してしまいます。定期的な換気を行いながら、必要に応じて保湿シートや加湿装置を活用するなど、状況に合わせた工夫が必要です。生育初期は特に湿度が高めの方が安定しやすいため、実際の苗の状態を見極めながら調整しましょう。

これらの要素は相互に影響を与え合うため、一つだけを重視すればうまくいくとは限りません。温度を下げるための換気が湿度を大きく下げてしまうこともあれば、保温を重視しすぎて風通しが悪くなるケースもあります。常に苗の生育状態やハウス内の環境データを参照し、バランス良く管理していく姿勢が大切です。

地温計・温度計の正しい設置方法

地温計や温度計を設置する際は、苗が実際に置かれる高さ、床面に近い位置、被覆資材の中など、複数のポイントを設定するのが望ましいです。ハウスの中央と端、あるいは入口付近の温度が異なることは珍しくありません。こうした差異を把握しておくことで、より適切な保温や換気のタイミングを導き出せます。

また、温度計の計測部に直射日光が当たってしまうと、適切な温度を測ることができません。日陰になる場所または、計測部に傘をつけて直射日光が当たらないように工夫しましょう。定期的なキャリブレーション(調整)も見落とせないポイントです。温度計同士で表示が大きく異なる場合は、測定機器の誤差が考えられるので、信頼できる基準温度計などを用いてチェックすると良いでしょう。正確な温度データをもとに管理してこそ、ビニールハウス育苗の効果を最大限まで引き出せるのです。

ビニール被覆資材の選び方と活用

ビニールハウスの被覆資材には、一般的なポリエチレンフィルムや耐候性に優れた特殊フィルムなど、さまざまな種類があります。保温性や透明度、耐久性が異なるため、目的や予算に応じて選択しましょう。耐久性の高い資材を使えば張り替え回数を減らせますが、初期コストが高めになる傾向もあります。

また、防滴加工が施されたものを選ぶと、ハウス内で発生する結露が苗箱に落ちるのを防ぎやすくなります。水滴が直接苗に落ちると病気の原因となったり、苗が倒伏しやすくなったりするリスクが高まります。被覆資材の防滴性能をチェックし、自分の栽培環境に適したものを導入することが重要です。

さらに、ハウス内の温度を保ちつつ紫外線を適度に通す特殊フィルムも市販されています。苗の成長に必要な光量を確保しながら、過度な熱上昇を防ぐことで、省エネにつなげる効果も期待できるでしょう。被覆資材の機能を最大限に引き出すために、定期的な張り替えや点検を怠らないようにすることが大切です。

効果的な換気と風対策

ビニールハウス内で効果的な換気を行うには、温度や湿度の上昇を感じたタイミングで素早く空気を入れ替えることが大切です。天窓やサイドの開閉部を活用して自然換気を行い、場合によっては換気扇や送風機も検討しましょう。温度管理と合わせて、風通しをよくすることで病気を予防し、苗の茎を丈夫に育てることができます。

ただし、強風による苗の倒伏やハウス自体の破損を防ぐためには、風の影響を考慮した設計が必要です。特に春先に起こりやすい突風や台風シーズンには事前に補強を行い、被害を最小限に抑えましょう。ハウスの扉や換気口を一気に開けると風が集中してしまうため、段階的に開閉するなど工夫が求められます。

風対策には、ハウス周囲の防風ネットや防風林の活用も有効です。周囲の地形や風の通り道をよく把握し、最小限のエネルギーで安定的な換気が行えるように配置を検討してみましょう。上手に風を使うことで、苗の生育環境を最適化し、健苗づくりに大きく貢献できます。

関連コラム:

・ビニールハウスの換気窓の役割と種類

・ビニールハウスの換気方法|作物に最適な環境を目指して

・ビニールハウスの台風・強風対策|換気扇を活用してハウスを守ろう

鳥獣害対策の基本:ハウスと苗を守る方法

ビニールハウスや苗は鳥獣による被害を受けやすいため、早めの対策が重要です。

鳥や小動物は、発芽直後の柔らかい苗を好んで食害することが多く、育苗中に大きな被害を及ぼす可能性があります。ビニールハウスであっても隙間や出入口から侵入されるリスクはゼロではありません。したがって、物理的に遮断するネットやシートの設置が最初の対策として効果的です。

また、ハウスの周辺環境に餌となるものや巣作りできる場所をできるだけ減らすことも重要です。不要な雑草を刈り取ったり、廃材や足場が散らかった空間を整理したりすることで、鳥獣が寄りつきにくい環境を作れます。忌避剤や超音波装置を活用する手段もありますが、効果は環境や対象動物によって差があるため、併用が望ましいでしょう。

一度被害を受けた鳥獣は学習し、再度やってくる場合が多いため、早めの段階で対策を徹底することが肝要です。小さな被害だからと放置してしまうと、徐々に規模が拡大し、本格的な損失につながりかねません。ビニールハウスと苗を守るためには、問題が起こる前の予防措置が何よりも効果的です。

被害事例と防除対策の具体例

典型的な被害事例としては、ハウス内にスズメやヒヨドリが侵入して苗をついばんでしまうケースが挙げられます。飛来ルートとなりやすい入口付近に防鳥ネットを設置するのはもちろん、屋根部分や換気口の小さな隙間も見落とさずに塞ぎましょう。ハウス内部には、人の目が届きにくい盲点が存在するため定期的な点検が不可欠です。

ネズミやモグラなどの小動物による被害も注意が必要です。支柱の根元やビニール下を掘り進まれ、苗を根元からかじられるケースがあります。地面近くの隙間には金網や専用シートを使用し、被害が深刻な場合は捕獲器も検討するなど、多角的に対策を講じることが望まれます。

防除対策は一度設置して終わりではなく、定期的にメンテナンスが必要です。ネットが破れていないか、罠や捕獲器が正常に動作しているかをこまめに確認しましょう。被害がなくても油断せず、常に対策をアップデートしていく姿勢が、長期的に安定した育苗を支える鍵となります。

関連コラム:

・畑の鳥害対策について|鳥害の実態や鳥害対策方法を解説

・ネズミこないで!畑の被害と対策について解説

・モグラこないで!畑におけるモグラ被害と対策

・モグラの駆除方法と対策を徹底解説!庭や畑を守る効果的な撃退方法とは

田植えまでの流れ:健苗を育ててスムーズな移植へ

育苗後は、苗を問題なく移植できるよう事前準備とスケジュール管理が必要です。

健苗が揃ったら、いよいよ田植えの準備段階へと移行します。苗を移植するタイミングは、苗の状態(葉数(葉齢)、葉の色と厚さ、葉の硬さ、徒長具合など)、育苗日数、気候などを目安に決定し、適期を逃さないことが重要です。適期に植えることで、苗の活着が良くなり、後の生育ステージで発育が安定します。

ハウス内で育てられた苗は外気に触れる機会が少ないため、移植前に少しずつ外気温に慣らす「慣らし作業(硬化作業)」が有効です。急激な環境変化は苗にストレスを与え、根傷みや病気の発生率が高まります。徐々にハウスのカーテンを開ける時間を増やしたり、日中の換気時間を徐々に長くするなどして、本田(ほんでん)と同じ気候条件に近づけていきましょう。

並行して、田起こしや代かきなどの圃場準備も進めます。土づくりや水管理のタイミングと苗の育ち具合をリンクさせることで、スムーズに田植えへ移行できるのです。計画的にスケジュールを組み、必要な資材や機械の整備を含めて万全の態勢を整えておきましょう。

ハウスから水田への苗の運搬

苗の運搬は、育苗した苗を損傷させずに田んぼに届ける大切な作業です。特に、発芽直後やまだ茎が柔らかい段階の苗は衝撃に弱いため、振動を最小限に抑える工夫が求められます。車両を使う場合は、苗箱が安定するように荷台を平らに整え、急ブレーキや急発進を避けましょう。

運搬中の苗が乾燥するのを防ぐには、必要に応じてビニールやシートで覆うなどの方法を取り入れます。気温が高い日は特に苗が蒸れないよう通気を確保し、逆に風が強い日には過乾燥を防ぐため適度に遮風する対策が必要です。温度や湿度の変化が激しい移動環境でも、苗の状態を意識することが欠かせません。

また、運搬後すぐに田植え作業を開始する場合は、田んぼ近くに一時的な仮置き場を準備しておきます。苗箱を雑に積み重ねると苗同士が擦れ合って傷む原因になるため、慎重に扱いましょう。丁寧な運搬はその後の植え付け作業と健苗の活着率を大きく左右します。

田起こし・田こなしとのタイミング調整

田起こしや荒代かき(あらじろかき)などの作業スケジュールは、苗の生育速度や移植適期に合わせて計画します。発芽から何日目ごろに田植えを行いたいのか逆算し、育苗期間と圃場準備の行程をシームレスに繋げることがポイントです。適切な段取りを組むことで、作業効率と苗の定着率が格段に上がります。

特に、水田の水管理と育苗のスケジュールは密接に関連しています。稲がスムーズに根を下ろすためには、田面が適度に湿った状態で植え付ける必要があります。育苗が完了するタイミングに合わせて田を仕上げられるよう、日程を細かく調整しましょう。

天候不順や機械トラブルなど、予測不能な要素に備えて余裕をもった計画を立てるのも重要です。田んぼの仕上げが遅れれば、苗がハウス内で過密状態になり病気のリスクも高まります。定期的に天気予報や苗の生育状況を確認しながら、臨機応変に対応できる体制を整えておきましょう。

ビニールハウス育苗にかかるコストと労力を抑える工夫

設備投資や作業コストを抑えながら、効率的に育苗を行うためのポイントを紹介します。

ビニールハウス育苗には、ハウスの建設費や維持管理費、さらに温度管理にかかる燃料や電気代など、多様なコストが発生します。これらを抑えるためには、まずは必要な機能と不要な機能を仕分けし、資材選びも含めた最適化を図る方法が効果的です。初期投資を下げることで、運転資金の負担を軽減し、安定した稲作経営につなげられます。

労力面では、自動化できる工程は積極的に機械化するのが望ましいです。自動播種機や自動給水システム、温度センサーを活用した自動制御などを導入すれば、大幅な省力化が見込めます。人の手が必要な部分と機械を利用できる部分を明確に分けることで、作業効率を高めながら人件費を抑えることが可能です。

また、共同施設や農協の育苗センターを活用することで、コストを分担し負担を軽減する方法もあります。複数の農家が協力して設備を共用すれば、維持管理にかかる時間と経済的負担が大きく低減されます。地域特性や生産規模に合わせ辛抱強く工夫を重ねることで、ビニールハウス育苗をより持続可能な形で運営できるでしょう。

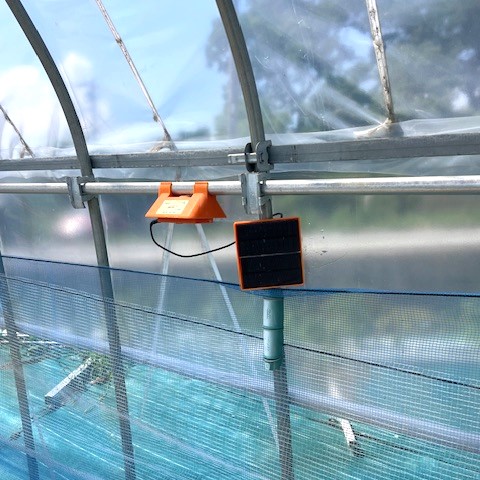

ビニールハウス育苗に役立つ換気扇|空動扇/空動扇SOLAR

空動扇/空動扇SOLARはビニールハウスの上部に設置する換気扇です。温度調節ネジを設定温度に調整すると、形状記憶合金が伸び縮みして換気弁が開き、ハウス内上部の暑い空気をハウス外部へ排出します。一度設定すると設定温度で自動で換気してくれますので、面倒な操作や手間がかかりません。普段行っている側窓や妻窓などの開け閉めの労力から解放されたり、自宅から育苗場所までの距離があってなかなか急に換気に向かうことができない時など、換気の省力化や苗を高温から守ります。設置目安は空動扇が10坪あたりに1台、空動扇SOLARが15坪あたりに1台です。ビニールハウスに後付けできますので、すでにビニールハウスをお持ちの生産者さんでも簡単に設置することができます。電気を使わないため、電源のない圃場に設置可能でランニングコストもかかりません。導入を検討してみてはいかがでしょうか。

健やかな苗づくりを支える菌根菌資材|キンコンバッキー

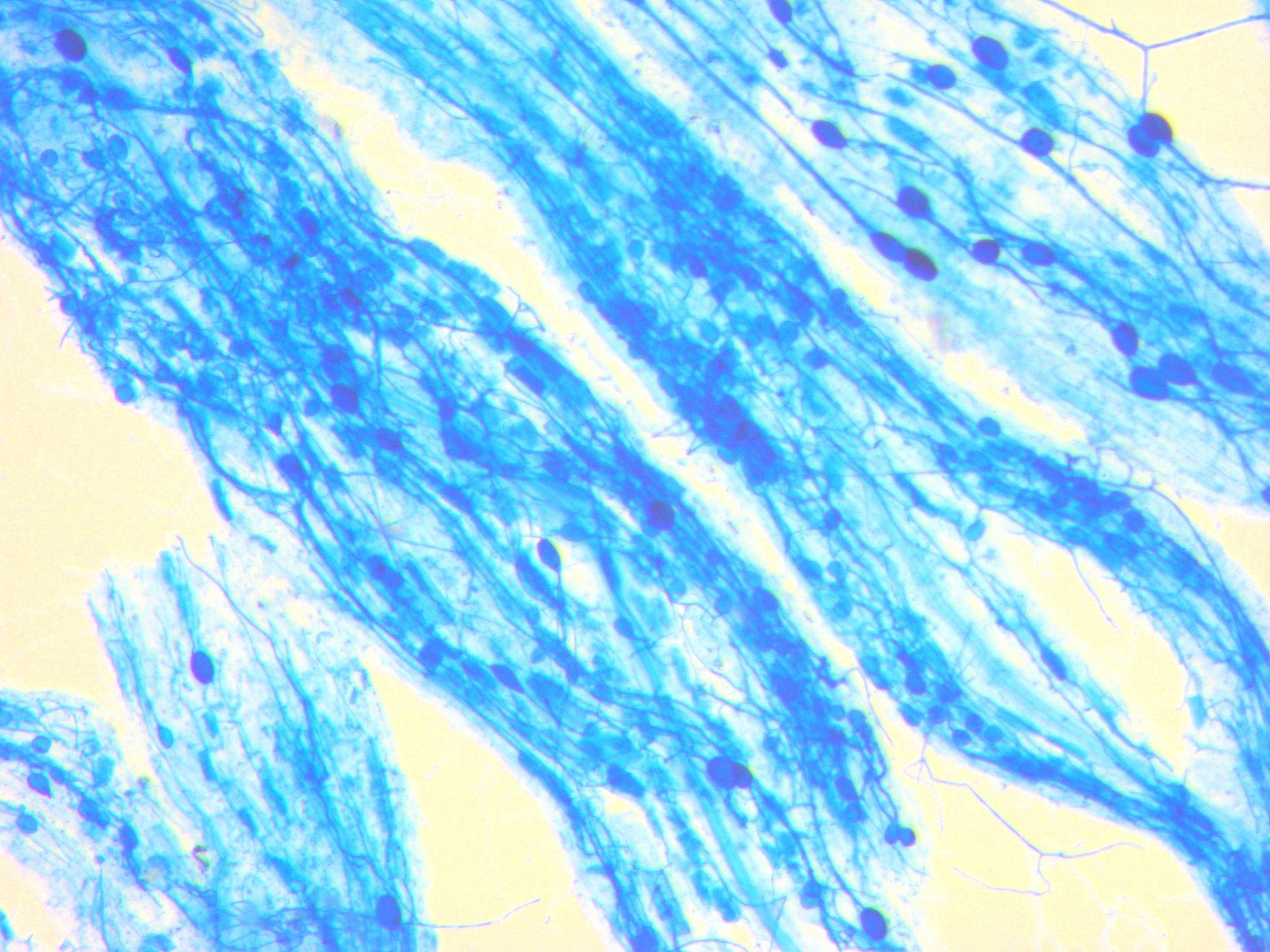

育苗期の環境づくりに取り入れたいのが、高濃度アーバスキュラー菌根菌資材キンコンバッキーです。アーバスキュラー菌根菌は植物の根に共生し、土壌中のリン酸を植物へ効率よく供給させる働きを持っています。さらに、耐乾燥性の向上にも寄与することが知られており、水分ストレスを受けやすい育苗期でも苗の生育を安定させる効果が期待できます。共生がうまく進めば、定植後はリン酸過多でない圃場ほど菌の活動が活発になり、減肥栽培との相性も良好です。肥料コストを抑えながら健全な生育を目指したい栽培に有効な資材といえるでしょう。

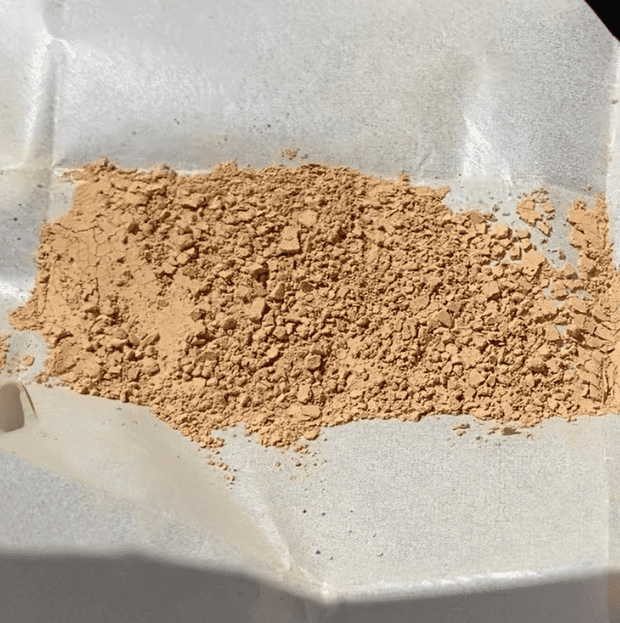

ネズミやモグラ等の害獣対策に役立つ装置|畑の番人

畑の番人は15秒に1回パイプを叩く機能があり、金属音の振動を発生させることで聴覚や触覚が優れたネズミやモグラ等を忌避する効果が期待できます。ソーラーパネルで駆動するため配線が不要でランニングコストがかかりません。スイッチ一つだけなので面倒な設定も不要です。設置目安は40~50坪あたりに1台です。例えば間口3間×奥行25mハウスの場合は40坪となりますので1台の設置となります。ネズミやモグラの被害にお困りの方はいかがでしょうか。

まとめ・総括

ビニールハウス育苗で成功するための基本とポイントを改めて整理し、今後の取り組みに活かしましょう。

ビニールハウス育苗は、稲作のスタートダッシュを決定づける重要な工程です。種もみの選別や温湯消毒といった初期作業から、ビニールハウス内の気密性確保や適切な温湿度管理まで、多角的な要素が関わります。これらを丁寧に行い、健苗を育てることで、その後の田植え作業や収量、品質に明確な違いが現れます。

また、プール育苗や平床育苗などの方式選択、鳥獣害対策や擬似的な屋外環境への馴化など、実際の運用では判断に迷う場面も多いでしょう。そんなときは実績や専門家の助言に耳を傾け、試験的な導入を行いながら自分に合った方法を模索する姿勢が大切です。何より、継続的に学び改善を重ねることが、安定した成果につながります。

最終的には、ビニールハウス育苗を通じて健全な苗を育成し、スムーズな田植えへとつなげることが目標です。しっかりと準備と計画を立て、本田での栽培を有利に進められるように努めましょう。地道な管理と創意工夫が、豊かな収穫をもたらしてくれるはずです。

関連コラム:水稲育苗とは?苗の種類や育苗の手順を解説

コラム著者

満岡 雄

玉川大学農学部を卒業。セイコーエコロジアの技術営業として活動中。全国の生産者の皆様から日々勉強させていただき農作業に役立つ資材&情報&コラムを発信しています。XとInstagramで最新情報を投稿していますのでぜひ御覧ください。

◆X

https://twitter.com/SEIKO_ECOLOGIA

◆Instagram

https://www.instagram.com/seiko_ecologia

-

電力不要のビニールハウス専用換気扇空動扇/空動扇SOLAR

- ビニールハウス専用の自然風を利用した換気扇

- 暑さ対策:ハウス上部の熱だまりを排気

- 病害予防:ハウスの湿気を排出

- 電気は一切不要

- もっと効率的に排熱したい方には空動扇SOLAR

-

高濃度アーバスキュラー菌根菌資材キンコンバッキー

- 水和・粉衣できるアーバスキュラー菌根菌資材

- 育苗では1000~2000倍希釈水で、直播栽培では粉衣で使用

- リン酸吸収を促進して根域拡大や収量改善をサポート!!

- イネ、ネギ、ダイズ、イチゴなど様々な植物に適用可能

-

モグラ撃退器畑の番人

- 金属音と振動でモグラ・ネズミ・アライグマ・ハクビシンなどの害獣から畑を守る

- 間欠的な音や振動が害獣を慣れさせない

- 電源いらずの簡単設置

- 音で威嚇し盗難を防止

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)