モモ(桃)の基礎知識

モモ(学名:Amygdalus persica L.)はバラ科サクラ属の落葉小高木です。3月下旬~4月はじめにかけて綺麗なピンク色の花を咲かせ、6月~9月に果実を収穫します。原産地は中国といわれており、日本では弥生時代の遺跡からモモの種が発見されています。古くは開花した花を観賞する目的として栽培され、食用として普及したのは明治時代以降といわれています。1899年に日本のモモの元祖といわれる白桃を岡山県の大久保重五郎氏が発見し、あかつき・白鳳・川中島白桃などの品種が改良されて登場してきました。1900年代までの主要な産地は岡山県といった西日本が中心でしたが、農林水産省より発表されている最新の令和2年度のモモの収穫量の統計データによると山梨県(31%)福島県(23%)長野県(23%)の3県で全国の7割強を占めています。

参考:令和2年産もも、すももの結果樹面積、収穫量及び出荷量

モモ(桃)の品種

モモは生食用としてはおおよそ100種類以上の品種がありますがその一部をご紹介いたします。

あかつき

1979年に農林認定された品種で、品質が良いことから全国で栽培されている主要品種の一つです。果汁が多く、収穫後の日持ちも良く、糖度は12~14%で酸味が少ないという特徴があります。

白鳳

1925年に神奈川県の試験場で「白桃」と「橘早生」を掛け合わせて、1933年に命名された品種です。ほどよく甘みがあり、酸味は控えめという特徴があります。

川中島白桃

収穫時期は7月下旬~8月上旬で、長野県長野市川中島で誕生した品種です。特徴は糖度が高く酸味が少なめで、他の品種よりも日持ちがするので贈答用に利用しやすいです。

ネクタリン

モモの変種で、日本では長野県が全国一位の生産量です。モモとの違いは表面に毛がなくツルツルしていることです。また味に関してもモモよりも酸味が強いのが特徴です。6月下旬~9月下旬までが収穫期ですがピークは8月です。

こちらのコラムも是非ご覧ください!

モモ(桃)の植え付けと剪定

植え付け

モモの植え付けは「鉢植え」と「地植え」がありますが、本コラムでは後者を主に解説します。

苗木は根が十分あり、節間が詰まって赤みを帯びている健康な苗を選びます。植え付け時期は一般的には落葉後の11月中旬~12月中旬です。排水性の良い場所では、1.5m四方の深さ60cm程度の植え穴を掘り、完熟堆肥と土壌改良材を土と混和して投入し、その上に太根の先端をハサミで切り戻し、細根を開いた状態の苗木を置いて植え付けます。植え付けの深さは接ぎ木の部分が地面より10cm程度出ることが目安です。深植えにならないように注意しましょう。最終的には植え付け後が地表より20cm以上高くなるようにします。植え付け後、1m以下の苗木の場合は1/3程度に切り、1m以上の苗木は1/2程度に切ることで再度の枝の伸長が促進できます。植え付け後はよく灌水をしてください。

なお、美味しいモモを収穫するために最も重要なのが栽培場所です。果樹全般に共通することですが、一度植えると同じ場所で栽培することになるため、栽培の適地を確実に見極めて選定する必要があります。またモモは湿害に弱いため、排水性(水はけ)が良い場所が第一条件となります。団粒構造・排水性・肥沃な土壌といった環境の整った栽培場所が適しています。モモはどの枝にも日が当たることで品質の良し悪しが決まります。従って密植は避けましょう。隣通しの樹の主枝や亜主枝の先端、または樹冠の外周が50~60cm程度は開いていることを目安とします。適宜間伐を行い、樹冠が重ならないようにしましょう。

剪定

剪定方法は、大枝を少なくし結果枝は多くすることが基本です。樹冠内部にしっかりと陽が入るように樹形づくりが重要です。モモは若木の時の枝がよく伸びるので樹形づくりの際は強剪定となり樹勢が弱る原因となってしまうことがあるので注意します。枝はできるだけ切らない方が生産量は上がるのですが、樹形を整えて日当たりを良くすることも大切ですので、両方のバランスが保たれるように日頃から観察しながら剪定していきましょう。

関連するコラムはこちら

モモ(桃)の摘蕾・摘果・袋かけ

摘蕾

モモは開花数がとても多い果樹です。従って摘蕾で着果調整することが必須となります。最終着果数は開花数の5%程度で十分ですのでしっかりと花芽を摘蕾しましょう。摘蕾をすることで葉面積・葉重の増加や新梢を成長させる効果があることが分かっています。

摘果

摘果には予備摘果(満開後2~3週間)と本摘果(満開後40日頃)の2種類があります。前者は摘蕾や摘花を行わなかった場合に必ず実施します。摘果程度は樹全体の最終着果量の50%増が目安です。後者は1果あたりの葉の枚数を40~60枚にするようにします。摘果程度は樹全体の最終着果量の5~10%増が目安です。

袋かけ

袋かけの目的は以下の4つです。

- 病気や害虫による被害の防止、農薬散布回数の減少

- 葉緑素が退化することで鮮明に着色する

- ネクタリンなどの品種による果点あれを防止

- 裂果しやすい品種が裂果しづらくなる

記載の通り、メリットは高いのですが、資材コストや袋かけの労力がかかるというデメリットもありますので品種や病害虫の発生状況に合わせて使用の有無を判断しましょう。

モモ(桃)の肥料について

モモの肥料には窒素・リン酸・カリ・石灰・苦土といった多量要素を中心として、ホウ素・マンガンなどの微量要素があります。

窒素

樹の生育や果樹の品質に重要な成分です。窒素不足になると葉の葉緑素が減少することで光合成能力の低下を招くことから枝葉の生育低下や果実の肥大がわるくなってしまいます。逆に窒素過多になると樹勢が強くなるので徒長枝や果実の着色不良に注意が必要です。

リン酸

果実の着色向上に効果があります。多肥すると鉄・亜鉛・銅などの欠乏を引き起こすことがあるので注意が必要です。

カリ

窒素よりも効果は小さいですが、果実の肥大が目的です。多肥すると苦土の欠乏症を発生させることがあるので注意が必要です。

石灰

細胞間の結合を強固にしたり、細胞の生理的均衡を保つ効果があります。

苦土

葉緑素の構成成分として重要です。苦土欠乏症になると、葉脈間が退色し、古い葉から落葉していくので注意が必要です。

微量要素(ホウ素・マンガンなど)

植物体内の酵素に含まれる元素で、物質の酸化還元作用に関与しています。名前の通り、施肥量は微量で良いのですが、健康に成長するためにはなくてはならないとても重要なものとして知られています。

微量要素は以下のように家を建てる時の例として例えられます。微量要素という道具(補酵素)がないと家は建ちませんので大切な役割を果たしていることがわかると思います。

家 ・・・デンプンやアミノ酸など

材木・・・CO2、水など

大工・・・酵素

道具・・・補酵素 ⇒ 【微量要素】

多量要素は毎年のよう化成肥料の投入により補給されますが、微量要素は雨水による流出や収穫物による持ち出しなどで少なくなりがちです。そのため定期的に補給することをおすすめします。

モモ(桃)の肥料の与える時期

肥料を散布すると降水によって溶けて根に作用します。従って、効かせたい時期から逆算して肥料を施用することが重要です。春夏秋冬で役割が違いますので以下の表をご参考にしてください。

| 春 | 夏 | 秋 | 冬 |

|---|---|---|---|

| 枝葉の生育を促進、成木の樹勢維持や樹勢回復 | 原則として施用しない。ただし、肥沃度の低い栽培地や樹勢が弱っている際の施用に有効 | 葉の活力の回復、秋根の活動を促進、同化養分の蓄積を促進 | 休眠期に少量の窒素を吸収することで生育期への養分貯蔵効果 |

アミノ酸で植物を元気にする!

BioSもろみ(バイオスもろみ)

沖縄生まれのBioSもろみは高温環境下における植物の生育サポートで実績を積んでいます。もろみに含まれるクエン酸は植物の肥料吸収を効率化する性能(キレート作用)があり、夏期の高温によって体力を落としている植物に対して葉や根から栄養補給を助けます。アミノ酸と微量要素は果実品質や樹勢維持などに効能があり、クエン酸により更に植物に吸収されやすくなって好影響を与えます。

BioSもろみは野菜類、葉菜類、果樹に使用することができます。製品タイプによって含有成分が異なるため植物の生育ステージに適したタイミングに施用することで、より高い効果を発揮することができます。

最適な肥料を与えて美味しい桃をつくる

今回のコラムではモモの基礎知識から栽培方法までの概要を解説してきました。詳しい栽培方法は専門書や行政機関等にお聞きいただくといった方法でお調べいただければと思います。最適な肥料を与えて美味しいモモを収穫しましょう。本コラムがお役に立てれば幸いです。

こちらのコラムも是非ご覧ください!

コラム著者

満岡 雄

玉川大学農学部を卒業。セイコーエコロジアの技術営業として活動中。全国の生産者の皆様から日々勉強させていただき農作業に役立つ資材&情報&コラムを発信しています。XとInstagramで最新情報を投稿していますのでぜひ御覧ください。

◆X

https://twitter.com/SEIKO_ECOLOGIA

◆Instagram

https://www.instagram.com/seiko_ecologia

-

クエン酸、アミノ酸、微量要素を配合した琉球泡盛由来の液体肥料BioSもろみ

高温および低温ストレス緩和の泡盛由来液体肥料

【もろみM】アミノ酸・クエン酸・微量要素のオールラウンド肥料

【もろみKC】果実品質向上と光合成サポートに強み

【もろみJS】成り疲れ予防・回復の有機JAS肥料 -

プロフェッショナル仕様の高濃度腐植酸ペレット堆肥腐植マスター

・セイコーエコロジアのオリジナル商品

・腐植酸、NPK、微量要素、アミノ酸、放線菌を含有

・リン酸吸収、微生物群発達、根群発達、品質・食味向上

・安心の日本原料、日本製造 -

有機物100%ペレット アミノ酸乾燥菌体肥料アミノエイト

・大手食品工場のタピオカが原料の環境循環型肥料

・窒素とアミノ酸を主体とした遅効性ペレット肥料

・土壌の透水性向上、微生物群発達、食味向上など

・安心の日本製造 -

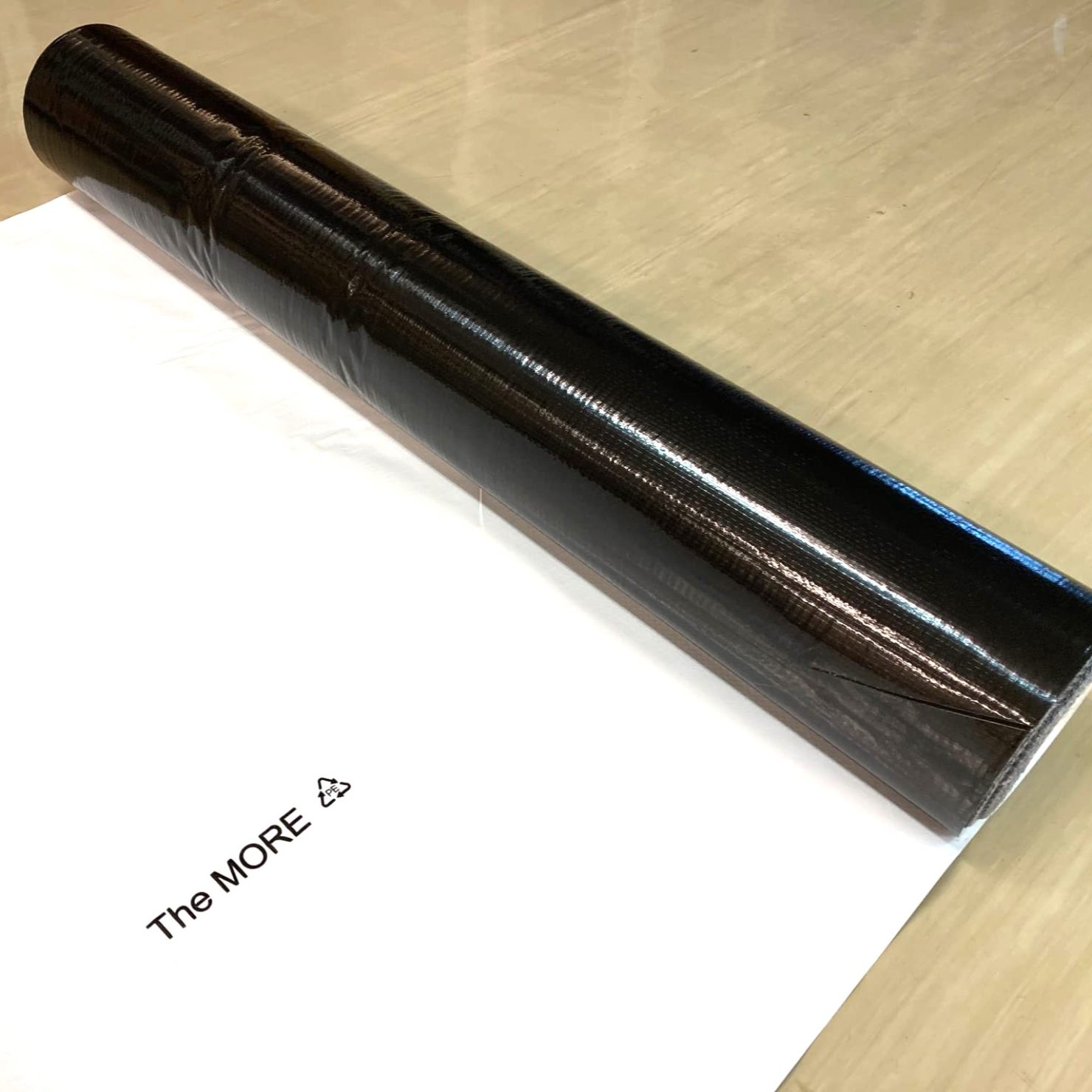

高強度繊維の乱反射白色防草シートTheMORE

・三層構造の高強度繊維を採用

・表裏が白黒なので抜群の防草効果

・反射率88%以上(400-700nm)で果実色付けにも

・目安耐用年数7年 -

ヤガ・ヨトウ対策のLED防蛾灯虫ブロッカ―黄

- ヨトウ、夜蛾向けの黄色LED防虫灯

- 半径10-15mが効果範囲

- コンセントがあれば直ぐに使えます!

- 桃園、梨園、シクラメン、露地ナスなどに導入実績あり