本コラムでは必須元素のなかでも微量要素の働き、特に欠乏症と過剰症を中心に解説したいと思います。

微量要素とは~微量要素と多量要素と有用元素の違い

植物が健全に生育するためには栄養が不可欠です。植物に必要な栄養素のことを必須元素といい、多量要素と微量要素に分けられています。多量要素は肥料の三要素である窒素、リン酸、カリウムを含め9元素が存在します。微量要素は8元素が存在しており、植物の吸収量は微量であるものの不足すると障害が発生し欠かすことのできない重要な元素になっています。また必須元素とは別に有用元素と呼ばれるものがあり、なかでもケイ素は稲の作付面積が大きい日本では重要な肥料成分といえます。これらの元素が不足したり供給バランスが崩れたりすると植物は健全な生育ができなくなり収量に直結するため、適切な肥培管理が求められます。

ここでは多量要素、微量要素および有用元素の主な働きを下表にまとめましたのでご覧ください。

多量要素、微量要素、有用元素の主な働き

| 元素名 | 記号 | 主な働き | |

|---|---|---|---|

| 多量要素 | 酸素 | O | 炭水化物、タンパク質、脂肪など植物体を構成する有機化合物の構成要素 |

| 水素 | H | ||

| 炭素 | C | ||

| 窒素 | N | タンパク質やクロロフィル(葉緑素)などの構成元素で光合成に関与し、植物の生育と収量に大きく影響している | |

| リン酸 | P | 核酸や細胞膜の構成元素で、植物の分げつ、根の伸長、開花結実に影響している | |

| カリウム | K | 植物体内の浸透圧調整、pH安定化、気孔の開閉に関与し、光合成促進し、根や果実へショ糖の転流を促している | |

| カルシウム | Ca | 細胞壁や細胞膜の構造維持に関与し、根の生育促進にも影響している | |

| マグネシウム | Mg | クロロフィルの構成要素で、リン酸の吸収や体内移動に関与 | |

| 硫黄 | S | アミノ酸やタンパク質などの構成要素で植物の生長調整に関与 | |

| 微量要素 | 塩素 | Cl | 光合成に関与 |

| 鉄 | Fe | クロロフィルの生成に関与 | |

| 銅 | Cu | 葉緑体に多く含まれ、光合成や呼吸に関与 | |

| 亜鉛 | Zn | タンパク質の合成、オーキシンの代謝に関与 | |

| マンガン | Mn | 葉緑体の形成、光合成、酵素の活性化に関与 | |

| ニッケル | Ni | 植物体内の尿素をアンモニアに分解する酵素であるウレアーゼの構成要素 | |

| ホウ素 | B | 細胞壁の生成や構造維持に関与 | |

| モリブデン | Mo | 根から吸収される窒素をタンパク質にする、根粒菌の窒素固定に関与 | |

| 有用元素 | ケイ素 | Si | イネやムギなどに対する耐倒伏性と病害虫抵抗性に関与 |

| ナトリウム | Na | テンサイに対する生育促進に関与 |

微量要素の欠乏症と過剰症

微量要素は字のごとく、植物の生育に微量に必要な栄養素です。多量要素と同じく微量要素でも欠乏症と過剰症が発生します。微量要素は堆肥に多く含まれていますが、近年は化成肥料を多投し堆肥を施用しない農地が増えてきており欠乏症の発生しやすい土壌が増加しています。また、微量要素を含んだ資材や土壌pHなどの影響で過剰症が発生することもあります。

因みにですが、欠乏症と過剰症とは一体何を指すのかを説明したいと思います。まず、欠乏症と過剰症はどちらとも植物病になります。植物病は伝染性と非伝染性に分けることができ、伝染性は糸状菌、細菌、ウイルスなどの病原体が原因となって発生するもので、非伝染性は高温障害および低温障害や必須元素の欠乏症および過剰症など病原体が直接の原因にならないものをいいます。筆者は、植物の話題を取り上げるときはしばしば人間と同じように考えるようにしていますが、欠乏症と過剰症は人間で例えると生活習慣病のようなイメージをもっています。<欠乏症は痩せてしまって体の調子が悪くなる状態>、<過剰症は太りすぎて体の調子が悪くなる状態>とイメージしています。痩せすぎと太りすぎのどちらともその状態が長期間続くと、それが原因で違う病気にかかってしまうこともあります。植物も欠乏症と過剰症が引き金となって、伝染性の病原体に侵されてしまうこともあるかと思います。栽培中の農作物に農薬を使用して病害管理を行うことは健全な生育を助ける大事な作業ですが、微量要素含め必須要素の肥培管理もそれと同じくらい重要な作業であるといえます。

ここではそれぞれの元素において現れやすい欠乏症と過剰症を下表にまとめましたのでご覧ください。

微量要素の欠乏症と過剰症で現れやすい症状

| 元素名 | 記号 | 欠乏症 | 過剰症 |

|---|---|---|---|

| 塩素 | Cl | あまり問題にならない | あまり問題にならない |

| 鉄 | Fe | クロロフィルの合成が進まず、上位葉からクロロシス*が発生する | 低pHで生育障害を引き起こす |

| 銅 | Cu | 葉に黄白色の斑点が生じる | 上位葉の葉色が薄くなる |

| 亜鉛 | Zn | 葉の黄化や褐色の斑点が生じる | 低pHで生育障害を引き起こす |

| マンガン | Mn | 葉脈以外の葉が黄化しクロロシスが発生する | 低pHで生育障害を引き起こし葉に黒点症状が発生する |

| ニッケル | Ni | あまり問題にならない | あまり問題にならない |

| ホウ素 | B | 上位葉の黄化や奇形が生じる | 下位葉から黄化してくる |

| モリブデン | Mo | 古葉に黄色の斑点が生じる | 葉に白色の斑点が生じる |

*クロロシス:クロロフィル(葉緑素)が不足し、葉脈の間が黄色~黄緑色になる症状。

微量要素の欠乏症と過剰症の発生要因

欠乏症と過剰症は土壌中の微量要素含有量のみが発生要因ではありません。土壌の種類、土壌pH、雨による流亡(溶脱)など様々な発生要因が存在しています。これらの発生要因のなかでも土壌の種類による影響が大きく、例えば黒ボク土より砂質土壌のほうが溶脱が発生しやすいです。これは腐植含有量の違いによる影響が関係しており、腐植が多いと団粒構造を形成しやすく砂質土壌は腐食含有量が少ないため溶脱が発生しやすくなっています。また、雨の多い地域では一般的に溶脱が発生しやすく、近年の異常気象的な大雨も少なからず影響があると考えられます。

或いは、農作物によって肥料分の要求量が異なることも欠乏症と過剰症の発生要因になります。必須要素では例えばイチゴの場合、育苗期に苗の窒素含有量が多くなると花芽分化が遅れてしまう、定植後の株に窒素含有量が多くなると一番果に乱形果が発生する窒素過剰症が現れます。トマトの場合、カルシウム欠乏症が原因で果実頂端部の果皮が脱色する尻腐れ病が現れます。微量要素では例えばダイコンの場合、ホウ素欠乏症が原因で肥大根の内部が褐色に変色する赤芯症が現れます。ホウ素欠乏症はホウ素の要求量が多いアブラナ科でしばしば発生します。

本章では微量要素の欠乏症と過剰症の発生要因について3つを挙げて説明します。

土壌の種類

一言で土壌といっても、土壌には種類があります。例えば黒ボク土と呼ばれる土壌は火山灰を主な母材として構成されており日本の広い地域に分布しています。この黒ボク土はリン酸吸収係数*が高く腐植**も多く含むため畑地農業でよく利用される土壌です。このような土壌の分布情報は「土壌図」によって示されています。

微量要素と土壌の種類との関係は、土壌のマイナス荷電による微量要素の保持量にあります。黒ボク土は保持量が多いため鉄や銅などを保持しやすく、砂質土壌は保持量が少ないため亜鉛やマンガンなどの保持がしにくくなっています。

*リン酸吸収係数:土壌がリン酸を吸着する程度の数値指標。一般的に黒ボク土が最も数値が大きい。

**腐植:土壌有機物のこと。

pH

土壌pHは微量要素の溶解性に影響を与えています。鉄、銅、亜鉛、マンガン、ホウ素は土壌が酸性になると可溶化しアルカリ性になると不溶化してきます。一方、モリブデンは酸性になると不溶化しアルカリ性になると可溶化してきます。

補足になりますが、土壌pHによる溶解性でよく問題視されるのがアルミニウムです。アルミニウムは微量要素ではありませんが、農作物に対して非常に有害でpH 5程度より低下すると溶解が急速に進行します。このアルミニウムは黒ボク土に多く含まれています。また、鉄とマンガンは微量要素であるものの土壌の酸性化によって過剰に土壌に溶解した状態だと過剰症の原因となります。さらにアルミニウムと鉄はリン酸と非常に結合しやすい性質をもっています。土壌がpH5程度より酸性化しアルミニウムと鉄が溶解した状態だと、土壌中でリン酸と結合して難溶性リン酸となります。この難溶性リン酸は農作物に吸収されにくくリン酸欠乏症を引き起こす原因となっています。

雨による流亡(溶脱)

微量要素は雨によって流されて土壌から失われることがあります。ハウスの場合は栽培中に過剰に水やりを行うことは殆どあり得ませんので溶脱という表現は不向きかもしれませんが、施肥過剰による余剰肥料が灌水中に染み出すことや太陽熱消毒による湛水で肥料分が流出することが考えられます。溶脱は砂質土壌で発生が多くなります。砂質土壌は微量要素の保持量が少ないため土壌のマイナス荷電に微量要素が保持されにくいことが要因となります。亜鉛、マンガン、ホウ素は溶脱しやすいとされています。

微量要素がピックアップされることはあまりありませんが、施肥過剰による窒素やリン酸の余剰肥料による溶脱が海洋環境問題として取り上げることができます。海で発生する“赤潮”は海洋中の窒素とリン酸が富栄養化して植物プランクトンが大発生することが原因とされています。溶脱した土壌の肥料分は河から海へ流れ込んでいるため赤潮の発生要因となってしまいます。農業は海洋問題とも深く関係しているため、溶脱を考量した、微量要素を含めた肥料の過剰な投入を行わない施肥設計は非常に重要な作業といえます。

微量要素の欠乏症と過剰症の改善方法

ここまで微量要素の欠乏症と過剰症の発生要因について説明してきました。これらの発生要因に対して対策することが微量要素の欠乏症と過剰症の改善に繋がりますが、土壌の種類の変更や畑作において雨を防ぐことはできません。発生要因に対する対策は基本的には「土壌pHの改善」、「適正な施肥」、「土壌物理性の改善」を考慮することです。なかでも最も考慮すべきは土壌pHの改善です。

前章で述べたように土壌pHは微量要素の溶解性に影響を与えています。モリブデン以外の微量要素は酸性土壌において溶解性が高まり農作物に吸収されやすい状態になって過剰症を引き起こす原因となります。また溶解化したアルミニウム*、鉄、マンガンはリン酸と結合し難溶性リン酸になりリン酸欠乏症の原因となります。農作物には生育に適正なpHが存在していますが、pH 5以下を適正とする農作物はブルーベリーやチャなど少数です。一方、pH5.5~7程度は多くの農作物が好適pHとしています。このpH5.5~7程度は微量要素が農作物に利用されやすい状態の領域といえます。つまり、土壌の低pHによる農作物への影響は微量要素とアルミニウムの溶解性が大きく関係していることが理解できます。微量要素の欠乏症と過剰症の改善を図るためには土壌pHを農作物の好適pHにすることが最も効果的といえます。

*アルミニウム:微量要素ではありませんが土壌の低pH化において農作物に最も悪影響与える重要な元素です。

微量要素を含んだセイコーエコロジアおすすめの肥料①

BioSもろみ(バイオスもろみ)

沖縄生まれのBioSもろみは高温環境下における植物の生育サポートで実績を積んでいます。もろみに含まれるクエン酸は植物の肥料吸収を効率化する性能(キレート作用)があり、夏期の高温によって体力を落としている植物に対して葉や根から栄養補給を助けます。アミノ酸と微量要素は果実品質や樹勢維持などに効能があり、クエン酸により更に植物に吸収されやすくなって好影響を与えます。

BioSもろみは野菜類、葉菜類、果樹に使用することができます。製品タイプによって含有成分が異なるため植物の生育ステージに適したタイミングに施用することで、より高い効果を発揮することができます。

微量要素と土壌の関係を理解する

本コラムでは必須要素のなかでも微量要素に着目した内容で記載しました。文中で説明しましたように植物の微量要素吸収は土壌pHの影響が最も大きいとされています。しかしながら土壌の種類や溶脱の影響も考慮すべきで、微量要素の肥培管理は複合的な対策が求められると思います。

本コラムが微量要素の働きを知るきっかけとなっていただければ幸いです。

関連コラム:アミノ酸肥料の効果とは?作物の品質を向上させる効率的な使い方

関連コラム:植物のアミノ酸吸収について

コラム著者

小島 英幹

2012年に日本大学大学院生物資源科学研究科修士課程を修了。その後2年間農家でイチゴ栽培を経験する。

2021年に民間企業数社を経てセイコーステラに入社。コラム執筆、HP作成、農家往訪など多岐に従事。

2016年から現在まで日本大学生物資源科学部の社会人研究員としても活動し、自然環境に配慮した農業の研究に取り組む。研究分野は電解機能水農法など。近年はアーバスキュラー菌根菌とバイオ炭を利用した野菜栽培の研究に着手。

検定、資格は土壌医検定2級、書道師範など。

-

クエン酸、アミノ酸、微量要素を配合した琉球泡盛由来の液体肥料BioSもろみ

高温および低温ストレス緩和の泡盛由来液体肥料

【もろみM】アミノ酸・クエン酸・微量要素のオールラウンド肥料

【もろみKC】果実品質向上と光合成サポートに強み

【もろみJS】成り疲れ予防・回復の有機JAS肥料 -

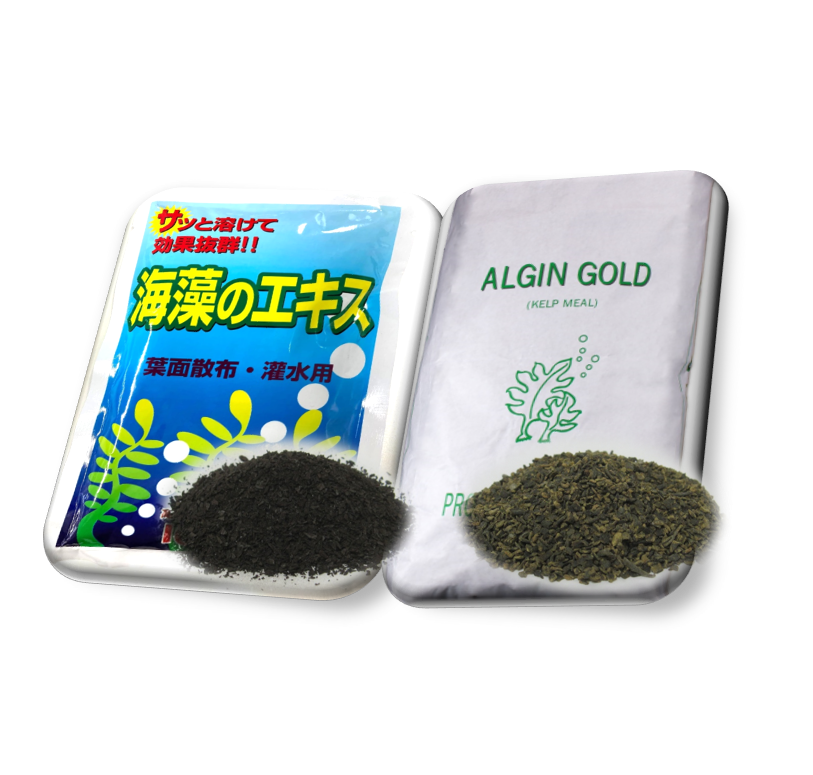

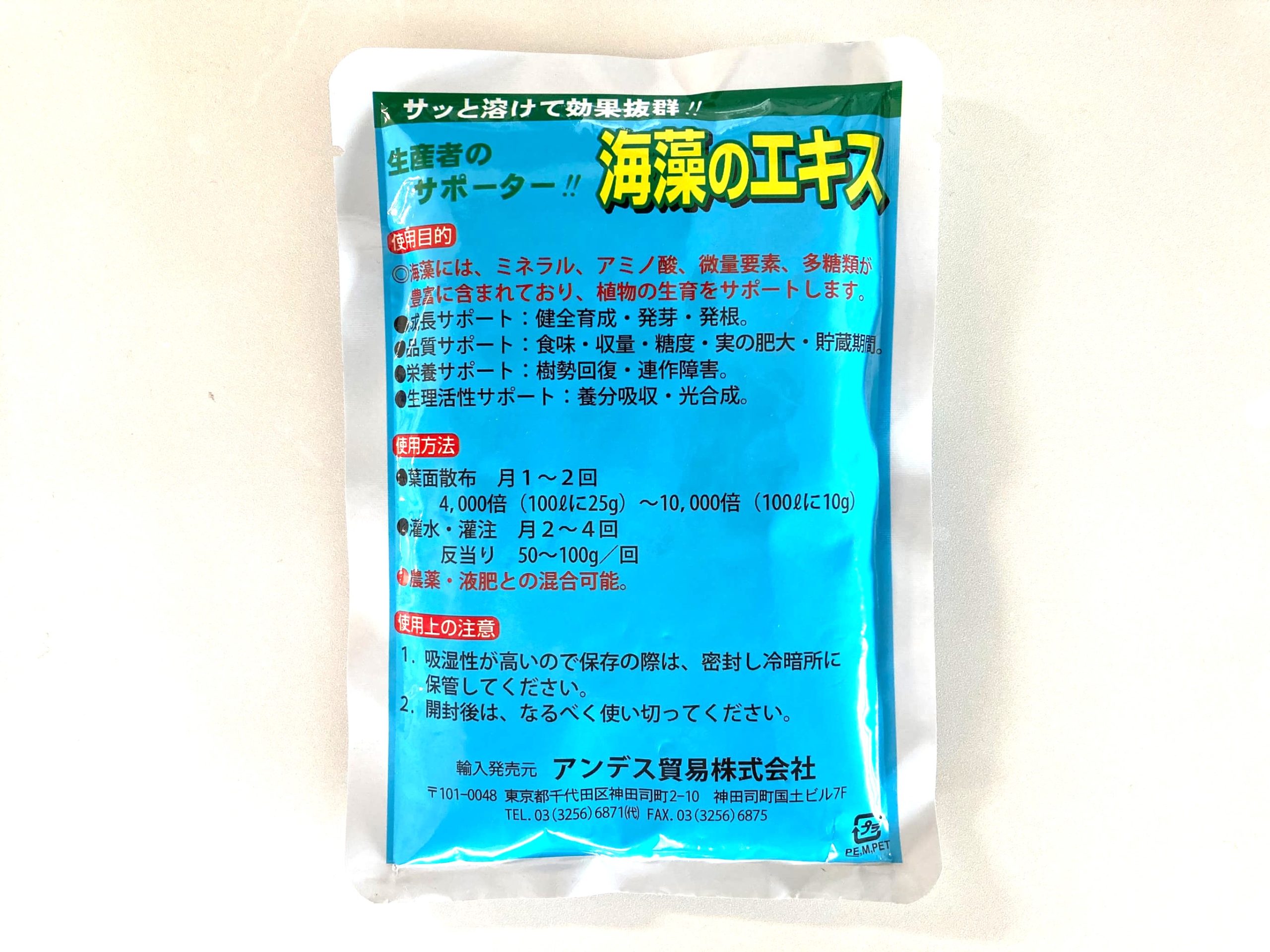

高品質の北欧産海藻が原料の粉末肥料海藻のエキス/アルギンゴールド

- ノルウェー産の最高級海藻アスコフィルム・ノドサムが原料

- アミノ酸、微量要素、ビタミンなど60種類以上の栄養素を含有

- 「海藻のエキス」葉面散布と灌水で使用する水溶性粉末

- 「アルギンゴールド」元肥と追肥で使用する天然海藻粉末

- 果菜類や果樹の糖度アップ!!

-

東南アジア産ホンダワラの有機JAS海藻肥料海藻ミール/アルガペレット

・種々アミノ酸と微量要素を豊富に含有

・元肥でも追肥でも使いやすいペレット

・元肥では3~5袋/10aを目安に施用

・果菜類や果樹の甘みとコクを引き出す -

プロフェッショナル仕様の高濃度腐植酸ペレット堆肥腐植マスター

・セイコーエコロジアのオリジナル商品

・腐植酸、NPK、微量要素、アミノ酸、放線菌を含有

・リン酸吸収、微生物群発達、根群発達、品質・食味向上

・安心の日本原料、日本製造

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)