ハクビシンとは?

ハクビシンとは、ネコ目ジャコウネコ科ハクビシン属の哺乳類で、東南アジアに多く生息しています。成体の頭胴長(頭の先から尾の付け根までの長さ)はおよそ50~60cm、しっぽの長さはおよそ40~45cm、体重は3~4kgの小型の動物です。鼻から後頭部にかけて白いすじ模様と、大きく目立つ耳があるのが特徴です。ネコの仲間のため身体能力が高くバランス感覚に優れています。木登りが得意でロープやワイヤーなどを伝って移動することもできます。また110cmほどジャンプする跳躍力も備えています。頭が入れば狭い隙間でも出入りが可能で、成獣では一辺8cmの正方形や直径9cmの円形などから侵入できることがわかっています。ただし、自ら穴を掘ることはないようです。

山地から平地にかけて広く活動し、特に里山のような環境を好み、30~70haと広範囲にかけて行動します。夜行性のため昼間は洞窟や人家の屋根裏などのねぐらでじっとしていて、夜になると活動量が多くなります。行動範囲は雑食性で果物や野菜・虫・魚・小動物などを食べます。特に好物なのは甘い果物です。生後10か月以降に繁殖可能となり、年1回、平均2~3頭を出産します。一年を通じて繁殖は可能で、特に夏から秋にかけての出産が多いようです。寿命は飼育下で15~20年ほど、野生下では10年程度だと考えられています。

日本の古い資料にハクビシンに似た動物の記述があり、古くから日本に生息していたという意見と、比較的新しく海外から入ってきたという意見があります。現在は、台湾からやってきたという説が有力です。

ハクビシンの農作物被害の現状

農作物への被害

ハクビシンは日本全国に生息域を広げており、農村部だけでなく都市近郊でも果樹被害が増加しています。ハクビシンによる農作物の被害状況は平成16年(2004年)から始まっていますが、2000年代後半から被害額は増え続け、被害額が4億円を超えると横ばい状態が続いていました。現在は少し減少傾向がみられますが、それでも農林水産省の全国の野生鳥獣による農作物被害状況について(令和5年度)によれば、ハクビシンによる被害金額は3億6千5百万円と報告されています。また、東京都産業労働局農林水産部の第5次東京都農林害獣対策基本計画(令和3年2月)によれば、ハクビシンは捕獲頭数が増加しているにもかかわらず、農作物被害面積が増加傾向であることから、生息数が増加している可能性を指摘しています。

| 年 | 被害面積 (千ha) |

被害量 (千t) |

被害金額 (百万円) |

|---|---|---|---|

| H16 ’04 |

0.5 | 0.6 | 175 |

| H17 ’05 |

0.6 | 0.7 | 183 |

| H18 ’06 |

0.8 | 0.7 | 230 |

| H19 ’07 |

0.7 | 0.9 | 251 |

| H20 ’08 |

0.8 | 1.2 | 319 |

| H21 ’09 |

0.9 | 1.4 | 319 |

| H22 ’10 |

1.1 | 1.8 | 377 |

| H23 ’11 |

0.8 | 1.4 | 338 |

| H24 ’12 |

0.8 | 2.1 | 433 |

| H25 ’13 |

0.7 | 1.8 | 439 |

| H26 ’14 |

0.7 | 1.7 | 461 |

| H27 ’15 |

0.7 | 1.8 | 435 |

| H28 ’16 |

0.7 | 1.5 | 428 |

| H29 ’17 |

0.6 | 1.5 | 417 |

| H30 ’18 |

0.5 | 1.4 | 401 |

| R1 ’19 |

0.4 | 1.4 | 405 |

| R2 ’20 |

0.5 | 1.6 | 434 |

| R3 ’21 |

0.4 | 1.3 | 361 |

| R4 ’22 |

0.4 | 1.2 | 361 |

| R5 ’23 |

0.4 | 1.1 | 365 |

農林水産省「全国の野生鳥獣による農作物被害状況」より作成

ハクビシンは雑食性で、果実や昆虫、残飯などさまざまな食料を求めて広範囲に活動するのが特徴です。特に果樹に対しては、高い場所に登る能力と鋭い爪を活かして容易に果実を食べてしまいます。収穫期が近い果樹を狙われると一晩で大きなダメージを受けることも多く、被害が深刻化しやすい傾向にあります。さらに一度餌場として認識されると、繰り返し同じ場所に訪れるため長期的な観点での対策が重要になります。

家屋への浸入被害

ハクビシンは、家の隙間から侵入して屋根裏や床下を住処にし、ねぐらや出産の場所として利用します。住処になった場所には糞尿がたまり、強烈な異臭が発生したり、糞に含まれる病原菌により健康害が発生したりする原因となります。ハクビシン自体は人畜共通の感染症を持っている可能性もあります。

ハクビシンが加害する作物

農林水産省「野生鳥獣による農作物被害状況」の最近10年ほどの被害状況を見ると、ハクビシンが加害する作物は、果樹と野菜がほとんどで被害額のおよそ9割を占めています。果樹ではカキ・サクランボ・ナシ・ブドウ・モモ・ミカン・リンゴなど、野菜ではイチゴ・サツマイモ・スイカ・ジャガイモ・トウモロコシ・トマト・メロンなど、雑食性で食性が広いことから様々な作物が被害を受けているようです。

(単位:万円)

| 年 | イネ | マメ類 | 雑穀 | 果樹 | 飼料 作物 |

野菜 | いも類 | その他 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| H26 ’14 |

527 | 475 | 330 | 21,801 | 77 | 22,231 | 497 | 184 |

| H27 ’15 |

162 | 765 | 359 | 21,541 | 334 | 19,929 | 378 | 78 |

| H28 ’17 |

225 | 727 | 99 | 21,502 | 89 | 19,452 | 493 | 210 |

| H29 ’17 |

239 | 664 | 197 | 21,523 | 85 | 18,156 | 727 | 132 |

| H30 ’18 |

190 | 554 | 57 | 19,089 | 99 | 19,530 | 502 | 114 |

| R1 ’19 |

453 | 416 | 38 | 18,939 | 94 | 20,051 | 486 | 30 |

| R2 ’20 |

431 | 423 | 38 | 20,437 | 203 | 21,259 | 413 | 174 |

| R3 ’21 |

189 | 295 | 88 | 19,071 | 139 | 15,740 | 443 | 169 |

| R4 ’22 |

160 | 351 | 114 | 19,869 | 88 | 15,105 | 320 | 119 |

| R5 ’23 |

207 | 521 | 58 | 20,160 | 80 | 15,008 | 454 | 56 |

| 計 | 2,783 | 5,191 | 1,378 | 20,3932 | 1,288 | 186,461 | 4713 | 1,,266 |

| 割合 | 0.7% | 1.3% | 0.3% | 50.1% | 0.3% | 45.8% | 1.2% | 0.4% |

農林水産省「野生鳥獣による農作物被害状況」より作成

ハクビシン対策の基本

被害を防止する方法として以下の4つの基本対策を複合的に組み合わせて、効率的に実施することが重要だと考えられています。対策の種類や捕獲方法、法的手続きの要否は加害獣によって異なります。誤った想定で対策を行うと、期待した効果が得られにくく無駄なコストにもつながります。

① 加害獣がハクビシンなのかを確認する

② ハクビシンを寄せ付けない対策を実施する

③ ハクビシンを侵入させない対策を実施する

④ ハクビシンを捕獲する

① 加害獣がハクビシンなのか確認する

対策を実施するうえで第一に行いたいのが、被害を起こしている動物の種類を正確に特定することです。見分けるための方法は、食べ跡や足跡、糞などの痕跡をチェックすることが基本となります。ハクビシンのような中型害獣としては、アナグマ・アライグマ・タヌキなどがあげられます。このような中型害獣の作物被害は痕跡が似ているため、見分けるのが難しいようです。特にカラスの食害跡はハクビシンに似ているため判別が難しいことがわかっています。

ハクビシンの痕跡の特徴

- イチゴは実を食いちぎりヘタが残ることが多い

- トウモロコシは茎を斜めにして食べる

- ミカンは樹上から頭を下げて食べる

- ブドウは袋を引き破り、頭を入れて食べる

- 樹木に爪の跡がある

痕跡だけでは判断できない場合は、熱や音を感知して自動で撮影するトレイルカメラを使って撮影すれば、どの害獣が圃場へやってきているのか、より正確に知ることができます。近年では生物が水などの環境中に放出する環境DNAを検出して判別する研究も進んでおり、この技術を利用すると農作物の食べ跡に残った唾液からも判別できる可能性があるとされており、害獣の判定が容易にできる技術として期待されています。

ハクビシンの見た目の特徴

- 全長は約90~110cm

- 頭胴長(頭の先から尾の付け根までの長さ)と尾の長さが同じぐらい

- 額から鼻にかけて白いスジ模様がある

- 足の指は5本あり、前足と後ろ足の大きさが異なる(後ろ足のほうが大きい)

② ハクビシンを寄せ付けない対策を実施する

エサになるものを除去する

規格外などの理由で廃棄する予定の収穫物が大量に放置されることがあります。廃棄場所では自然界では考えられないほど効率良く餌を獲得できるため、ハクビシンにとっては格好の餌場となります。被害を感じにくい部分で、無意識に餌付けをしていることになるため、農作物の収穫残渣を残さないようにしましょう。

視覚・聴覚・嗅覚を刺激して追い払う

ハクビシンは聴覚が敏感なため、爆竹や掃除機の音、激しい音を発生させる爆音器などは追い払いの効果があるといわれています。ハクビシンにしか聞こえない周波数を発する超音波機器もあります。また、夜行性のためセンサー式のライトなど視覚を刺激する光を嫌うと考えられています。匂いを嫌がるとされるため、ニンニクやトウガラシ、木酢液などを含んだ資材を圃場の周りにまいたり、散布したりして追い払う方法もあります。

ブドウ栽培園におけるイヌの被毛設置によるハクビシン食害防止(農研機構)によれば、イヌの被毛をネットに包んで主枝や支柱に設置するとハクビシンやアライグマなどの食害防止効果があると報告されています。

イヌの被毛を使って忌避する方法以外については、実証実験のデータがあまりないようで、効果があるのかないのか、現時点ではわかっていません。光や音に対しては忌避反応がないとする報告もあります。また、環境の変化で忌避する追い払いツールの効果は一時的なもので、日数が経過すると慣れてしまうといった点や、既に餌場と認識されている場所では効果が薄い点が指摘されています。

トウガラシの辛味成分であるカプサイシンは、ネズミが忌避する成分であるとされ、電線を咬まないように含有したケーブルが実用化されています。ハクビシンに対して同様の効果があるかどうかは不明です。

③ ハクビシンを侵入させない対策を実施する

侵入防止柵(電気柵)を設置する

ハクビシンは体重が軽く、ネコ目ジャコウネコ科の哺乳類のため木登りが得意です。そのためイノシシやシカように用いられるトタン板・遮光ネット・ビニールシート・金網といった防止柵を設置しても効果は低く、侵入防止柵として最も有効なのは電気柵であるとされています。電気柵は、伸びた雑草や落ち葉などがワイヤーに接触すると漏電が発生し効果が得られないため、雑草の管理が困難な場所には電気柵は適していないと考えられています。

設置には費用と手間がかかるという点がデメリットです。柵が壊れていないか、通電状態に問題がないかなどの点検は定期的に行う必要もあります。過去には電気柵を正しく設置しなかったことにより、死亡事故が発生していますので、十分に注意をして管理しなければなりません。

④ ハクビシンを捕獲する

ハクビシンは特定外来生物に指定されていないため、原則として鳥獣保護管理法の対象になっています。捕獲には狩猟免許の取得や、自治体への捕獲許可申請が必要となっています。罠にはアルミニウムなどで出来た金網状の箱罠や、ワイヤーと板がセットになったくくり罠があります。罠は、圃場の外周やハクビシンの通り道に直角に設置したり、水辺からの分岐点や獣道の分岐点に設置したりすると良いとされています。

捕獲後、罠を扱うときは、ハクビシンにひっかかれたり噛みつかれたりしないように、また、感染症や寄生虫などを持っている可能性があるため、必ず厚手の皮手袋を着用するようにしてください。動物の感染症予防のため、罠は定期的に洗浄消毒を行うようにしましょう。

捕獲したハクビシンは捕獲者が処分する必要があります。炭酸ガスで窒息死させたり、電気ショックで感電死させたりする方法が一般的です。自治体によっては安楽死用の機材を貸し出してくれます。

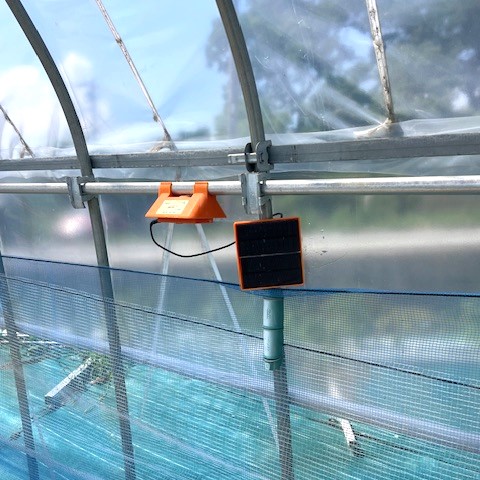

ハクビシン対策におすすめの資材|畑の番人

ハクビシン対策におすすめしたいのが、畑の番人です。25mmの単管パイプに取り付けると、ハクビシンが嫌がる金属音を間欠的に発生させます。ハクビシンは聴覚が発達しており音を警戒する傾向があるため、果樹園から遠ざける効果が期待できます。野生動物は環境への順応性が高いため、不快音が続いても危害が及ばないことがわかると警戒心をなくしていきますが、畑の番人は30分ごとに15秒音を発生しますので、不快音に慣れにくくする可能性があります。太陽光パネルで蓄電して作動するためメンテナンスフリーでお手入れもほとんど必要ありません。ハクビシン対策は複合的に実施する必要がありますが、手軽に対策の一つを導入することができます。

複合的に対策を組み合わせて果樹や野菜をハクビシンから守りましょう

ハクビシンは高所へ登る能力や夜行性などの特性を持ち、一度餌場を発見すると継続的に狙う習性があります。果樹園を守るためには早期発見と持続的な対策の継続が不可欠です。防護柵や監視カメラ、環境整備を組み合わせることが、被害を大幅に減らすことにつながります。総合的に対策を進めることで、大切な果樹を長期間にわたって守ることが可能になります。

関連コラム:

・畑のハクビシン対策|生態・被害・効果的な撃退法について解説

参考資料:

・野生鳥獣による被害防止マニュアル(農林水産省)

・全国の野生鳥獣による農作物被害状況(農林水産省)

・ハクビシンおよびアライグマにおける純音に対する反応を指標とした可聴域の検証(日本家畜管理学会)

・ブドウ栽培園におけるイヌの被毛設置によるハクビシン食害防止(農研機構)