植物のアミノ酸吸収の仕組み

基本的に植物は生育に必要な窒素を無機態窒素として吸収しています。そしてその無機態窒素を植物体内でアミノ酸に合成し自身の生育に利用しています。しかし、土壌微生物によって無機態窒素に分解される前段階のアミノ酸を窒素源として植物が直接吸収する知見も報告されています。

本章では、アミノ酸の生成に関連する地力窒素と植物のアミノ酸吸収過程について説明していきたいと思います。

地力窒素

地力窒素とは、土壌有機物*が土壌微生物によって分解されて無機態窒素**となり有効化する窒素のことです。意図的に土壌に投入されて農業でよく利用される土壌有機物に堆肥があります。堆肥は即効性の肥料と比較して肥効が緩やかですが、これは有機態から無機態への分解の過程を経過するからです。

通常、土壌中の無機態窒素の量はかなり少ないため土壌の窒素量を増加させるためには、地力窒素として堆肥などの土壌有機物を施用することや、窒素分を含有した窒素質肥料を施用することになります。土壌有機物を施用する場合、土壌微生物によって無機態窒素に変化する過程でまずアミノ酸に分解されます。しかし、無機質肥料のかたちで直接無機態窒素を施用するとアミノ酸に分解される過程を経ません。つまり、農作物の栽培において意図的にアミノ酸を求める場合は土壌有機物を利用することが通例となっています。

*土壌有機物:土壌有機物の定義は明確ではありませんが、本コラムでは便宜上落ち葉、植物根、堆肥など指して執筆しております。また、土壌有機物と腐食は同義語になります。

**無機態窒素:アンモニア態窒素と硝酸態窒素のこと。アンモニア態窒素は硝化菌の働きによって硝酸態窒素になります(この過程を硝化といいます)。

土壌中の窒素源の違いによるアミノ酸発生の有無

| 窒素源 | 土壌微生物によるアミノ酸への分解過程 |

|---|---|

| 土壌有機物(落ち葉や堆肥など) | あり |

| 無機質窒素肥料(硫安など) | なし |

アミノ酸の吸収過程

土壌有機物は土壌微生物によってまずアミノ酸などに分解されます。アミノ酸から更に分解が進むとアンモニア態窒素に無機化されて、硝化作用によって硝酸態窒素へと変化していきます。一般的に植物は無機態窒素であるアンモニア態窒素か硝酸態窒素のかたちで窒素を吸収しています。酸素の少ない還元土壌*で生育する植物はアンモニア態窒素を、酸素の豊富な土壌で生育する植物は硝酸態窒素を主に吸収しています。植物は硝酸態窒素を吸収すると植物体内で再びアンモニア態窒素に還し、アンモニア態窒素からアミノ酸を合成してタンパク質として利用するという過程が基本的とされています。

近年の研究では、一部の植物は無機態窒素だけではなく窒素源としてアミノ酸を直接吸収することも明らかになってきました。植物がアミノ酸を直接吸収することはアンモニア態窒素からアミノ酸を合成する過程を省略できためエネルギー消費効率化の観点から生育に対する影響を考察することができます。

*還元土壌:水田や湿地などの湛水状態の土壌のこと。

アミノ酸の種類|植物への効果について

アミノ酸にはグルタミン・アルギニン・メチオニン・アスパラギン・ロイシン・イソロイシン・バリンなど多くの種類があります。これらの中でも有効的に植物に作用するものが近年の研究で解ってきています。

本章では種類別のアミノ酸が植物に及ぼす有効効果について、幾つか例を取り上げて説明と考察をしたいと思います。

ブドウ(シャインマスカット)

ブドウの果汁にはアミノ酸が多く含まれています。シャインマスカットを含む多くのブドウ品種の果汁に含まれる主なアミノ酸はアルギニンになります。シャインマスカットの栽培方法にもよりますが、他に多く検出されるアミノ酸はギャバ・アスパラギン酸・アラニンと言われています。

トマト

トマト青枯病はトマトの病害で最も深刻とされている病害として知られています。トマト青枯病菌は土壌病害であり接ぎ木やクロルピクリンなどで対策を行いますが、収穫バサミや靴裏の土壌付着による土壌移動などでも発生を助長する要因となっているため防除困難な病害とされています。トマト青枯病の発生抑制にアミノ酸の一種であるヒスチジン、アルギニン、リシンなどが関与しているとの研究報告があります。これらのアミノ酸を与えたトマトはエチレンの生産量を増加させることでトマト青枯病への抵抗性を高めるとのことです。

イネ

無菌条件下で栽培したイネの幼苗はグルタミン・アスパラギンを直接吸収し、吸収量は無機態窒素と比べて同等以上であることが近年の研究でわかっています。特にグルタミンに関してはイネの根端に多く蓄積していることが明らかになっています。

チャ(やぶきた)

チャの生育促進と品質向上にはアミノ酸が関与していることが明らかとなっています。チャの主要品種である“やぶきた”の培養細胞にアミノ酸を処理したところ、アラニン・グルタミン・グリシン・テアニン・ギャバを栄養源としていることが近年の研究で解っています。

| 農作物 | アミノ酸施用で期待できる効果 | アミノ酸の種類 |

|---|---|---|

| ブドウ(シャインマスカット) | 糖度向上、果実品質向上 etc. | アルギニン・ギャバ・アスパラギン酸・アラニン etc. |

| トマト | トマト青枯病の抑制 | ヒスチジン・アルギニン・リシン etc. |

| イネ | 生育促進 | グルタミン・アスパラギン |

| チャ(やぶきた) | 生育促進、茶葉の品質向上 | アラニン・グルタミン・グリシン・テアニン・ギャバ |

土壌中のアミノ酸動態

最近の研究で、土壌中のアミノ酸の経時変化について報告がされました。その研究によると有機質肥料の施用によってアミノ酸が土壌へ一定量供給されていること、植物のアミノ酸獲得は土壌微生物と競合するものの植物のアミノ酸吸収能が高いことが示唆できることが報告されています。更にこの研究では、有機質肥料を施用すると有機質肥料由来の土壌アミノ酸組成に変化するが数日後までには土壌微生物の代謝によって有機質肥料を施用する前の元のアミノ酸組成に戻ってくるとしています。

農業における肥料としてのアミノ酸利用

農業においてアミノ酸を利用するためにはどの様な方法があるのでしょうか。例えば上記の様に有機質肥料を施用することや堆肥を施用することが挙げられます。この施用方法の場合、土壌微生物による分解の過程を経るため植物がアミノ酸を利用できるまでに時間を要します。一般的に、植物に対して即効的に肥効を与えるためには葉面散布と液肥灌注の方法が挙げられます。

これらのことから農業でのアミノ酸利用方法として、以下のことを提案します。

-

アミノ酸肥料の葉面散布

理由:土壌微生物とのアミノ酸獲得競合を回避し即効的に葉からアミノ酸吸収させるため。

-

アミノ酸肥料の土壌灌注

理由:土壌へのアミノ酸直接灌注によって即効的に根からアミノ酸吸収させるため。また、アミノ酸を土壌微生物のエサとして利用し、土壌微生物の多様化による有害病原菌の抑制効果を期待するため。

アミノ酸で植物を元気にする!

BioSもろみ(バイオスもろみ)

沖縄生まれのBioSもろみは高温環境下における植物の生育サポートで実績を積んでいます。もろみに含まれるクエン酸は植物の肥料吸収を効率化する性能(キレート作用)があり、夏期の高温によって体力を落としている植物に対して葉や根から栄養補給を助けます。アミノ酸と微量要素は果実品質や樹勢維持などに効能があり、クエン酸により更に植物に吸収されやすくなって好影響を与えます。

BioSもろみは野菜類、葉菜類、果樹に使用することができます。製品タイプによって含有成分が異なるため植物の生育ステージに適したタイミングに施用することで、より高い効果を発揮することができます。

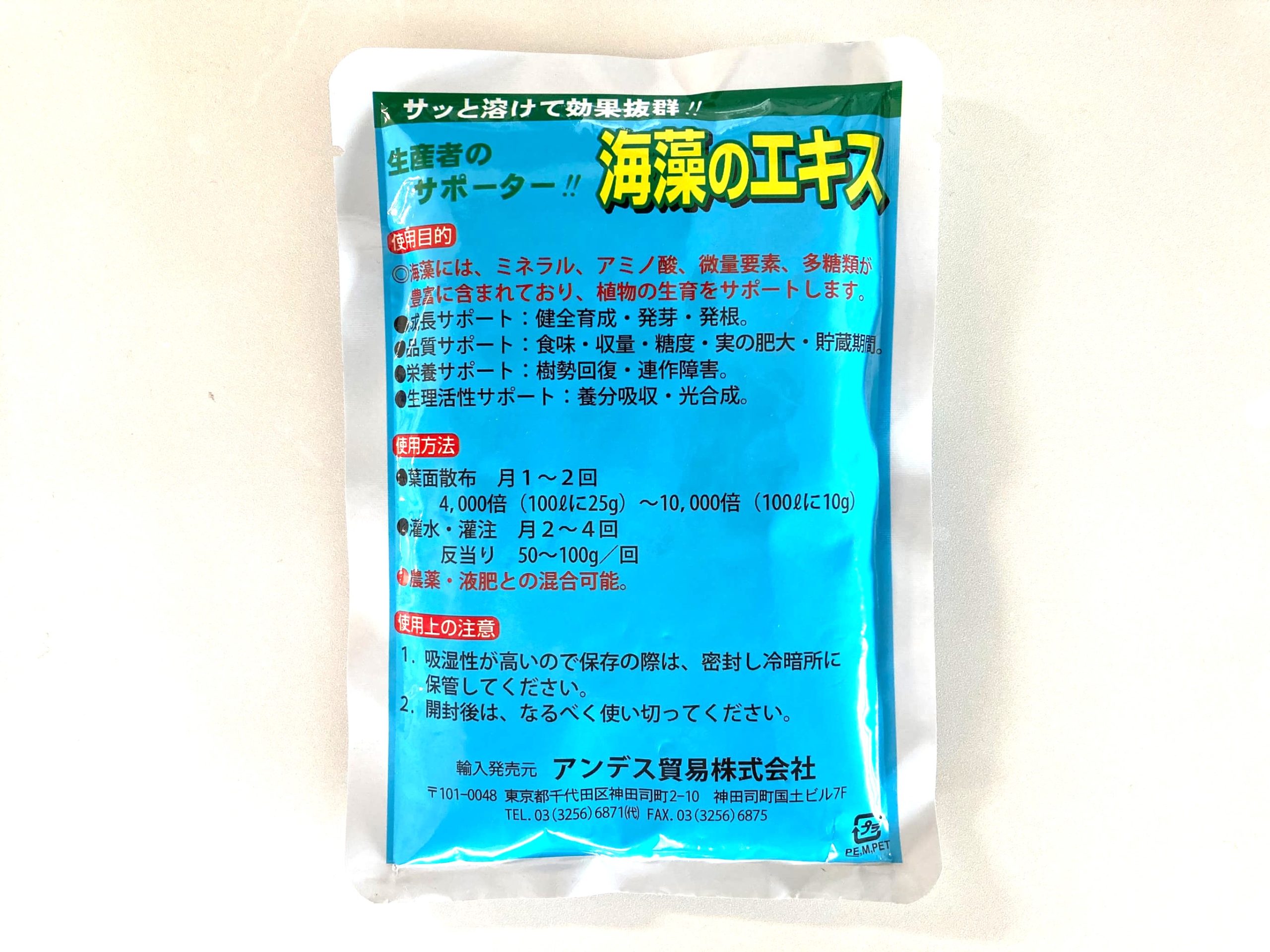

バイオスティミュラント資材|海藻のエキス

原料のノルウェーで採取された「アスコフィルム・ノドサム(学名:Ascophyllum nodosum)」は自然環境豊かな北大西洋海流域に繁茂する海藻で、河川から流入した豊富な栄養分を蓄積しているという特徴があります。海藻のエキスに含まれる海藻粉末は水にサッと溶けるため、灌水・潅注・葉面散布の際に簡単に混用することができます。農薬と混用することができることも大きなメリットです。追加の散布作業が必要ありません。アルギン酸・ラミナリン・マンニット・フコイダンなどの多糖類、各種ミネラル・ビタミン・アミノ酸・微量要素などの60種類以上の栄養素や植物ホルモンの作用により、植物の成長促進・品質向上・連作障害の軽減・作物貯蔵期間の延長といった効果が期待できます。

アミノ酸を活用して農作物を健康に育てる

今回のコラムでは、植物とアミノ酸の関係について近年の研究報告を参考にして解説してきました。すでにオルガミンを愛用して頂いている農家ではアミノ酸の効果を実感されている方がたくさんいます。アミノ酸研究とユーザー様のアミノ酸ご利用実感の合理化が進むことで、農業におけるアミノ酸の重要性は今後も益々高まると期待できます。アミノ酸を活用して農作物を健康に育てていきましょう。

関連コラム:アミノ酸肥料の効果とは?作物の品質を向上させる効率的な使い方

関連コラム:微量要素とは?微量要素の働きについて解説

コラム著者

小島 英幹

2012年に日本大学大学院生物資源科学研究科修士課程を修了。その後2年間農家でイチゴ栽培を経験する。

2021年に民間企業数社を経てセイコーステラに入社。コラム執筆、HP作成、農家往訪など多岐に従事。

2016年から現在まで日本大学生物資源科学部の社会人研究員としても活動し、自然環境に配慮した農業の研究に取り組む。研究分野は電解機能水農法など。近年はアーバスキュラー菌根菌とバイオ炭を利用した野菜栽培の研究に着手。

検定、資格は土壌医検定2級、書道師範など。

-

クエン酸、アミノ酸、微量要素を配合した琉球泡盛由来の液体肥料BioSもろみ

高温および低温ストレス緩和の泡盛由来液体肥料

【もろみM】アミノ酸・クエン酸・微量要素のオールラウンド肥料

【もろみKC】果実品質向上と光合成サポートに強み

【もろみJS】成り疲れ予防・回復の有機JAS肥料 -

有機物100%ペレット アミノ酸乾燥菌体肥料アミノエイト

・大手食品工場のタピオカが原料の環境循環型肥料

・窒素とアミノ酸を主体とした遅効性ペレット肥料

・土壌の透水性向上、微生物群発達、食味向上など

・安心の日本製造 -

プロフェッショナル仕様の高濃度腐植酸ペレット堆肥腐植マスター

・セイコーエコロジアのオリジナル商品

・腐植酸、NPK、微量要素、アミノ酸、放線菌を含有

・リン酸吸収、微生物群発達、根群発達、品質・食味向上

・安心の日本原料、日本製造 -

東南アジア産ホンダワラの有機JAS海藻肥料海藻ミール/アルガペレット

・種々アミノ酸と微量要素を豊富に含有

・元肥でも追肥でも使いやすいペレット

・元肥では3~5袋/10aを目安に施用

・果菜類や果樹の甘みとコクを引き出す -

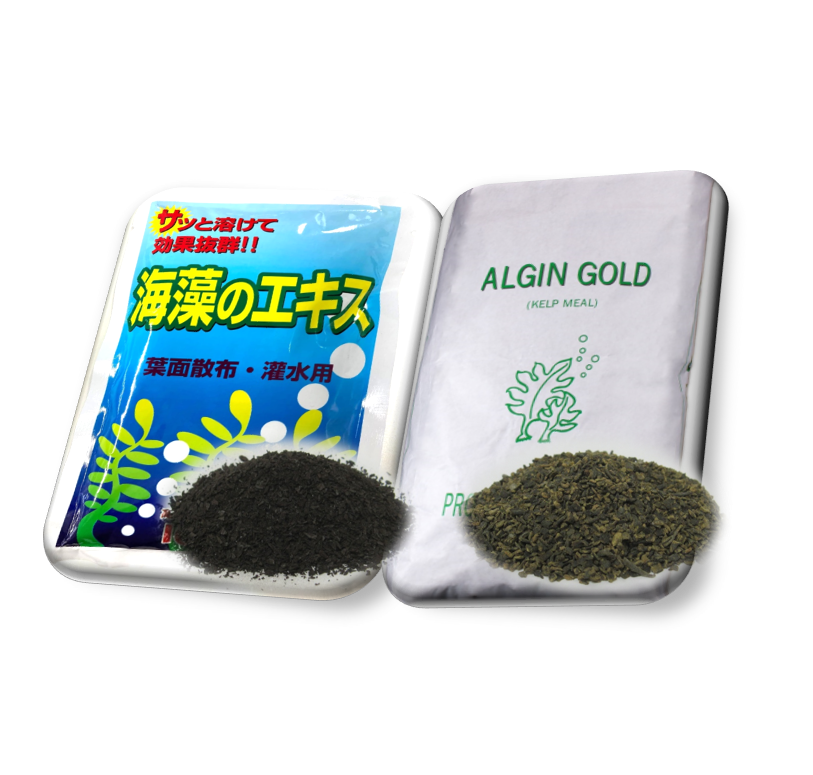

高品質の北欧産海藻が原料の粉末肥料海藻のエキス/アルギンゴールド

- ノルウェー産の最高級海藻アスコフィルム・ノドサムが原料

- アミノ酸、微量要素、ビタミンなど60種類以上の栄養素を含有

- 「海藻のエキス」葉面散布と灌水で使用する水溶性粉末

- 「アルギンゴールド」元肥と追肥で使用する天然海藻粉末

- 果菜類や果樹の糖度アップ!!