今回のコラムではバイオ炭に関する基本的な情報と、農地へ施用した際の土壌改良としてのメリットや、行政主導で行っている補助制度について解説していきたいと思います。コラムの後半では、籾殻を炭化して(バイオ炭)にして土壌へ施用し、Jクレジット制度を活用して売却した際の試算も行いましたので参考にしていただければ幸いです。

バイオ炭とは?

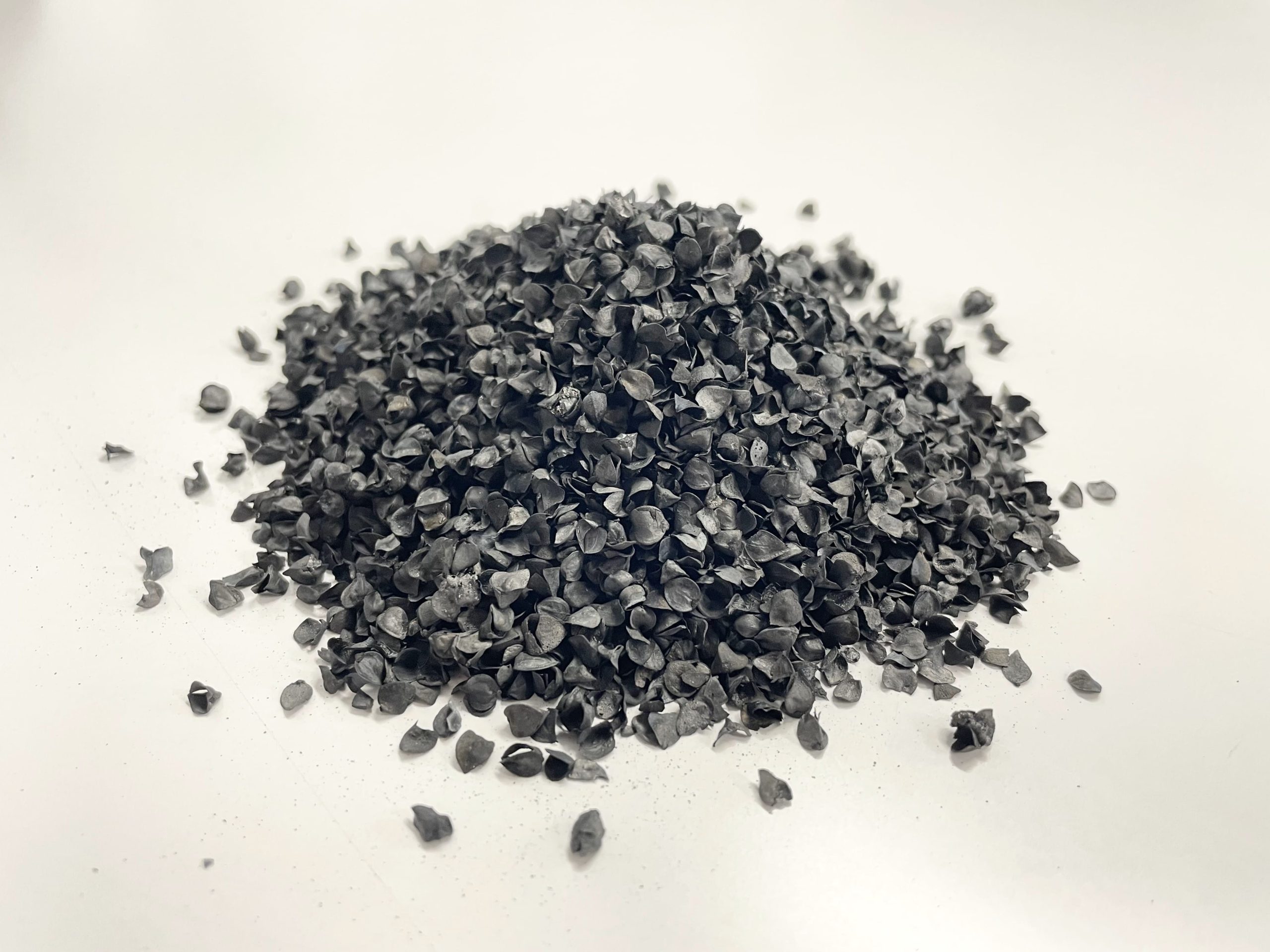

バイオ(bio)とは英語で「生命」や「生物」を意味する接頭辞です。バイオ炭は直訳すると生命の炭、生物の炭ということになるのでしょうか。農林水産省のホームページではバイオ炭とは、木炭や竹炭など「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物」と表現してます。これはIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の「2006年IPCC国別温室効果ガスインベントリガイドラインの2019年改良(2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories」)」の内容を踏襲したものと思われます。原料のバイオマスとしては、木材・家畜ふん尿・草木・もみ殻・木の実・下水汚泥などがあります。

直訳の生命の炭、生物の炭ということであれば、石炭は動植物の遺骸が地中の中で時間をかけて炭化したものですから、石炭もバイオ炭だと考えられそうですが、農林水産省での定義は異なるようです。「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下」というのは、焼却ではなく熱分解により作られたものと考えて良いと思います。

| 燃焼と熱分解の違い | |

|---|---|

| 燃焼 | 十分な酸素が供給され、有機物の炭素と酸素の酸化反応が起こり、炎や熱を発生させる。燃焼しきらないものは灰となって残る。 |

| 熱分解 | 有機物を無酸素または低酸素状態で加熱し、熱を使って蒸し焼きで加熱することにより、炭化物(炭素分のみの固形物)を残す。 |

筆者は少し見解が異なりますが、農林水産省はバイオ炭の活用が農地における炭素貯留を促進することで二酸化炭素の排出量削減となり地球温暖化対策につながると位置付けています。

バイオ炭を利用するメリット

土壌を改善する効果が期待できる

バイオ炭は有機物を炭化したものです。一般に有機物を炭化すると多孔質になります。孔の大きさはマイクロメートル単位のため肉眼では確認することができませんが、この無数の微細の孔があると水分の吸着機能を生み出すため、土壌の保水性・保肥性などを改善する効果が期待できるとされています。孔は畑としての土の機能を向上させる微生物の住処にもなるため、作物が良く育つ環境を整えると考えられています。バイオ炭を土壌に施用したときの効果は、原料や生成温度によって適否があるようです。バイオ炭をめぐる事情(農林水産省)にわかりやすい表がありましたので抜粋します。

| バイオ炭の理化学性を考慮した土壌改良への適否 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 原料 | 生成温度 | 保水性改善 | 保肥性改善 | 土壌酸性 改良 |

リン供給 |

| 木材チップ | 低温 | 〇 | 〇 | × | × |

| 高温 | 〇 | × | △ | × | |

| 竹 | 低温 | 〇 | 〇 | △ | × |

| 高温 | 〇 | × | 〇 | × | |

| もみ殻 | 低温 | △ | 〇 | △ | × |

| 高温 | △ | × | 〇 | × | |

| 鶏ふん | 低温 | △ | × | ◎ | ◎ |

| 高温 | △ | × | ◎ | ◎ | |

| 集落排水 汚泥 |

低温 | × | × | △ | 〇 |

| 高温 | × | × | △ | △ | |

農林水産省「バイオ炭をめぐる事情」より抜粋

またバイオ炭のpHは8~10程度とアルカリ性に傾いている傾向があり、酸性土壌に偏りすぎた土壌を改善する効果も期待できます。

保管や取扱いがしやすい

もみ殻や木材チップは、そのままでも土壌への施用はできますが、炭化したものに比べて分解のスピードが非常に遅いため土壌を改善する効果が出てくるのに時間がかかってしまいます。炭化することで土壌微生物による分解が速く、土壌が改良されやすいという効果が期待できます。また家畜のふんについては、堆肥化する過程や施用した後など、臭いが発生する場合がありますが、炭化すると臭いが抑えられ運搬もしやすいというメリットがあります。

産業廃棄物の処理費用を抑える

米農家さんで出るもみ殻や、木材の製材やパルプ製造などによって発生する木くずは、処分する場合は産業廃棄物となりコストがかかります。家畜廃棄物も同様に産業廃棄物となります。これらを炭化して土壌施用するなど活用できれば処理費用を抑えることができます。

行政からの支援を受けやすくなる

みどりの食料システム法において、都道府県や市区町村から「環境負荷低減に取り組む生産者」として認定を受けると、必要な設備等への無利子融資や農業改良資金等の償還期間の延長等の支援が受けやすくなります。認定を受けるためには環境負荷低減事業活動計画を策定する必要があり、取組(計画)の類型の中に「バイオ炭の農地施用」という項目が入っています。

Jクレジット制度を活用してCO₂想定削減量を販売できる

バイオ炭をめぐる事情(農林水産省)によると、バイオ炭を農地へ施用すると、ベースライン排出量(対策を実施しなかった場合の想定CO₂排出量)とプロジェクト実施後の排出量との差である排出削減量を「J-クレジット」として取引することができます。その場合、プロジェクトの登録やバイオ炭の認証が必要となります。

バイオ炭を利用するデメリット

過剰に施用すると土壌のpHがアルカリ性に傾きすぎる

一般にバイオ炭はアルカリ性のため、酸性に偏りすぎた土壌の補正に役立てることができます。ただし、施用量が多すぎると土壌がアルカリ性に傾きすぎてしまい、栽培作物に適したpHの範囲を逸脱してしまう可能性があります。場合によっては、慣行の石灰資材の量を減らしたり、投入を控えたりしたほうが良いかもしれません。

品質や肥効が安定しにくい

バイオ炭の理化学性は原料によって異なるため、肥効が一定ではありません。いろいろな種類のバイオ炭を土壌に施用すると、作物の品質や成長が揃わず農家さんの作業負担が大きくなる可能性があります。また、燃焼させる温度によって栄養素の濃度や溶出性能が変化することがあるため、使い方や施用量に注意する必要があります。

Jクレジット制度を利用する場合に手間がかかる

土壌にバイオ炭を施用した場合に、Jクレジット制度を活用しどれぐらいのお金が入ってくるか気になるところです。計算方法がややこしいのですが、次の章で試算してみましたのでご参考になさってください。素人計算ですので間違っていたらご指摘いただけると幸いです。バイオ炭の農地施用は、土壌に貯留した炭素から、このプロジェクトにより発生した炭素を差し引いた炭素貯留量(t-CO2)をクレジットという名目で販売できます。ただし、プロジェクトの登録やバイオ炭として認証してもらう手続きが煩雑なうえに、売買成立までに時間がかかるようです。

地球温暖化防止にほとんど効果がない可能性がある

IPCCは1988年に温室効果ガスによる地球温暖化を前提として、世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)によって設立された国連の機関です。本来は学会や研究機関という位置づけではなく、地球温暖化に関する評価を世界の国の政治家および政策担当者へ伝えることを目的としており、「一致した見解を破る=科学」という立場をとっていません。「正しく知る地球温暖化」(赤祖父 俊一|誠文堂新光社)では、IPCCは自然変動を十分研究せず、最初から炭酸ガス放出による温暖化を地球上の重大問題にすることを政治目的にしていると指摘しています。また、「気候変動・脱炭素」14のウソ(渡辺 正|丸善出版)では、現在の気温上昇の原因が全て二酸化炭素だったと仮定して、日本が年間5兆円をかけて行っている温暖化対策が効果を上げた場合に、昇温が抑えられる程度は0.003℃であると試算されており(日本のCO₂排出量は世界の3%程度のため)、地球温暖化防止にはほとんど効果がないと指摘しています。未来は予測できないため真偽のほどを判断するのは非常に難しいのですが、ご興味のある方は文末に参考にした著書を記載していますので、ご一読されることをお勧めいたします。

バイオ炭(もみ殻くん炭)を農地施用した際の売却価格の試算

Jクレジット制度を活用してバイオ炭(もみ殻くん炭)を農地施用した場合の売却金額を試算してみました。素人計算ですので、詳しい方で試算に不備がありましたらご指摘いただけましたら幸いです。

Jクレジットの取引単位は炭素貯留量(t-CO2)です。

炭素貯留量(t-CO2)はプロジェクト実施後のCO₂貯留量(A)-プロジェクト実施によるCO₂排出量(B)という計算式で求めることができます。

試算条件

・施用する畑の広さは10反

・1反あたり3,000L(3フレコン)施用 ⇒ 10反で30,000L(30フレコン)施用

・もみ殻の重量は1,000L(1フレコン)=100kgと仮定

・原料はライスセンターより2トラックで運搬

・バイオ炭の原料はもみ殻

・原料をライスセンターからトラックにて運搬

・もみ殻のくん炭化には「スミちゃん|B-2型」を使用

・慣行の堆肥施用とは別のタイミングでトラクターを使い土壌へ施用

計算表

| 項目 | t-CO2 (小数点3以下は四捨五入) |

|

|---|---|---|

| プロジェクト実施後のCO₂貯留量(A) | 3.50 | |

| プロジェクト実施によるCO₂排出量(B) | 原料運搬による排出量① | 0.04 |

| バイオ炭製造設備の使用による排出量② | 0.07 | |

| バイオ炭施用設備の使用による排出量③ | 0.11 | |

| 炭素貯留量(A-B) | 3.28 | |

プロジェクト実施後のCO₂貯留量(A)

| 項目 | 単位 | ||

|---|---|---|---|

| 投入するもみ殻燻炭の重量(a) | 30,000L(1反あたり3,000L施用) 1,000Lあたり100kg(推定) |

3.0 | t |

| 炭素含有率(b) | もみ殻・稲わら由来(熱分解) | 0.49 | |

| 100年後の炭素残存率(c) | もみ殻・稲わら由来(熱分解) | 0.65 | |

| 係数(d) | 44/22 | ||

| 炭素貯留量 | (a)×(b)×(c)×(d) | 3.5035 | t-CO2 |

プロジェクト実施によるCO₂排出量(B)原料運搬による排出量①

| 項目 | 単位 | ||

|---|---|---|---|

| 燃費(a) | 2tトラック(ネットコンテナで運搬) | 5.25 | km/L |

| 輸送距離(往復)(b) | ライスセンターからの籾殻燻炭製造場所までの移動距離 | 6 | km |

| 往復回数(c) | 原料の籾殻90,000L≒フレコン90袋 1往復6フレコン | 15 | 回 |

| 燃料使用量(d) | (a)×(b)×(c) | 17.14286 | L |

| 単位発熱量(e) | 各種係数より(ガソリン) | 33.4 | GJ/k |

| 排出係数(f) | 各種係数より(ガソリン) | 0.0686 | t-CO2/GJ |

| 排出量(g) | (d)×(e)×(f) | 39.2784 | kg-CO2 |

| 排出量(kgからtへ換算) | (g)÷1,000 | 0.0392784 | t-CO2 |

プロジェクト実施によるのCO₂排出量(B)バイオ炭製造設備の使用による排出量②

| 項目 | 単位 | ||

|---|---|---|---|

| 定格消費電力(a) | もみ殻燻炭化装置(スミちゃんB-2型) | 1.65 | kW |

| 稼働時間(b) | 1時間で1,000L製造 | 90 | 時間 |

| 系統電力の排出係数(c) | 全電源 | 0.438 | kg-CO2/kWh |

| 排出量(d) | (a)×(b)×(c) | 65.043 | kg-CO2 |

| 排出量(kgからtへ換算) | (d)÷1,000 | 0.065043 | t-CO2 |

プロジェクト実施によるのCO₂排出量(B)バイオ炭製造設備の使用による排出量③

| 項目 | 単位 | ||

|---|---|---|---|

| 燃費 | トラクターで散布 | 5 | L/反 |

| 燃料使用量(a) | 10反 | 50 | L |

| 単位発熱量(b) | 各種係数より(軽油) | 33.3 | GJ/k |

| 排出係数(c) | 各種係数より(軽油) | 0.0689 | t-CO2/GJ |

| 排出量(d) | (a)×(b)×(c) | 114.7185 | kg-CO2 |

| 排出量(kgからtへ換算) | (d)÷1,000 | 0.114719 | t-CO2 |

試算によると10反あたり3.28t-CO2の炭素貯留量となります。日本取引所グループの「市場開設(2023年10月11日)以降の売買状況」によれば、クレジットの種類による差異は考えずに販売価格を平均するとおおむね3,800円/t-CO2ですから、10反あたりの売却益は3.28(t-CO2)×3,800円=12,464円となります。

Jクレジット制度を利用する場合は、バイオ炭を施用する土壌やバイオ炭の製造や品質に関する条件をクリアーする必要がありますので、詳しくは「バイオ炭の農地施用を対象とした方法論について」(農林水産省 環境政策室)をご参照いただければと思います。

バイオ炭作りにおすすめの資材:バイオ炭製造機|しんちゃん

もみ殻だけでなく、そば殻や落花生殻など多様な農業残渣をくん炭化することができます。一度に投入できる量はおよそ200Lで、原料の特徴や乾燥度にもよりますが、乾燥状態の良いもみ殻を例にとるとおよそ1~2時間程度で炭化することができます。熱いドラム缶を移動できるキャッチャーと交換用のドラム缶も付属(合計で3個)しているため、冷えるのをまたずに連続して運転することが可能です。一般的なバイオ炭製造機は数百万円以上のものが多く、助成金などの補助を受けないと導入のハードルが高いのですが、しんちゃんは価格を抑えており気軽にバイオ炭づくりにチャレンジできます。

バイオ炭を生かした良質の土づくりを

今後のJクレジットの取引価格の動向については未来のことになりますので不明ですが、過去の履歴による単価では申請や手続きの手間を考えると、バイオ炭の農地施用を実施しクレジットを販売するというのはおすすめできないというのが筆者の結論です。単純に産業廃棄物の負担を軽減すること、そして土壌を改善する資材として畑に施用すること、こちらのメリットのほうがはるかに大きいと思います。

▼参考資料:

・バイオ炭の農地施用(Jクレジット制度ホームページ)

・Jクレジットについて(データ集)(Jクレジット制度事務局)

・バイオ炭の農地施用を対象とした方法論について(農林水産省 環境政策室)

・カーボン・クレジット市場日報(日本取引所グループ)

・「気候変動・脱炭素」14のウソ(渡辺 正)丸善出版

・「正しく知る地球温暖化」(赤祖父 俊一)誠文堂新光社

・気候変動とエネルギー問題(深井 有)中公新書

コラム著者

セイコーステラ 代表取締役 武藤 俊平

株式会社セイコーステラ 代表取締役。農家さんのお困りごとに関するコラムを定期的に配信しています。取り上げて欲しいテーマやトピックがありましたら、お知らせください。