現在ではこのような知恵を活かし、晩秋に収穫した作物を雪の中で保存後出荷する栽培方法を用いて市場に出回るものは、越冬野菜という一つのブランドとして認識されています。全体の生産量が少なくなる冬場に市場に出回ることでより価値が高くなり、「越冬キャベツ」(北海道上川郡和寒町のブランド)や「雪ノ下大根」(函館市亀田町のブランド)などは有名なブランド野菜です。希少性が高くなることで越冬野菜は高値での販売が可能になるというメリットがあり注目を集めています。今回は越冬野菜ではありませんが、供給が少なくなる冬場に野菜を市場に提供することが可能になる冬のハウス栽培についてお伝えしていきたいと思います。

冬に野菜をハウス栽培するメリット・デメリット

●メリット

ハウス栽培の良いところは、外の気象環境に左右されにくく作物に適した生育環境を人工的に維持できるという部分です。ハウスの被膜の組み合わせを工夫すれば、少ない光熱費で温室を適切な温度に維持しやすくなります。防霜としての効果も期待できます。

予算は高くなりますが、温度・湿度・二酸化炭素濃度・土中水分・換気等を計測できるセンサーでセンシングを行い、自動的に制御する方法もあります。自動化を進めることで作物の環境調整作業から解放され、仕事の効率を格段にあげ収穫量を増やすことが可能となります。

●デメリット

雪深い場所でハウス栽培を行う場合は雪対策が不可欠となります。施設が雪につぶされないようにパイプおよび鉄骨などの強度を確保し、除雪のしやすさを考慮しておく必要があります。一般的にビニールハウスは雪に弱く、こまめに除雪をする必要があります。降雪地域でハウスを作る際には、除雪作業をしても利益が生み出せるかコストをよく見極めて投資をする必要があります。

費用を抑えたい農家さんは、ビニールハウスを選択するケースが多くなりますが、ビニールハウスの被覆は数年で交換時期を迎えるため、定期的なメンテナンスが必要になります。また台風や強風などの風害にも影響を受けやすく日々のケアをこまめに行わなければなりませんし、厳冬期に人工的に環境を作り出し、維持するには温度調節が必要ですから相応の光熱費が発生します。加えて自動化を導入すると、センサーや制御装置の設定が不十分で環境管理が適切に行われないケースもあり、装置の調整を行うため手がかかってしまうことがあります。省力化しようと考えて導入した設備の調節に時間を取られ、反対に労力が増えてしまっては本末転倒です。

ハウス栽培は天候の影響もうけることもなく、生産が継続されていることになり経営的にはありがたいのですが、休んでいる時間がなくなり総労働時間は増えることになります。露地栽培のみの時代には寒さの影響をうけ栽培そのものをあきらめ、春先までは家の中で出来る作業をしたもので、ライフワークバランスが見直されている昨今では、どちらが良いのか判断するのは難しい部分がありますね。

関連するコラムはこちら

>>>電照栽培とは?育てやすい作物と導入のメリット・デメリット

>>>野菜の日照不足による影響とは|生育不良を軽減する方法

>>>LEDで野菜が育つ仕組み|LED栽培のメリットとデメリットを解説

冬のハウス栽培に向いている主な野菜

冬のハウス栽培に適している野菜類としては、ほうれん草・小松菜・春菊・アスパラガスなどが有名です。これらの野菜の原産国は、中央アジア(ほうれん草)、南ヨーロッパ(小松菜・アスパラガス)、地中海周辺(春菊)と言われており、いずれも気温が低めで夏冬の気候がはっきりとしている低湿度の場所が多い印象です。

●小松菜・ほうれん草

露地栽培で冬場に栽培されることもある小松菜・ほうれん草は、もともと寒さにも強い性質を持っています。寒さにさらすと寒締めにより、低温への備えとして凍りにくい糖分などを蓄積し、旨味を凝縮させることができます。そのため晩秋からハウスを適度に開放し一定期間寒さに当てると良いと言われています。

このような性質を利用し、小松菜やほうれん草に付加価値を与えようという研究が東北農業試験場 地域基盤研究部 低温ストレス研究室で行われています。報告がわかりやすいので、ご興味がある方はご覧ください。

(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 HPより)

●春菊

日本では鍋料理に欠かせない野菜の一つですが、原産国のヨーロッパでは菊の香りが嫌われ、食用ではなく観賞用として栽培されていました。最近は日本食のブームもあり食用として見直されてきているようです。

●アスパラガス

岩手県農林研究センター「休眠特性の解明によるアスパラガス新作型の開発」もご参照ください。

冬のハウス栽培に最適な資材②

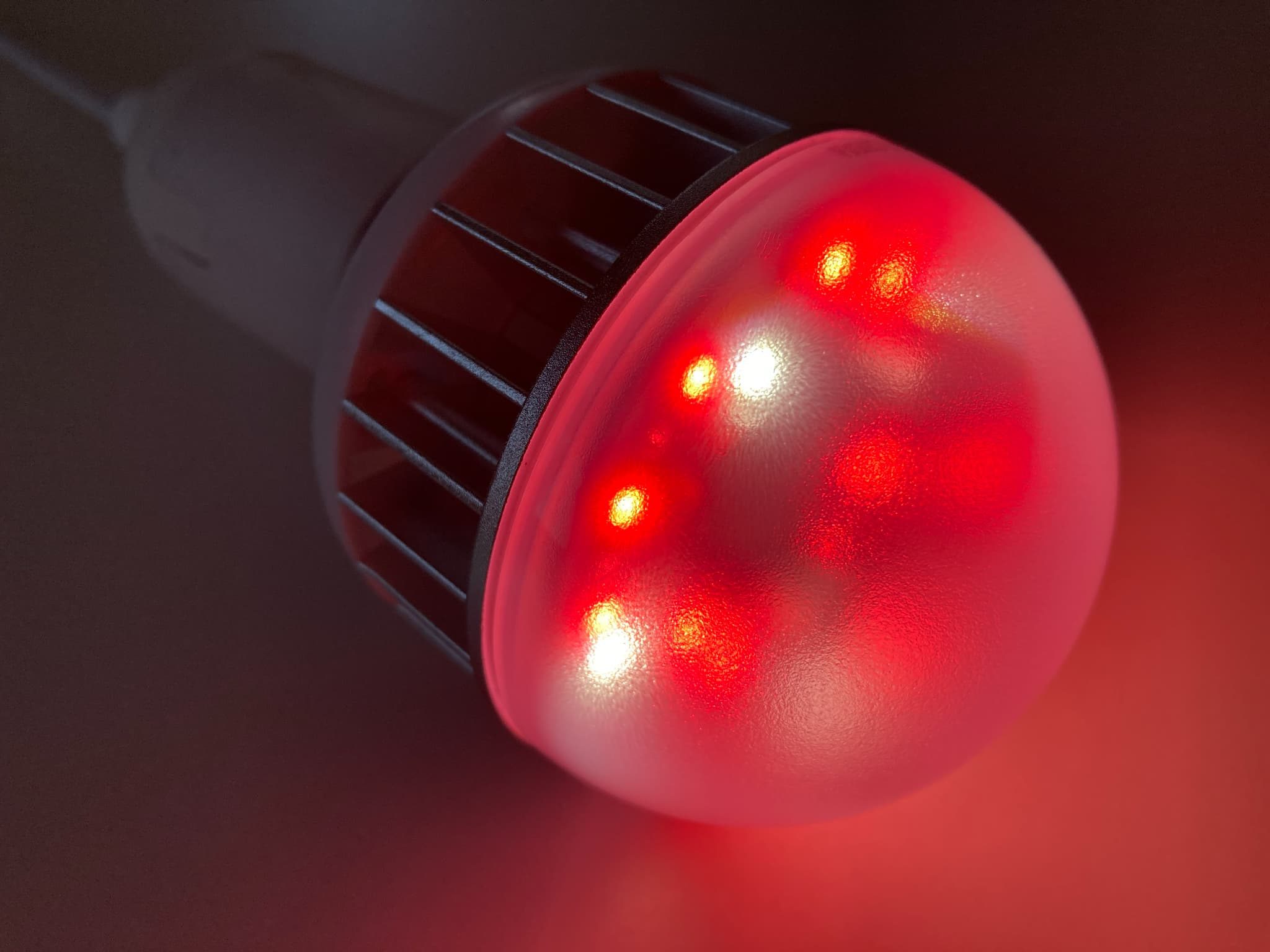

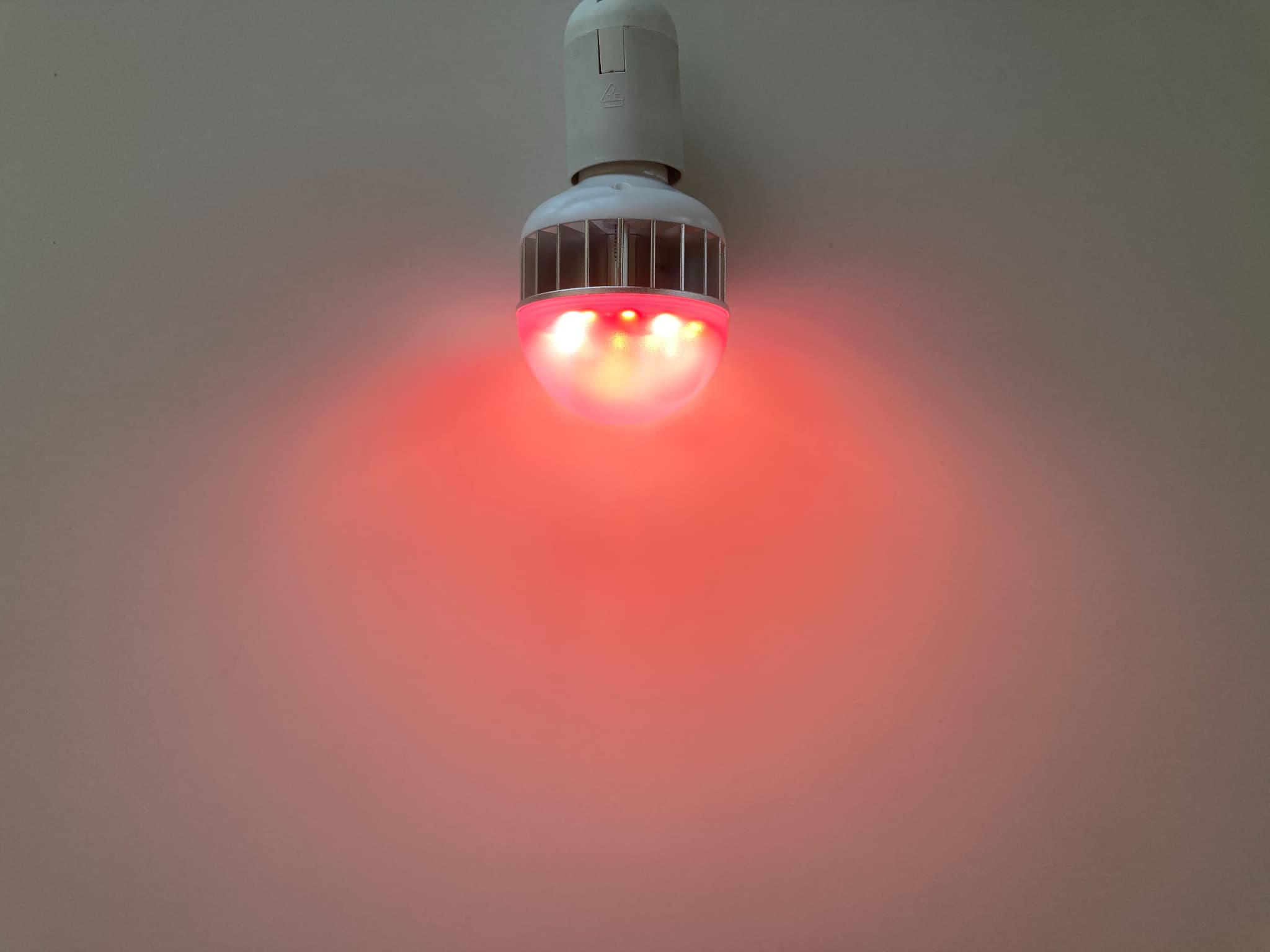

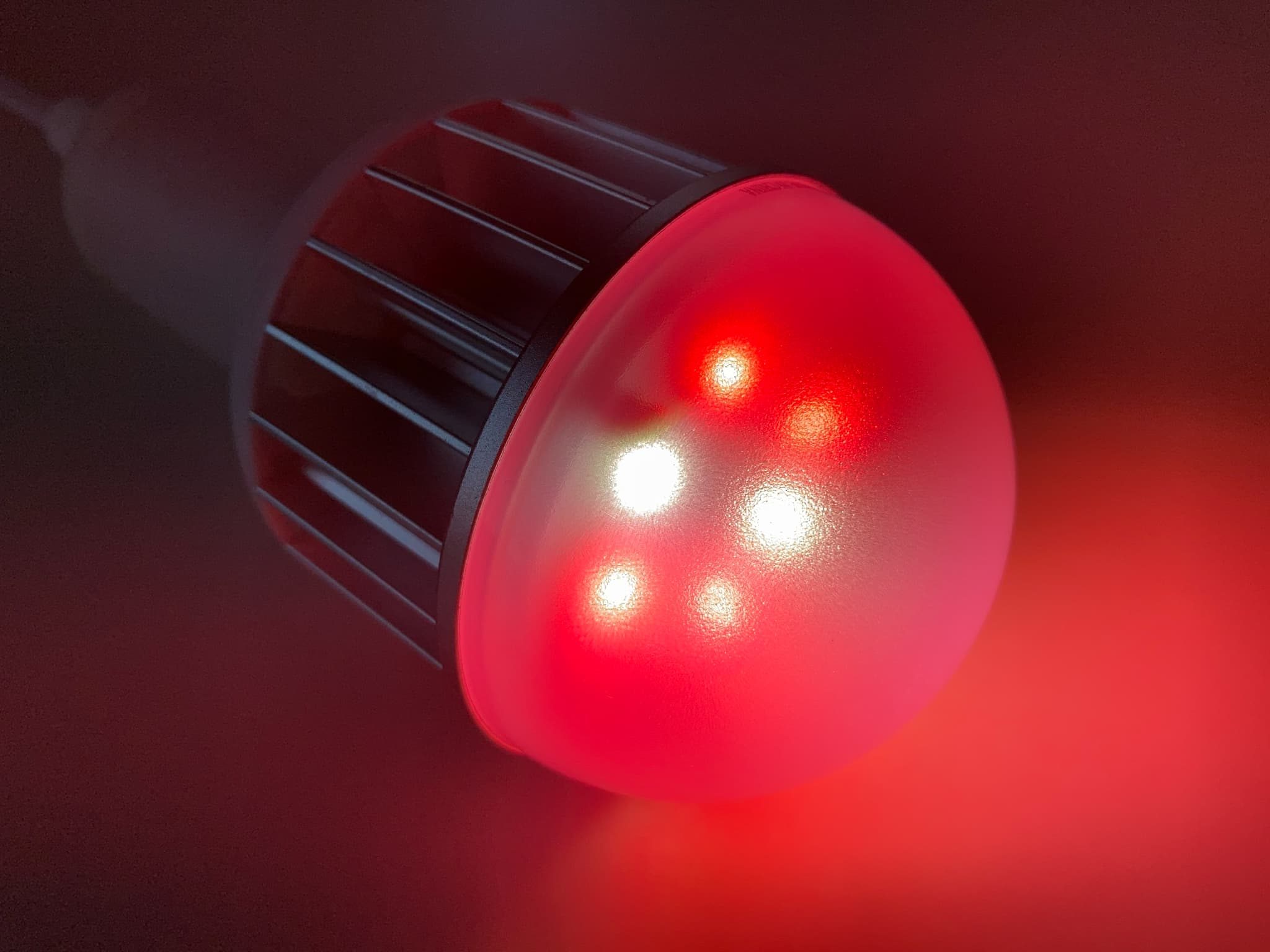

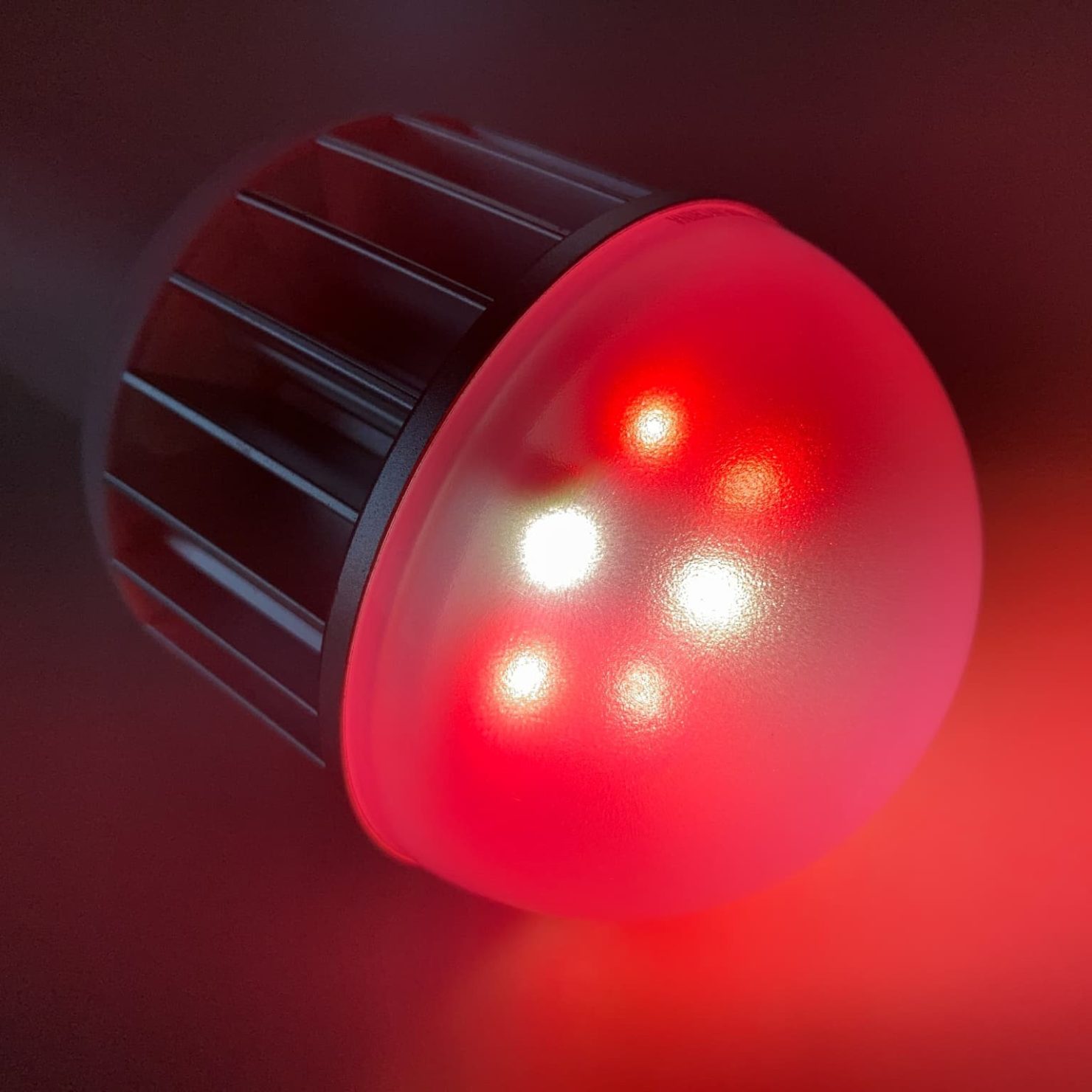

アグリランプFR

アグリランプFRはイチゴと花きの生育促進に適した遠赤色入りLEDです。ミドルパワーとハイパワーの2種類をラインナップしており、イチゴ栽培にはミドルパワーが、花きは品目によってミドルパワーとハイパワーを選択します。赤色がやや強い光色がこれらの植物の生育促進に効果的で、ハイパワーには遠赤色LEDチップが多く搭載されれています。農業試験場にも納入実績があります。

施設を活かし収量アップ

コラム著者

セイコーステラ 代表取締役 武藤 俊平

株式会社セイコーステラ 代表取締役。農家さんのお困りごとに関するコラムを定期的に配信しています。取り上げて欲しいテーマやトピックがありましたら、お知らせください。

-

日照不足を解消する補光用高性能LEDハレルヤ

- 高いPPFDで植物の補光を助ける

- 遠赤色LEDチップの搭載で光合成効率がさらにアップ!!

- 施設栽培では照射範囲が広い120cmタイプを推奨

- 自宅の観葉植物にはコンパクトな60cmタイプを推奨

-

イチゴ用・花き用の遠赤LEDアグリランプFR

- イチゴの促成栽培に最適なLED

- 植物の生育に効果的な遠赤LEDを搭載

- ハイパワー型とミドルパワー型を用意

- 全国の主要産地に導入実績あり!!

-

クエン酸、アミノ酸、微量要素を配合した琉球泡盛由来の液体肥料BioSもろみ

高温および低温ストレス緩和の泡盛由来液体肥料

【もろみM】アミノ酸・クエン酸・微量要素のオールラウンド肥料

【もろみKC】果実品質向上と光合成サポートに強み

【もろみJS】成り疲れ予防・回復の有機JAS肥料 -

ナノバブル植物活性水根活&ナノバブル水製造装置

- ナノバブルの肥料吸着能で肥効改善

- 夏場の苗質向上

- 栄養イチゴとトマトを中心に実績多数

- イチゴではチップバーン改善、収量アップ!

- トマトでは樹勢改善、果実品質向上!