モグラの生態と特徴

モグラは食虫目モグラ科に属する哺乳類で、地中に数十メートルにも及ぶ迷路のようなトンネル網を構築し生活しています。縄張り意識が高く、交配期と子育て期以外は一匹で活動します。頭胴長(頭の先端からお尻までの長さ)は12~16cm程度、体重はおよそ50~130gです。ほとんどを地中で過ごすため、皮の下に埋没した目は光を感じる程度の視覚しかありません。

視覚が退化している反面、嗅覚・聴覚・触覚は発達しています。モグラの鼻は、頭を動かさなくても先端の鼻先の方向を変えて嗅覚を働かせることができます。鼻孔に入ったにおいの強さの違いを区別して、においの方向を決定します。頭の幅が12mm程度に対して4~5mmの大きな鼓膜を持っており、ミミズが土の中を這う音や地上の動物の足音を感じることができます。また、頭やしっぽ、手足にある感覚毛(外部の刺激を感知するために働く毛)は発達しており、土を媒体として伝ってくる振動(地震波)を検知することができます。

ミミズや昆虫など生きた動物を餌にしており、植物の根や種は食べません。1日に体重の半分の量を食べるため、常にトンネルを掘り進めながら獲物を探す性質があります。日本には複数種のモグラが生息していますが、その多くが土を掘り進めやすい環境を好むため、畑や水田などの柔らかい土壌は絶好の生息地となる傾向があるようです。モグラの穴は、直径4~6cm程度で地表から10~15cmほどの深さが主体です。場合によっては50cmほどの深さに構築されることもあります。地域によってトンネルの深さなどが若干異なり、たとえば寒冷地では地面が凍結しやすいため、比較的深い場所で活動することが多いですが、温暖な地域では浅い層を中心に活発に土を掘ることが知られています。

畑で活動するモグラの主な種類と分布

一般に日本の畑にいるモグラの種類は、アズマモグラとコウベモグラです。アズマモグラはもともと日本各地に生息していましたが、大陸からやってきたコウベモグラに追いやられ、現在は北海道を除く東日本にはアズマモグラ、沖縄県を除く西日本にはコウベモグラという勢力図になっています。両種の生態はほぼ同じようで、湿潤で土壌の深い平野部を好んで生活しています。特定の地域では保護対象となっているケースもあるため、捕獲する際には注意が必要です。

モグラの食性と生活習慣

モグラの食肉獣でミミズや虫の幼虫、カタツムリ・ナメクジ・クモなどをエサにしています。その他、多種多様な土中生物を食べます。基本は地中で活動していますが、夜間は地上を歩行することもあります。また、雨の後などはトンネルが水没してしまうため、一時的に地上に出てくる場合も見られます。モグラは常に新鮮な餌を求めて移動するため、場所を次々と変えながら掘り進むのが特徴です。活動時間は昼夜を問わず、基本的に土中で生活しているため人目につきにくい生き物です。しかし、盛り上がった土(モグラ塚)を見つけることで活動を把握することができます。塚が連続して見つかる場合はその下に複雑なトンネル網が広がっている可能性があります。

モグラ塚とトンネル網の仕組み

モグラ塚の特徴

モグラは穴を掘るときに、地表に小さな円錐形や丘のように盛り上がったモグラ塚を残します。これは、不要になった土を地上に押し上げるために出来るものです。土の粒が比較的細かく、均一に見えるのも特徴で、これはモグラが深部の土を丁寧にかき出している証拠です。モグラ塚が連続して見つかる場所には、近くに本拠地となっている巣がある可能性が高いと考えることができます。

モグラの本道と支道の構造

モグラのトンネル網は、よく利用される主要ルート(本道)と、そこから派生する支道で構成されています。本道は頻繁に通過するルートで繰り返し利用されます。本道では巣をつくったり食料を貯蔵したりするなどモグラが最もよく活動する場所です。一方、支道は土壌にいるミミズや虫などの匂いや振動を感じたときに、本道からそれて、対象物に向かって一時的に掘られます。採食用の道のため行き止まりや短い区間が多く、すぐに利用されなくなるとされています。支道に比べて本道は地中深くに掘られる傾向があり、コウベモグラでは深さが1.3mに達していた事例も知られています。

畑におけるモグラ被害の実態

モグラは肉食性のため直接農作物を食い荒らすわけではありませんが、土中を激しく掘り進めることで作物の根を切ったり、押し上げたりしてしまいます。その結果、作物の成長が阻害され、収穫量が減少する原因となります。根が切断されると栄養の吸収が滞り、早い段階で枯れてしまうケースも少なくありません。水田では、モグラが畦畔(けいはん)に穴をあけて水が抜けてしまうなどの被害も多いようです。

農作物への直接的なダメージ

モグラが作るトンネルは細長く複雑で、そこを通る際には根を避けずに進むため、作物の根を痛めたり、根の周辺に土が少なくなることで養水分の吸収を阻害したりするという被害が起こりやすくなります。トンネルが広がるほど被害範囲も拡大します。こうした直接的なダメージは、根が浅い作物や若い苗に悪影響を及ぼしやすいのが特徴です。成長初期にダメージを受けた作物は、その後の生育が遅れたり、最終的な収穫量が大きく減ったりしてしまうこともあります。

モグラ塚やトンネルに起因する二次被害

モグラ塚を足がかりにネズミや他の害獣が潜り込み、さらに被害を拡大させるケースもあり注意が必要です。モグラが作物の根や根菜類を食害すると誤解されやすいのですが、モグラは植物を食べません。モグラの掘った穴を利用して植物食のネズミなどの小動物が侵入することで農作物が食害を受けます。

色々なモグラ対策

忌避剤を用いる

モグラはヨード(ヨウ素)、ナフタリン、木酢液、唐辛子、ニンニクなどの匂いが苦手だと考えられています。このようなモグラが嫌がる成分を含む忌避剤をトンネルやモグラ塚に散布する方法は、多くの農家で利用されています。市販の忌避剤には木酢液やヨード系のものなどがあります。炭の焦げた臭いに忌避効果があるのか、燻炭を施用すると効果が期待できるとの声もあるようです。これらはモグラの嗅覚を刺激して畑から遠ざけると考えられていますが、根拠を示すような検証は行われていないようです。

トウガラシエキスやナフタリンを主成分にした忌避剤については、実験環境においては効果があったと報告されています。ただし、実際の現場で効果が得られるかどうかはわかっていません。

音や振動など発生器を用いる

音波振動を発する装置を畑に設置することで追い出す手法です。モグラは聴覚や触覚が優れているため、音波や振動を発生させると忌避効果があるとされています。地中で振動やノイズを嫌うモグラの特性を利用したものです。ただし、モグラが音や振動に対してどのような反応を示すのかに関する研究は少ないようで、はっきりとしたことは不明です。また、ネズミやシカなどの害獣が繰り返される音や振動に順化して効果が低下することがわかっているため、音や振動に慣れて効果が薄れる可能性は否定できません。周期的に設置場所や稼働パターンを変更するなどの工夫が必要かもしれません。

捕獲器(捕獲トラップ)を用いる

モグラを物理的に駆除したい場合は、トンネル内に捕獲器を仕掛ける方法があります。捕獲器には刺殺式・狭式・パイプ式などがあり、モグラのよく通る本道に設置します。一度、捕獲しても別の個体が周辺から侵入してくる可能性があり、長期的に考えると被害を阻止するのは難しいといった指摘があります。また、モグラが頻繁に通る本道を見つけて、適切に捕獲器を設置するのは難しく、作業者の技量が低ければ効果が期待できません。

効果的にモグラを駆除するには、本道を特定してトラップを設置することが重要です。トンネルの形状やモグラ塚の位置関係を確認しながら、複数の入口をふさぐように罠を仕掛けると成功率が高まると考えられています。

モグラは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の対象鳥獣のため、捕獲する場合には原則としては都道府県知事への申請と許可証の取得が必要です。ただし、農林業活動による捕獲行為については対象外とされています。捕獲前に管轄の市区町村に確認を取っておくとトラブルを避けられるでしょう。

フェンスや溝で通路を遮断する

モグラが掘る穴は深くても1m程度です。圃場の周囲の地中50~60cmにフェンスやメッシュシートを張ったり、深さ1m程度の溝を掘ったりして進路を遮断し、外部からの侵入を物理的に防ぐ方法です。畑の境界線を掘り下げ、一定の深さまでフェンスやシートを埋めることができれば、モグラはフェンスを越えて進むのが難しくなります。

モグラ対策におすすめの資材|畑の番人「モグラ撃退器」

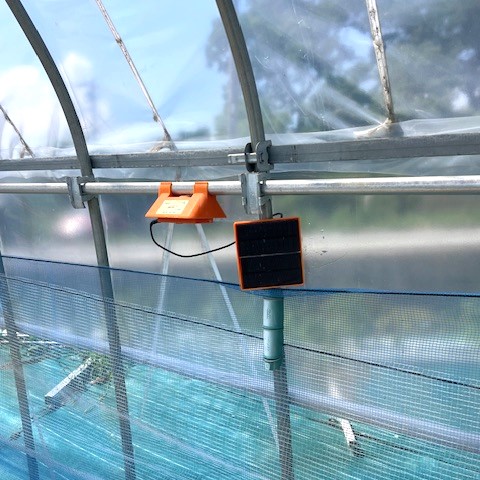

モグラ対策でおすすめしたいのが、畑の番人 モグラ撃退器 です。ハウスパイプに取り付けると、鳴動部に内蔵された爪がパイプを叩き音や振動を発生させます。軽量で小型のため取り扱いしやすく、ソーラー式で充電して稼働しますので、太陽が当たる場所であればどこでも簡単に設置することができます。30分ごとに15秒間、間欠的に鳴動しますので、音や振動に敏感なモグラを畑から遠ざける効果が期待できます。住宅街が近い圃場では、音のトラブルになる可能性がありますので、使用をお控えください。

モグラの生態を理解して複合的に対策を行いましょう

モグラの生態や生活パターンを理解し、それに応じた対策を的確に取ることが重要です。取り組みやすい忌避剤や音波発生器などの追い払い対策だけでなく、フェンスやメッシュシートなどの物理的なバリアなどを組み合わせることで、より効果的に被害を抑えられます。被害が大規模な場合は専門家の力を借りることも選択肢に加えながら、畑を深刻な被害から守る総合的な対策を打ち立てましょう。

関連コラム:モグラの駆除方法と対策を徹底解説!庭や畑を守る効果的な撃退方法とは

参考資料

・モグラの音感覚(日本音響学会誌)

・野ネズミ・モグラの防除法(東京都産業労働局)

・飼育下および野外におけるモグラ用忌避剤の効果試験(におい・かおり環境学会誌)

コラム著者

セイコーステラ 代表取締役 武藤 俊平

株式会社セイコーステラ 代表取締役。農家さんのお困りごとに関するコラムを定期的に配信しています。取り上げて欲しいテーマやトピックがありましたら、お知らせください。