ハクビシンがもたらす畑の被害の実態

まずはハクビシンが畑に及ぼす被害の内容を把握し、早めの対策を講じる必要があります。

ハクビシンは甘い果物や熟した野菜を中心に狙うため、特に収穫間近の作物が集中的に被害を受けがちです。さらに、食害だけでなく糞尿による汚染リスクも高く、衛生面の問題が浮上する事例も少なくありません。農業用倉庫や家屋(屋根裏など)に侵入された場合は、設備の破損や異臭など二次被害を引き起こすおそれもあるため、見逃せない問題となっています。

作物の食害と収穫量の減少

ハクビシンは熟度の高い果物や野菜を好み、収穫期に入ったトマト、メロン、スイカ、ブドウ、ミカン、イチジクなどを狙って食害します。被害が複数の畝に及ぶと経済的ダメージが大きく、販売予定だった作物を大幅に失うこともあります。さらに、ハクビシンは残すことなく食べる場合もあれば、一部だけかじる場合もあり、そのいずれにせよ十分に育てた作物を台無しにしてしまう深刻な問題です。

糞尿被害と農産物の汚染リスク

ハクビシンの糞にはサルモネラ菌、エルシニア菌、カンピロバクターなどが含まれており、農産物や作業エリアが汚染される恐れがあります。特に農作物の汚染は衛生面の観点から大きなリスクとなり、食中毒の危険性すら生じる場合があります。収穫物だけでなく土壌自体の汚染が進むと、その後の作付けにも影響が及ぶため、早期の防除が求められます。

家屋・農業設備への侵入トラブル

ハクビシンは木登りが得意で狭い隙間からでも入り込む(ハクビシンの頭が入り込める7~8cm各の隙間であれば侵入可能)ため、農業用倉庫や家屋の屋根裏にも侵入しやすい性質があります。侵入されるとダクトや配線を傷つけたり、断熱材を噛みちぎられたりと建物の損傷につながるケースも少なくありません。加えて、一度住み着いてしまうと長期的に同じ場所を利用する習性もあるため、構造的な対策が必要となります。

ハクビシンの生態と行動パターン

対策を施すには、ハクビシンがどのような環境を好み、どんな生活リズムなのかを把握することが大切です。

ハクビシンは中型の哺乳類で、国内の幅広い地域に適応しています。彼らは木や建物の屋根裏など、高所を好んで移動するため、畑周辺だけでなく民家や施設の高い場所にも出没する特徴があります。さらに、夜行性という特性もあり、日中には見かけにくい一方で夜間に活発に動き回ることで被害を拡大しやすいのです。

好む生息環境

ハクビシンは山林から都市部まで幅広く生息し、木の上はもちろん、屋根裏など立体的な空間にも適応する柔軟性を持っています。こうした環境選ばずの性質と高い運動能力が、畑への侵入を容易にしているのです。

繁殖期や活動時間の傾向

ハクビシンは主に夜行性であり、夕方から夜間にかけて活発に餌を探し回ります。特定の繁殖期を持たず、一年を通して繁殖が可能なため、個体数が増えやすいことも被害が拡大する原因のひとつです。

苦手な臭い・天敵の有無

ハクビシンはトウガラシ系、ミント系、木酢液、アンモニアや酢、ラベンダーオイルなど強い刺激臭を嫌がる一方で、野生下での天敵は限られているため、生息数が大きく減ることが少ない状況です。仮に動物園などで飼育される猛禽類が天敵になることはあっても、自然界においては大きな捕食者がほとんどいないのが現状です。その結果、ハクビシン対策としては忌避剤などを利用しないと防ぎにくい場面が多いのです。

なぜハクビシンは畑を狙うのか

甘くて栄養価の高い作物がある畑は、ハクビシンにとって魅力的な餌場です。実際の侵入要因を見ていきましょう。

ハクビシンは特に果物など糖度の高い作物を好み、そこに豊富な食料源がある畑は絶好の餌場となりがちです。加えて、畑や周囲に雑草や枯葉が多い環境があると、身を隠す場所も確保できるため、警戒心の強いハクビシンが安心して潜んでいることもあります。さらに、ネットや柵などの物理的対策が不十分だと、畑への侵入を許す要因となり、被害が長期化することも避けられません。

豊富な果物・野菜がある絶好の食料源

ハクビシンは甘みが強い果物を特に好み、熟度の高いメロンやブドウ、柿などを標的にすることが多いです。また、収穫後に落ちた作物の残渣などにも興味を示すため、畑に食べ物が残っている場合は定期的な片付けが重要となります。こうした作物の魅力に引き寄せられる以上、対策を怠れば被害が繰り返される恐れがあります。

雑草や枯葉など隠れ場所の多い環境

ハクビシンは非常に用心深く、身を隠せる場所があるかどうかを重要視します。雑草が伸び放題の畑や枯葉が山積みになった場所を好み、その中で身を隠して夜間の活動を待ち構えることがあります。もし畑全体で雑草管理を怠ると、ハクビシンの隠れ家として利用されてしまい、被害が繰り返し起こる可能性が高まります。

柵やネットが不十分な侵入しやすい畑

ハクビシンはある程度の高さを登れるうえ、小さな隙間があれば容易に侵入します。ハクビシンの成獣は一辺が8センチの正方形、直径が9センチの円形、6×12センチの横長の長方形、11×7センチの縦長の長方形の入口から侵入できるという報告があります。簡易的なネットや低い柵だけでは防ぎきれないことも多く、設置していても定期点検をせず破損したまま放置すると、そこから侵入を許してしまいます。畑の周囲をしっかり囲い、隙間をつくらないようメンテナンスを行うことが、被害防止の基本となります。

今すぐ始めたいハクビシン撃退の基本対策

被害を拡大させないためにも、まずは導入しやすい対策から着手することが重要です。

ハクビシン対策としては、畑に侵入させない物理的な防御策と、忌避剤やセンサーライトなど心理的に寄せ付けない方法の両輪が効果を発揮します。特に電気柵や防獣ネットは、正しく設置することで高い撃退効果が期待できますが、定期的なメンテナンスや点検も必要です。また、忌避剤や音・光の対策グッズは、負担は少ないものの効果を持続させるにはこまめな補充や交換が欠かせません。

電気柵や防獣ネットの設置

電気柵はハクビシンが触れると弱い電流で驚かす仕組みで、侵入を未然に防ぐのに有効です。防獣ネットも隙間を作らず張り巡らせればある程度の撃退効果が期待できます。どちらも設置後の細かいメンテナンスが重要で、破損した部分を放置するとすぐにそこからハクビシンが侵入してしまうため注意が必要です。

忌避剤と苦手な臭いの活用ポイント

ハクビシンはミント系などの強い香りを嫌う傾向があるため、園芸店や専門業者が提供する忌避剤を定期的に撒く方法は効果的です。風雨で臭いが弱まると効果が薄れるため、天候や季節に応じてこまめに補充・交換を行いましょう。複数の忌避剤や嫌がる香りを組み合わせて使用することで、ハクビシンが近寄りにくい環境を作ることが可能です。

音や光で寄せ付けない対策グッズ

夜行性のハクビシンには、センサー付きライトや超音波装置など、突然の音や光で恐怖感を与える手段が有効です。ライトの点灯や音波により警戒心を刺激することで、繰り返し侵入する意欲を削ぐことが期待できます。ただし、慣れが生じる可能性もあるため、複数の方法を組み合わせて使うのがおすすめです。

ハクビシン捕獲時の注意点と法律の基礎知識

捕獲は法律で厳しく規制されているため、正しい手続きを踏まなければ違法行為となりますので注意しましょう。

ハクビシンは鳥獣保護管理法によって保護されており、勝手に捕獲や駆除を行うと罰則の対象となります。捕獲が必要な場合は、原則として「狩猟免許」を必要とし、自治体に許可申請をしたうえで適切な手続きを踏むことが必須です。違法捕獲を行うと近隣住民とのトラブルにも発展しやすく、トラブル回避のためにも正規の方法で対応しましょう。

鳥獣保護管理法と捕獲許可申請の流れ

ハクビシンを捕獲する場合、まずは市町村や都道府県の担当部署に相談し、捕獲許可の手続きについて確認することが重要です。許可申請には被害状況の報告や捕獲方法の提出などが必要で、内容が不十分だと不許可となる場合もあります。正規の手続きを踏むことで、後々の法的トラブルを未然に防ぐことができます。

違法捕獲で起こりうるトラブル事例

無許可での捕獲は法に抵触するだけでなく、周囲の理解を得られないまま作業を進めると地域社会との軋轢を生む原因にもなります。特に、罠の設置や捕獲方法が適切でない場合、他の動物や飼い犬・飼い猫などを誤って傷つけてしまうリスクもあります。そうした事態を防ぐためにも、必ず法の定める手順を踏み、専門業者の助言を受けることが望ましいです。

専門業者に依頼するメリット

ハクビシン対策の手間やリスクを考えると、専門家に任せることも有効な選択肢です。

ハクビシンは捕獲時に暴れたり噛みついたりする可能性もあり、個人での駆除は危険を伴います。専門業者は豊富な経験と専用の機器を使い、安全にハクビシンを捕獲、駆除できるのが強みです。また、捕獲後の清掃や消毒、再度侵入されないようにするための施工まで一貫して対応してくれる業者もいるため、手間や労力を大幅に削減できます。

効率的かつ安全に駆除できるプロの技術

専門の駆除業者はハクビシンの行動パターンや侵入経路を把握し、最適な方法を取り入れて捕獲を行います。噛まれたり引っかかれたりするリスクを最小限に抑えながら作業を進められるため、素人が無理をするよりはるかに安全です。時間やコストはかかる場合もありますが、確実性とリスク低減を考えると依頼する価値は高いでしょう。

長期的な再侵入対策とアフターサポート

駆除後にもハクビシンが再侵入する可能性はゼロではありません。専門業者は建物や畑周辺の点検を行い、隙間の補修やネットの設置など根本的な対策を提案してくれます。さらに、アフターサポートが充実している業者の場合、もし再び被害が起きても迅速に対応してもらえ、長期的に被害を防止することが可能となります。

ハクビシン被害を防ぐための長期的な予防策

一度の対策で安心するのではなく、継続的な環境整備と早期発見の仕組みづくりが必要となります。

ハクビシンは繁殖力があり、一度撃退しても別の個体が侵入してくる可能性を常に考えておくべきです。こまめな見回りや畑の整備を怠らず、早期発見・早期対策を行うことで被害を最小限にとどめることができます。また、収穫スケジュールの調整や作物残渣の片付けなど、日常的な管理が予防の要となります。

日々の見回りと早期発見の重要性

ハクビシンが侵入してきたサインは、足跡や糞など目立ちにくいものも含めてさまざまです。日常的に畑や建物を見回ることで、これらの初期サインをいち早くキャッチできます。被害拡大を未然に防ぐためにも、小さな異変を見逃さず、早急に対策を講じる姿勢が求められます。

収穫時期の調整と畑全体の衛生管理

作物が熟しきる前に適切な時期を見極めて収穫することで、ハクビシンが狙いにくい状態を作ることができます。さらに、収穫後の残渣や雑草などを放置せず、こまめに除去して畑を清潔に保つことも重要です。ハクビシンにとって魅力のない環境にすることこそが、長期的な被害防止の鍵となるでしょう。

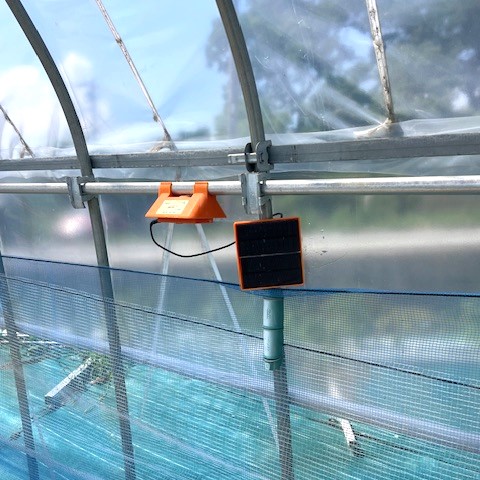

畑のハクビシン対策におすすめの資材|畑の番人

ハクビシン対策でおすすめしたいのが、畑の番人 です。直径25mmの直管パイプに取り付けると、鳴動部に内蔵された爪が直管パイプを叩くことで音や振動を発生させます。SOLARで駆動するため配線がいらず、設置が簡単で面倒なメンテナンスが不要なことがメリットです。30分ごとに15秒間、間欠的に鳴動しますので、音に敏感なハクビシンを驚かせる効果が期待できます。複数の対策(電気柵など)と組み合わせて使用することでハクビシンを撃退しましょう。※住宅街が近い圃場では、音のトラブルになる可能性がありますので、使用をお控えください。

ハクビシンの生態を理解し複合的な対策を行いましょう

ハクビシン被害に対しては、早めの対策と長期的な予防策の継続が肝要です。ポイントを押さえ、安心して農業を続けられるようにしましょう。

ハクビシンは畑を主な標的とする害獣ですが、夜行性の習性や高所への侵入能力など、その行動パターンを念頭に置けば効果的な対策を立てることが可能です。電気柵や忌避剤、センサーライトや音といった基本的な撃退法を導入しつつ、適切な法的手続きを踏んだうえで専門業者の力を借りるのも一つの選択肢です。長期的な視点では、日々の見回りや雑草管理、収穫時期の調整など細かな手入れを続けることが畑を守る鍵となります。

関連コラム:

・ハクビシンから果樹園を守る!被害と対策について解説

参考資料:

・ハクビシンは狭い隙間から侵入できる(農研機構)

・外来種対策マニュアル(アライグマ・ハクビシン)(東京都環境局)

コラム著者

満岡 雄

玉川大学農学部を卒業。セイコーエコロジアの技術営業として活動中。全国の生産者の皆様から日々勉強させていただき農作業に役立つ資材&情報&コラムを発信しています。XとInstagramで最新情報を投稿していますのでぜひ御覧ください。

◆X

https://twitter.com/SEIKO_ECOLOGIA

◆Instagram

https://www.instagram.com/seiko_ecologia