老化苗とは?

育苗時の環境が悪く育ちが遅いため、育苗期間が長く(鉢上げのタイミングが遅く)なり、定植前に根が老化してしまった苗のことです。老化苗は、地上の葉っぱや茎が元気そうに見えても、根は順調に育っていません。育苗ポットや育苗トレーに植え付けられたままの状態で時間が経過し、根がポット全体に広がり褐色化して、若さを失っています。老化苗が花をつけることがありますが、これは老化が進み枯れてしまう前に種子を残そうとするためだと考えられています。

老化苗のデメリット

苗の根は若いほど伸長が活発で、本圃の土に馴染みやすいとされています。老化苗の根は新しい根を出すことができず、根鉢から外に伸長しません。このままの状態で定植すると樹勢が弱く生殖生長に傾き徒長しやすくなります。そのため本圃への定植後、活着せずに生育不良や結実不良を引き起こします。病気が発症したり、害虫に食害されたりするリスクも高くなります。また、老化苗は根詰まりを起こしやすく、土壌からの養水分を吸収しづらく活動が緩慢となり、正常な生育を維持するのが難しくなります。

老化苗を発生させないための対策

育苗用の環境を用意しておく

苗が小さいときは環境ストレスや病害虫からの影響を受けやすいです。ちょっとしたことが引き金になり老化苗が発生します。苗が良く育つように、育苗時期の環境には特に注意を払って用意しておく必要があります。地下部(土壌)の環境としては窒素・リン酸・カリがバランスよく配合され適正なpHがあり、保水性、保肥性、排水性に問題がないかなどに気を付けます。また、地上部では日照や水管理、そして病害虫対策など光合成が不足しないような環境準備が大切です。

育苗期間を長くとり過ぎない

苗の育ちが思わしくない場合、どうしても育苗期間が長くなりがちです。栄養不足や日照不足などにより苗の生育が悪くなると、結果的に育苗の期間が長くなります。期間が長くなるにつれて老化苗の発生リスクが高くなります。苗半作といわれるように苗の出来栄えによって、収穫物の出来栄えの半分が決まるといわれるぐらいですから、育苗ステージの環境整備は十分に行い、期間が長くならないようにする必要があります。反対に育苗期間が短すぎると花芽分化が遅くなる要因になるので注意してください。

老化ぎみの苗を定植する場合の対策

根切り

老化してしまった根を切って、新しい根の発生を強制的に行い、定植する方法です。栄養生長から生殖生長へ移行した老化苗を、根切りを行うことにより栄養生長に引き戻すとされています。根の3分の1~3分の2程度をカットしてから定植を行います。根量が少なくなり活着しにくいため、定植後は十分な水を灌水します。普通の苗に比べて活着が遅くなることが多いようです。品種や品目によって期待できる効果が違うようですから、根切りを実施する場合は慎重に行ってください。

苗床と本圃の土の質を近づけておく

育苗環境で育った苗の根は、育った環境に慣れ親しんでいるため、本圃の土の質が極端に違い過ぎると活着が悪くなりやすいという傾向があるようです。土壌の水はけや水持ちといった物理性や、pHや栄養素などの化学性をなるべく近づけておくことが大切です。

発根を促す追肥や資材を投入する

根付け肥といわれる肥料を、定植前に植穴に施し根の伸長を促す方法です。老化苗は、根が弱っており肥料焼けを起こしやすくなっているため、肥料が直接根に触れないように肥料の上に土をかぶせてから定植します。また、根から養水分の吸収を助ける菌根菌を施用して、活着を促進させる資材もあります。

菌根菌に関するコラムはこちら

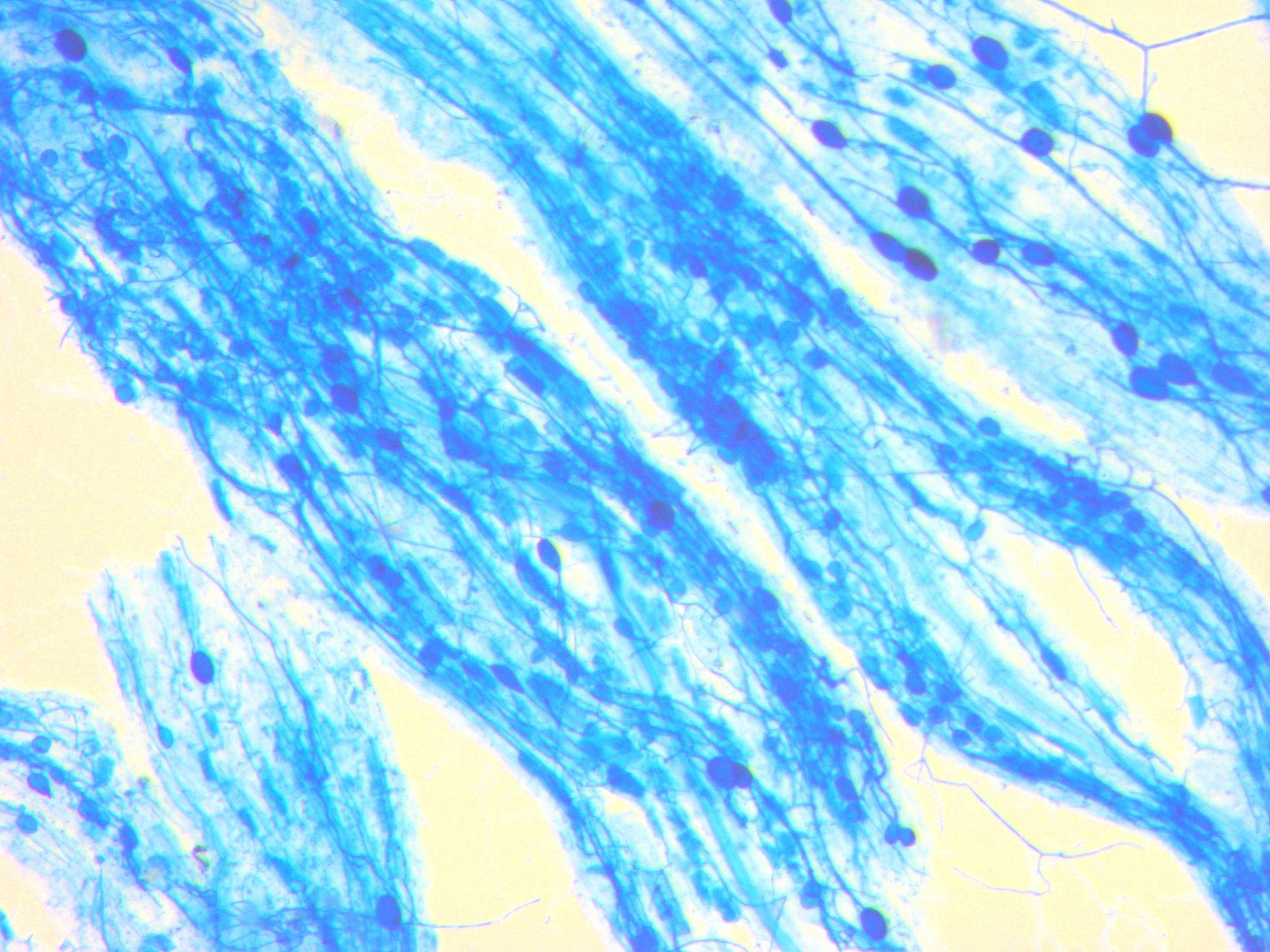

発根や根張りを改善するアーバスキュラー菌根菌

アーバスキュラー菌根菌は植物に対してリン酸吸収を手助けする効果を持っています。これは根に共生したアーバスキュラー菌根菌が菌糸を伸ばして、植物の根が届かない場所からもリン酸を吸収することができるからだとされています。植物はリン酸吸収の改善によって根の伸長や花に関する影響(花数増加、果重増加など)を受けて生育良好、収量増加の一助になります。

アーバスキュラー菌根菌資材|キンコンバッキー

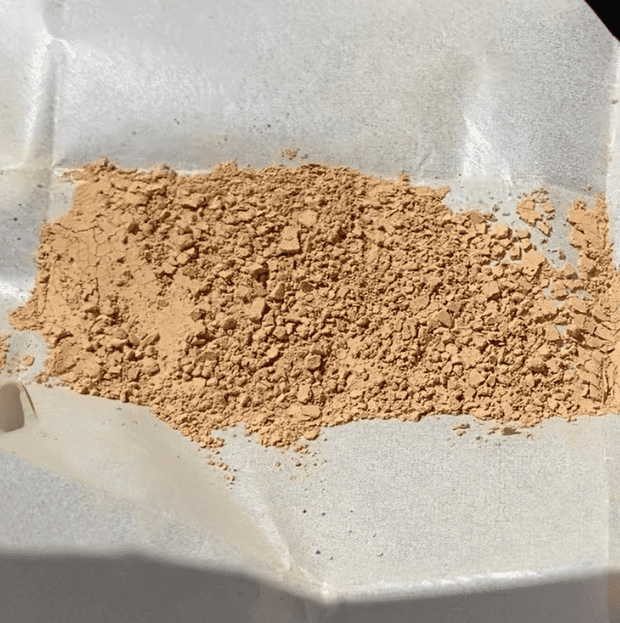

アーバスキュラー菌根菌は土壌に存在していますが、生産者が効率よく植物に共生させるためには資材を使用した方が良いです。土壌に存在している土着菌根菌を頼りにした菌根菌農法は非常に効率が悪く、意識的な取り組みが無い限り困難です。現在はアーバスキュラー菌根菌資材として複数の企業が資材化したものを販売していますが、セイコーエコロジアは「キンコンバッキー」を提案しています。

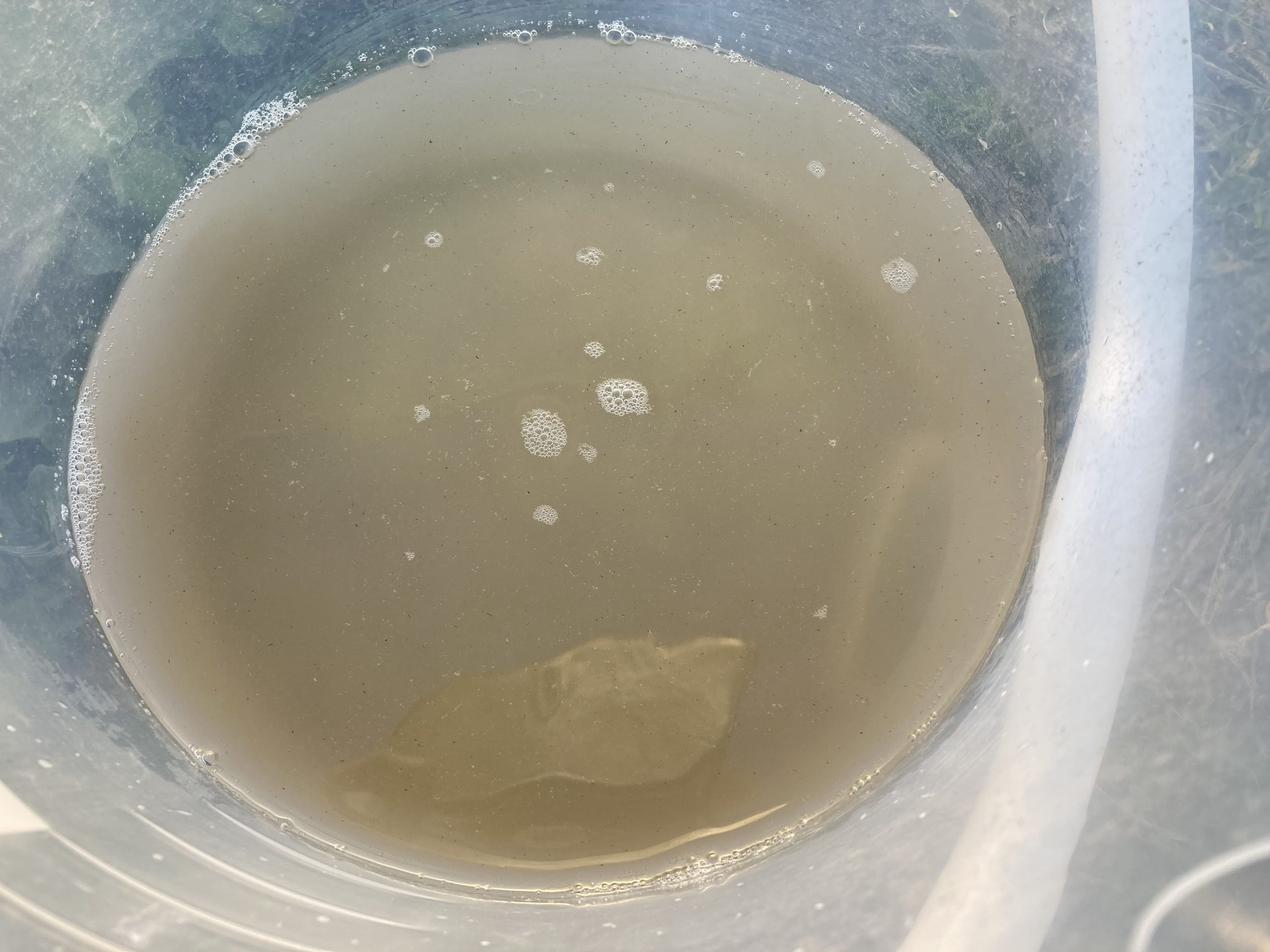

キンコンバッキーは水和して苗への灌水やドブ漬けに利用できるタイプの菌根菌資材です。種子に粉衣することもできるため直播栽培では非常に便利です。水で希釈する場合は2000倍にして育苗期に50mlを灌水やドブ漬けをします。とおよそ1ヵ月後に共生が成立し、共生後はその植物が生きている期間は基本的に共生が続き、リン酸吸収を改善します。

老化苗の発生を抑えて健康な苗を育てましょう

苗を健全に育てて、老化苗の発生率を抑えることができれば、本圃への定植から収穫まで健康な株を栽培できる可能性が高くなります。健康な苗は環境ストレスや病害虫にも強く手間がかかりませんから、農作業の負担を軽減する効果も期待できます。より健全な苗の生長を心掛けて育苗にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。今回のコラムを皆様の苗づくりにお役だていただければ幸いです。

コラム著者

セイコーステラ 代表取締役 武藤 俊平

株式会社セイコーステラ 代表取締役。農家さんのお困りごとに関するコラムを定期的に配信しています。取り上げて欲しいテーマやトピックがありましたら、お知らせください。

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)