微量要素欠乏症とは?

作物の生育促進に必要な養分には、植物体を構成するために必要量が多いとされる多量要素と、必要量が少ないとされる微量要素があります。多量要素には、大気中の二酸化炭素(CO₂)と水(H₂O)を使った光合成活動により生成される炭素(C)・水素(H)や、植物体が呼吸をして取り入れる酸素(O)、基本の三要素といわれる窒素(N)・リン酸(P)・カリ(K)、加えて二次要素としてカルシウム(Ca)・マグネシウム(Mg)・硫黄(S)といった元素があげられます。

微量要素には、塩素(Cl)・鉄(Fe)・銅(Cu)・亜鉛(Zn)・マンガン(Mn)・ニッケル(Ni)・ホウ素(B)・モリブデン(Mo)などがあります。必要量は少ないのですが、これらの栄養素が不足すると植物体の葉の黄化や変形、実の腐敗や空洞化などの欠乏症状が現れ生育が悪くなります。

微量要素欠乏症が発生する原因

微量要素は、本来土壌中に含まれている要素のため、施肥する必要はないとされていました。しかし、連作による土壌からの養分収奪や、化学肥料の多用による土壌中の栄養バランスの劣化(栄養素の拮抗作用)などの理由で、微量要素が足りなくなったり吸収できなくなったりすることがあります。そのほかにも日照不足や高温環境により植物体が弱っている(根の状態が悪い)、地温が低く根や土壌微生物の活動が停滞している、根が土の深くまで潜っていて肥料成分が届きにくい、など植物の状況により栄養素を吸収できなくなることがあります。

土壌のpH値によっても、微量要素の吸収されやすさが変わってきます。微量要素の多くはpHが高くなる(アルカリ性に傾く)と溶解度が低下しますが、モリブデンだけはpHが低くなる(酸性に傾く)と溶解度が低下する微量要素です。窒素・リン酸・カリ・カルシウム・マグネシウムといった三大栄養素+二次要素にも適切な溶解度があるため、多くの作物がpH6.0~6.5の弱酸性で良く育つというのは、土壌に存在している多量要素や微量要素といった多くの栄養素が吸収されやすい状態になっていることが要因の一つであると考えることができます。

葉面散布(ようめんさんぷ)とは?

植物体に必要な栄養素を水溶液にして、噴霧器などを使い葉面に散布して施肥する方法で、海外では1920年頃から微量要素の欠乏症対策として利用され始め、日本では1950年代から行われるようになりました。作物に必要な栄養素が不足し欠乏症状が現れたとき、日照不足で樹勢が弱くなっているときなどで、土壌からの栄養補給では効果的ではない場合に利用されます。土壌に追肥する方法に比べて速効性が高く、直接的に栄養素を植物体に吸収させることが可能です。多量要素は必要量が多く葉面散布では十分に補えないとされ、一般的には微量要素の散布に使われることが多いようです。根から吸収された栄養素は維菅束などを通して植物体全体に行き渡りますが、葉面散布は人間に例えれば点滴のように直接、葉面へ栄養素を吸収させることができます。

葉から養分が吸収される仕組み

葉面散布された栄養素は、葉っぱの表皮細胞の外側にあるクチクラ層を通過して内部組織に到達します。クチクラ層は水やガスを通さないとされていて、現在のところどのようなメカニズムで栄養素が吸収されるのか、はっきりとはわかっていませんが、実証的に効果は確認されています。

葉から栄養素を吸収できる理由は、陸上植物が進化してきた過程から推察されます。地上に存在している植物の祖先は、陸上へ進出する前は水の中で生活をしていました。陸上植物の祖先とされている水性植物は水に溶けている栄養素を植物体の表面からも吸収する機能を備えています。ですから、その機能が陸で活動をしている植物体の葉っぱに残っていてもおかしくはないのです。

ちなみに海の中で生存している海藻の根(仮根)は地面の養分を吸い上げることがなく、岩にくっつくための付着組織です。根から吸収した水や養分を運ぶ、または葉が光合成活動により作り出した炭素を根に送るための器官「維菅束(いかんそく)」は存在していません。

微量要素を葉面散布することのメリット

植物体がストレスを受けたときでも養分を吸収することができ、健康に育っていきます。これにより、日照不足や寒暖差によるダメージなどへの環境耐性(非生物的ストレス耐性)が向上するばかりでなく、病害虫への耐性力(生物的ストレス耐性)も向上する効果が期待できます。葉っぱから吸収された栄養素は他の葉や根に移行しているという研究もあり、葉面だけでなく株全体に栄養素を行き渡らせることができるようです。微量要素は土壌に吸着されて不可給態化が起こり、植物体が栄養素を吸収しにくくなることがありますが、葉面散布ではそのリスクが少なくなります。微量要素は過剰に施肥すると過剰症状が発症することがありますが、土壌に過剰な施肥をしてしまうと対策が難しくなるので、施肥量をコントロールしやすい葉面散布は施肥方法として適しているといえるでしょう。

葉面散布のデメリット

高温時に液肥(液体肥料)を散布すると液体が先に蒸発し、濃度の濃い肥料が残ることで濃度障害(肥料焼け)が発生するリスクがあります。特に若葉は栄養素を吸収するスピードが速いため高濃度障害を受けやすいと考えられています。液体肥料の希釈倍数は規定通りではなく、薄めから始めて様子をみたほうが良いかもしれません。夕方に葉面散布を行うと、葉面散布剤が乾かずに病気を発症させる要因となる可能性があります。速効性がある一方、持続的な効果は見込めませんので、土壌の元肥などは窒素・リン酸・カリに加えてカリウム・マグネシウムなどの5要素でバランスを取り、そのほかの栄養素は葉面散布で施肥するのが好ましいとされています。

葉面散布に最適な農業資材①

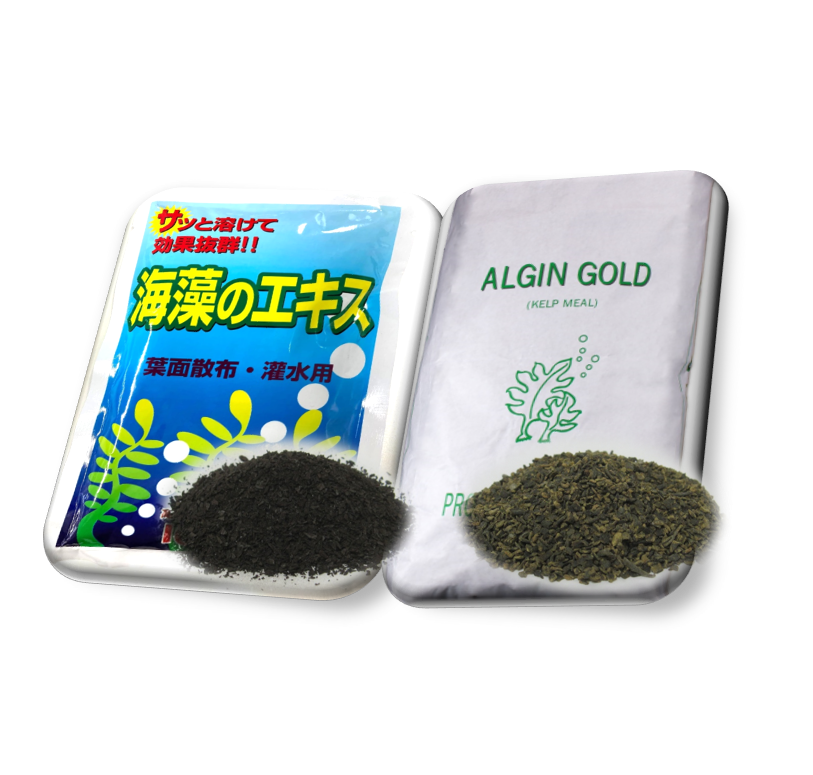

ノルウェー産の海藻のエキス

海藻のエキスは、ノルウェー産の高品質な海藻「アスコフィルム・ノドサム」から原料を抽出しています。大自然のある北大西洋海流域に生息する海藻で、河川から流入した豊富な栄養素を蓄積し、60種類以上の要素や植物ホルモンを含んでいます。使い勝手に拘った100%水溶性の粉末タイプで、サッと水に溶かして手軽に散布することが可能です。農薬と混用して使用することができますから、農作業の手間を減らせます。植物が本来持っている生理作用を最大限に引き出し、品質や収量を向上させるとされているバイオスティミュラント資材です。

葉面散布に最適な農業資材②

BioSもろみ(バイオスもろみ)

沖縄生まれのBioSもろみは高温環境下における植物の生育サポートで実績を積んでいます。もろみに含まれるクエン酸は植物の肥料吸収を効率化する性能(キレート作用)があり、夏期の高温によって体力を落としている植物に対して葉や根から栄養補給を助けます。アミノ酸と微量要素は果実品質や樹勢維持などに効能があり、クエン酸により更に植物に吸収されやすくなって好影響を与えます。

BioSもろみは野菜類、葉菜類、果樹に使用することができます。製品タイプによって含有成分が異なるため植物の生育ステージに適したタイミングに施用することで、より高い効果を発揮することができます。

葉面散布に最適な農業資材③

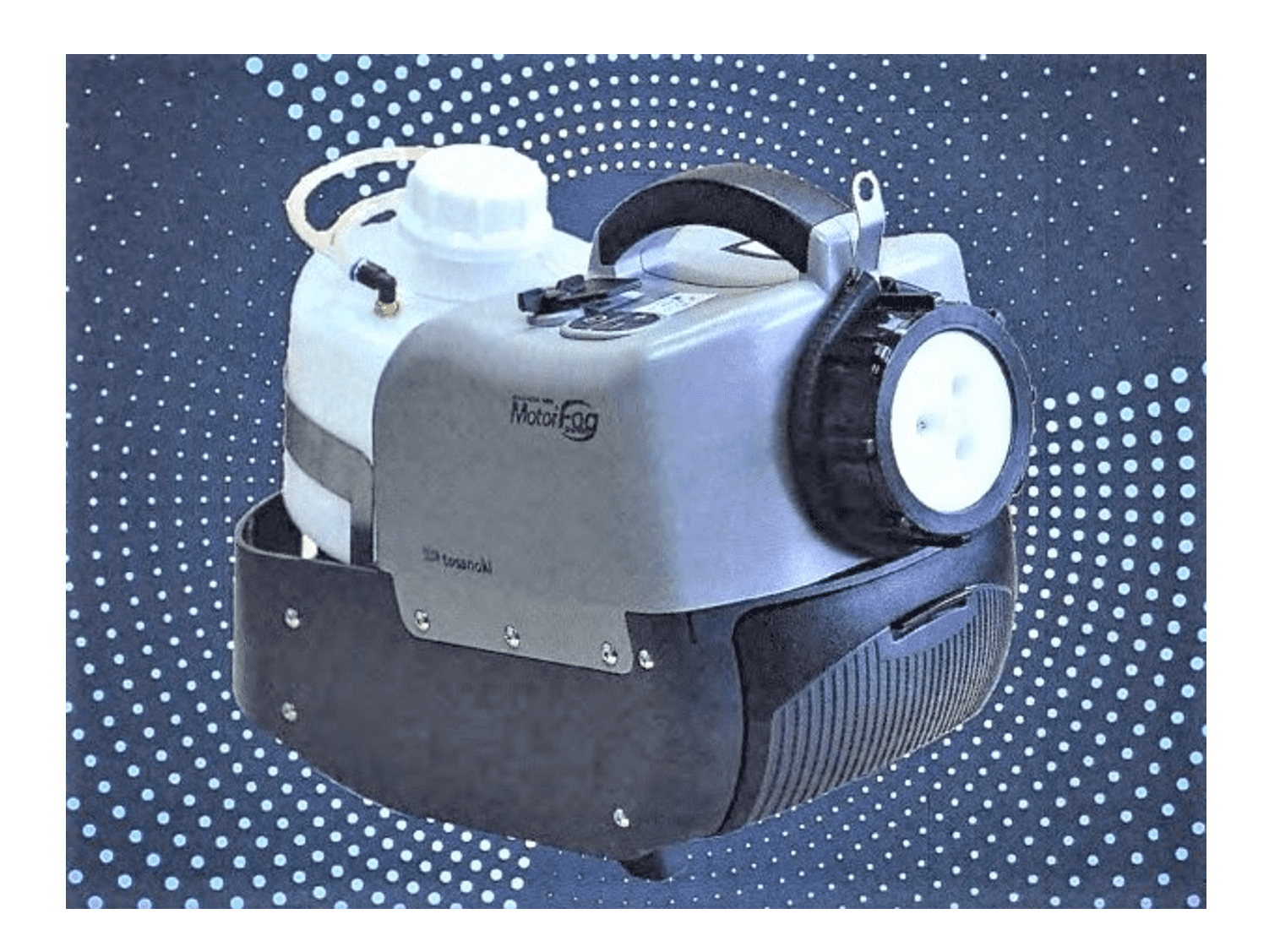

小型電動噴霧器モーターフォグ

モーターフォグは特別なノズルで薬液を細かく噴霧することができるため、搭載する液体が少なくて済みます(100Vタイプのタンクは2L入ります)。またモーターフォグの作り出す霧はとても細かく空気中に浮遊しやすいため、循環扇が作り出す空気の流れに薬液の霧を載せて噴霧することもでき、置き型で利用することも可能です。動噴の作り出す粒子の大きな霧では葉面に液体が付着しすぎて、葉面や果実が傷んでしまうことがありますが、モーターフォグではその心配は少なくなります。

微量要素を効率的に葉面散布し商品価値と収量の向上を

細かい霧を噴霧することができる噴霧器をチョイスすれば、葉面散布作業は比較的手軽に行うことができ、植物体全体にまんべんなく薬液を散布することが可能ですから、栽培計画に葉面散布を導入する際には、噴霧器のノズルの性能や特長に注目して検討すると良いと思います。葉面散布は、株が必要としている薬液を過不足なく施肥しやすい方法ですから、商品価値や収量の向上に寄与することができる手法なのではないでしょうか。今回のコラムが皆様のお役に立てれば幸いです。

コラム著者

セイコーステラ 代表取締役 武藤 俊平

株式会社セイコーステラ 代表取締役。農家さんのお困りごとに関するコラムを定期的に配信しています。取り上げて欲しいテーマやトピックがありましたら、お知らせください。

-

高品質の北欧産海藻が原料の粉末肥料海藻のエキス/アルギンゴールド

- ノルウェー産の最高級海藻アスコフィルム・ノドサムが原料

- アミノ酸、微量要素、ビタミンなど60種類以上の栄養素を含有

- 「海藻のエキス」葉面散布と灌水で使用する水溶性粉末

- 「アルギンゴールド」元肥と追肥で使用する天然海藻粉末

- 果菜類や果樹の糖度アップ!!

-

クエン酸、アミノ酸、微量要素を配合した琉球泡盛由来の液体肥料BioSもろみ

高温および低温ストレス緩和の泡盛由来液体肥料

【もろみM】アミノ酸・クエン酸・微量要素のオールラウンド肥料

【もろみKC】果実品質向上と光合成サポートに強み

【もろみJS】成り疲れ予防・回復の有機JAS肥料 -

小型電動噴霧器モーターフォグ

- 細かい霧状の薬液をビニールハウス内に散布

- 農薬散布回数・農薬散布量・農薬散布量力の軽減

- コストを抑えながら作物の健康を維持し病気や害虫のリスクを下げる

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)