熊が嫌う音のメカニズムとは?

熊はどんな音を嫌うのか、その仕組みを理解することで効果的に熊との遭遇を避ける手がかりにつながります。

熊は聴覚が優れており、特に80~120ヘルツ程度の低周波の音や、130デシベル程度の突発的な大きい音を強く警戒する習性が知られています。人間の足音や話し声に対しても敏感に反応し、近くに人の気配を感じるとその場を離れる場合が少なくありません。

一方で、同じ音が繰り返し使われると熊が慣れてしまう「音への馴化(じゅんか)」が起こる可能性があります。クマ鈴に慣れた熊の事例が報告されているように、音だけに頼った対策は十分とは言えません。

そのため、熊が警戒しやすい音の特徴を理解したうえで、音による存在アピール、視界の悪い場所を避ける行動、複数人での行動、時間帯への配慮などを組み合わせた総合的な対策が重要です。移動中に適度な声掛けを行い、自身の存在を早めに知らせることが、熊との不意の遭遇を防ぐ有効な方法といえます。

音による熊対策の効果と注意点

音の発生装置や方法には万能ではない点もあります。どのような効果が期待できるのか、また注意すべきポイントを整理します。

音による熊対策は、熊に人間の存在を気づかせて刺激を与え、接近を防ぐという観点で効果的です。熊が人間を避ける行動をとるケースは多く、定期的に音を出すことで遭遇のリスクを下げることが期待できます。

一方で、環境によっては音が届きにくい状況もあります。風が強い場所や茂みが多い森の中では、音が拡散されたり反響したりして熊に十分伝わらない場合もあるため、過信は禁物です。

また、音に慣れた熊に対しては効果が薄れる可能性があります。山間部などで人の往来が多い地域では、熊が鈴などに慣れ、逆に興味を持って近づく事例も報告されています。音対策を行う際は、熊の生態や周辺環境を踏まえたうえで、さまざまな方法を併用することがポイントです。

多様化する音対策グッズ|何がどこまで有効か

熊よけ鈴から電子ホイッスル、大音量デバイスまで、さまざまな音対策グッズの特徴と有効性を解説します。

音対策グッズには多くの種類があり、どれを選べばよいのか迷うことも少なくありません。シンプルな鈴タイプから電動式のブザー、さらには大音量を響かせる専用装置まで、用途や環境に合わせて最適なものを検討する必要があります。

小型のものは軽量で持ち運びやすく、登山やトレッキング時に携行しやすい点が魅力です。大きい装置は広範囲に音を届けられる一方で、携行性や電源の確保など制約が生じる場合があります。

重要なのは、グッズの特性を把握したうえで使いこなすことです。単に音を鳴らすだけでなく、間隔やタイミングを変えて人の気配を伝える、機器の整備を怠らず行うといった点に留意することで、対策効果をより高めることができます。

熊よけ鈴は必要?メリット・デメリットを徹底解説

熊よけ鈴は最も一般的な音対策グッズの一つであり、小型で安価なことから登山者には広く普及しています。歩くたびに鳴るため、熊に人間の存在を知らせるという本来の目的は果たしやすいとされています。

一方で、常に同じ音程やリズムで鳴りやすいため、熊によっては慣れてしまうリスクがある点に注意が必要です。音が小さいタイプの鈴だと、風の強い場所や沢音が大きい環境では十分に伝わらない恐れもあります。

使い方のコツとしては、行動中だけでなく休憩時にも適度に音を鳴らしたり、複数の種類の鈴を使い分けたりする方法があります。それによって熊への刺激を絶やさず、遭遇リスクを抑えることが期待されます。

電子ホイッスルやブザーの特徴と正しい使い方

電子ホイッスルやブザーは、スイッチを押すだけで大きな音を出せるのが最大の利点です。特に電子ホイッスルは遠くまで音が届きやすく、非常時や視界の悪い場所で効果を発揮します。

ただし、バッテリーが切れてしまうと全く効果がなくなるため、定期的な電池交換や充電が欠かせません。使用環境によっては急な温度変化で電池のパワーが落ちる場合があるため、予備のバッテリーを用意しておくと安心です。

緊急時に咄嗟に取り出せないと意味がないため、装着位置や携帯方法をあらかじめ決めておくことも重要です。ザックの外ポケットやベルト周りなど、すぐに手が届く場所に装備しておけば、林道やキャンプ地などでトラブルが発生した際にも素早い対応が可能になります。

「くまドン」に代表される低周波音デバイスの最新動向

近年注目されているのが、低周波音を利用する装置の導入です。くまドンは代表的な例で、装置から1~7mの距離に熊が近づくと、赤外線を感知して80~120ヘルツの低周波の音を組み合わせて断続的に出し、熊を驚かせて退散させる仕組みとして開発されました。80~120ヘルツは熊が警戒時に出す周波数と同程度のようです。

低周波音は熊にとって強い刺激となるため、人里や農地への侵入を一時的に防ぐ効果が期待できます。しかし付近の住民や他の野生動物にとっては騒音となる可能性があるため、設置場所や使用時間帯には十分配慮する必要があります。

今後は人間と動物の共存をめざし、音の周波数帯を工夫して熊のみを効果的に遠ざける技術の研究も進められています。既存の装置も年々改良が続いており、より環境負荷が少なく、高い威嚇効果を持つグッズが開発される見通しです。

音以外に押さえておくべき熊対策|スプレー・服装・行動

熊撃退スプレーや服装、事前の行動計画など、音と組み合わせて相乗効果を狙うための基本対策を解説します。

音による対策だけでなく、視覚・嗅覚に働きかける方法も検討すると、より安全が高まります。特に熊撃退スプレーは至近距離で効果を発揮するため、万一の遭遇時に備えて携帯しておくことが望ましいです。

服装は周囲の自然環境に溶けこみすぎない色を意識するのも一つの策です。熊の色認識についての学術的な資料は見つけられませんでしたが、一般に2色型視覚(人間は3色型視覚)を持っており人間には視覚性の高い「赤色」や、「緑色」「茶色」といったアースカラーの識別は苦手だと考えられています。自然界には少ない「蛍光オレンジ」「明るいブルー」「鮮やかな黄色」などが自然の色に溶け込みにくく、クマにとっての視認性が高くなり、人間が近くにいることを示すには良い色なのかもしれません。過度に保護色となるよりは、行動している人間の存在をアピールしやすい服装が望ましい場面もあるようです。

行動面では、単独での山行動を避けて複数人で動く、周囲をよく見渡せる時間帯や行程を選ぶなどの工夫も重要です。事前の情報収集や地形の把握を徹底することで、音対策だけに頼らない総合的な熊回避策を実践できます。

遭遇リスクを下げるための熊の生態理解

熊の行動パターンや生活圏を知ることで、そもそも遭遇しづらい環境を作る方法を検討します。

熊は季節や時間帯によって行動範囲が異なることが多いです。春先は冬眠明けで行動が活発になり、食料を求めて移動距離も大きくなる傾向があります。この時期には特に音対策や周辺の見回りを強化することが推奨されます。

熊が好む食べ物や生活圏を理解することも重要です。例えば、農作物や果樹園が熊の餌場となりやすい場合は、収穫残渣を早めに処理したり、農地周辺に人の気配を常時出すよう工夫したりすることが効果的です。

また、繁殖期や子育て中の熊は警戒心が強く攻撃的になることがあります。あらかじめ近隣地域の熊情報を集め、遭遇リスクが高い場所や時期は避けることで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

実際に遭遇した場合の対処法|威嚇音や駆除などの最終手段

万一バッタリ出会ってしまった時、即座にとれる行動と、状況に応じた最終手段を整理します。

実際に熊と遭遇した場合、まずは慌てずに落ち着くことが重要です。突然の大声や走って逃げる行為は熊を刺激し、追いかけてくるリスクを高める恐れがあります。可能であれば、熊の行動を観察しながらゆっくりと距離をとりましょう。

威嚇音を出すことで、熊に自分の存在を明確に伝える方法もあります。棒を叩き合わせたり、懐中電灯を照らしたりするのも一つの手段ですが、状況次第では逆効果になる場合もあるため、周囲の安全を確保しつつ慎重に行動することが重要です。

もし熊が攻撃を仕掛けてきた場合は、熊撃退スプレーの使用や、最終的には駆除手段を検討しなくてはならないケースも考えられます。これらはあくまで最終手段であり、普段から音対策や生態理解を深めて遭遇を回避することが何よりも大切です。

鉄砲・駆除だけに頼らない新たな対策の動向

従来の駆除による対策だけでなく、リスクを回避し共存を図るための新時代の取り組みを紹介します。

熊が増えすぎた地域や人里に頻繁に出没する地域では、従来は猟友会などによる駆除に頼るケースが多く見られました。しかし近年は生態系保全や動物福祉の観点から、駆除ではない方法で被害を抑える取り組みが注目されています。

具体的には、大音量デバイスや電気柵の普及、地域住民が一体となって行う巡回や餌場管理など、地域ぐるみでの被害予防が進んでいます。音を用いた対策も加えることで、熊との距離を保ちやすくしているのが特徴です。

また、実験的にはドローンや監視カメラを活用した熊の動態把握も行われており、今後は精度の高いモニタリングと対策を組み合わせた方法が普及する可能性があります。単独の方法だけに頼るのではなく、複数手段を組み合わせることで、安全性や効果がより高まると期待されています。

熊よけが期待できる装置|畑の番人

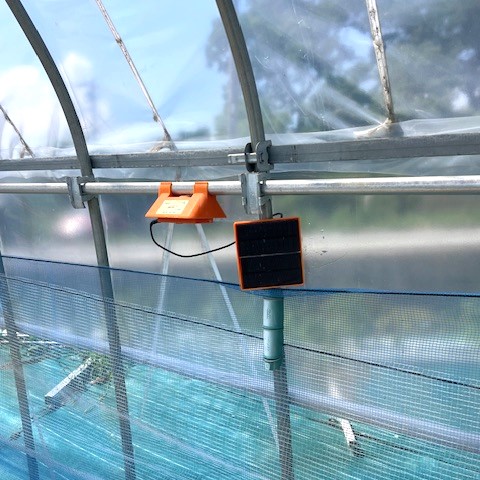

畑の番人は直径25mmの直管パイプに本体を取り付けると、爪が上下に振動して直管パイプにあたることで金属音を発生させます。ソーラーで駆動するため、配線が必要なく、スイッチを入れるだけで作動します。面倒な操作は一切必要ありません。金属音は30分に1回、15秒間 間欠的に作動するため熊が音に慣れてしまいにくくする効果が期待できます。熊よけとしての導入実績はまだないのですが、例えば自宅付近に設置したり、果樹園のクマよけとして電気柵との組み合わせて設置して効果を見てはいかがでしょうか。

まとめ|音対策と総合的な熊回避策の重要性

熊に寄せ付けないための音対策はあくまでも一策にすぎません。総合的なリスク回避策を取り入れ、安全に自然を楽しむためのポイントを振り返ります。

熊へアピールする音を活用することで、遭遇の予防に一定の効果があると考えられますが、音だけで全てを解決できるわけではありません。熊撃退スプレーや行動計画、服装の工夫など、多面的な対策が必要になります。

特に熊が人里に下りてくる事例が増える状況では、地域ぐるみで環境を管理していく姿勢が欠かせません。餌場管理や監視システムの導入、大音量デバイスの有効活用など、社会全体で取り組むことが期待されています。

最終的には、より少ないリスクで熊と共存するための知識と準備が大切です。事前に情報を集め、適切な装備や行動指針を固めておくことで、自然の中でも安心して楽しむ機会を増やすことができるでしょう。

コラム著者

満岡 雄

玉川大学農学部を卒業。セイコーエコロジアの技術営業として活動中。全国の生産者の皆様から日々勉強させていただき農作業に役立つ資材&情報&コラムを発信しています。XとInstagramで最新情報を投稿していますのでぜひ御覧ください。

◆X

https://twitter.com/SEIKO_ECOLOGIA

◆Instagram

https://www.instagram.com/seiko_ecologia