菊は「短日植物」

まず理解しておきたいのは、菊の生理的な特徴です。植物は光の影響を受けて成長や開花のタイミングをコントロールしていますが、菊は「短日植物」に分類されます。これは「日照が一定の時間より短くなると花芽が形成される」という性質を示しています。秋菊を例にすると、一年で最も昼が長い夏至(6月20日~22日)を過ぎ、日が短くなり始めて2ヵ月ほど時間が経過すると「そろそろ花を咲かせるタイミングだ」と感じて花を咲かせ始めます。自然条件に任せれば、秋菊の花は秋に咲くことになります。この性質を逆手にとって、電球などで菊を照らして「昼が長い」と勘違いさせるのが電照栽培の基本的な仕組みです

電照栽培の仕組みとメリット

電照とは、その名の通り「電気で照らす」こと。夜間に電球やLEDを点灯し、植物に光を与えることで、昼間がまだ長い季節のように錯覚させます。これにより、菊は花芽を形成せずに、栄養成長を続けることになります。電照を止めてしばらく経つと、花芽分化が始まります。電照をストップしてから開花するまでの日数を到花日数といいます。つまり、到花日数を逆算して電照を行う期間を設定することで、お盆やお彼岸の時期にちょうど花が咲くようにコントロールできるのです。電照栽培は、花芽分化の時期が揃いやすく品質が平準化するため収穫しやすいといったメリットもあります。夏秋菊の特性を活用できれば、需要が高まる時期に安定的に出荷できる体制を整えることが可能です。8月(旧盆)、9月(お彼岸)の直前に需要が高まり、高い単価で安定するという傾向があるため、この時期に出荷を調整できると収益がアップするとされています。

電照栽培のメリット

- 花の品質が揃いやすい(採花期間を短縮させることができる)

- 出荷時期を計画的に調整できる

- 需要が高い時期に販売できるため収益性が高まる

お盆菊とは?秋菊と夏秋菊の違い

欧米では秋菊の短日特性を生かして、電照による周年栽培が行われていますが、日本では夏の高温の影響で開花が遅れたり、品質が低下したりするため、暖地では周年栽培ができませんでした。日本の著名な花卉育種家である小井戸 直四郎(こいど なおしろう)は、秋菊より早く咲く品種を開発しました。この品種は夏秋菊(かしゅうぎく)と呼ばれ、夏秋菊は夏の高温下でも正常に花が咲くという特徴があり、電照により7月~9月に開花させることができます。この中でも、ちょうど需要が高まる旧盆の時期に花が咲くように栽培された菊は「お盆咲き菊」と呼ばれています。夏秋菊の品種が開発されたことで、同一のハウスで年に3回栽培することができる生産体系が確立したと考えられています。

秋菊と夏秋菊を組み合わせれば周年栽培が可能(農業協同新聞より引用)

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 種類 | 秋菊 | 夏秋菊 | 秋菊 | |||||||||

| 日長 | 電照 | |||||||||||

| 温度 | 加温 | なりゆき | 加温 | |||||||||

お盆菊の電照方法

電照処理は、短日植物である菊の特性を利用して、電照により花芽分化を抑制し開花時期を調整する技術です。

電照の期間

一般に電照期間は、育苗時から定植後の消灯日まで行います。消灯日は到花日数を考慮して計画してください。花芽の形成は、消灯後(電照期間終了後)の日長や温度などの影響を受けやすく、同じ品種でも環境や作型などにより到花日数が異なります。例えば、緯度が高い地域は日が長くなる影響で、到花日数が長くなるといった傾向があります。本格的に電照設備を導入する前に、小規模の場所で到花日数を確認したほうが良いでしょう。菊の産地であれば、自治体や試験場がデータを持っていることが多いため、参考になると思います。

電照の時間帯

秋菊の限界日長は12~15時間であるのに対して、夏秋ギクの限界日長は16~24時間であると考えられています。「計画的な生産・出荷のための夏秋ギク栽培技術マニュアル」(福島県農業総合センター)によれば、一度、暗さを感じさせたほうが、電照効果が高いとされ、23時~4時に電照することが推奨されています。

電球の設置位置

電球の種類によって配光角(ビーム角)や照度、波長などが異なりますが、一般的には設置間隔は3m×3m以内、高さは畝上から約1.5~1.8mが良いとされています。光源は高すぎると光量が不足し、低すぎると光が届かない箇所が発生するため、配置場所は慎重に決める必要があります。

電照資材の選び方

「波長と光質」「耐久性や防水性能」「コスト」「扱いやすさ」などを総合的に判断して電照資材を選ぶことが大切です。圃場の条件に合わせて最適な資材を検討し、実際に試験導入してみることも重要です。

波長と光質

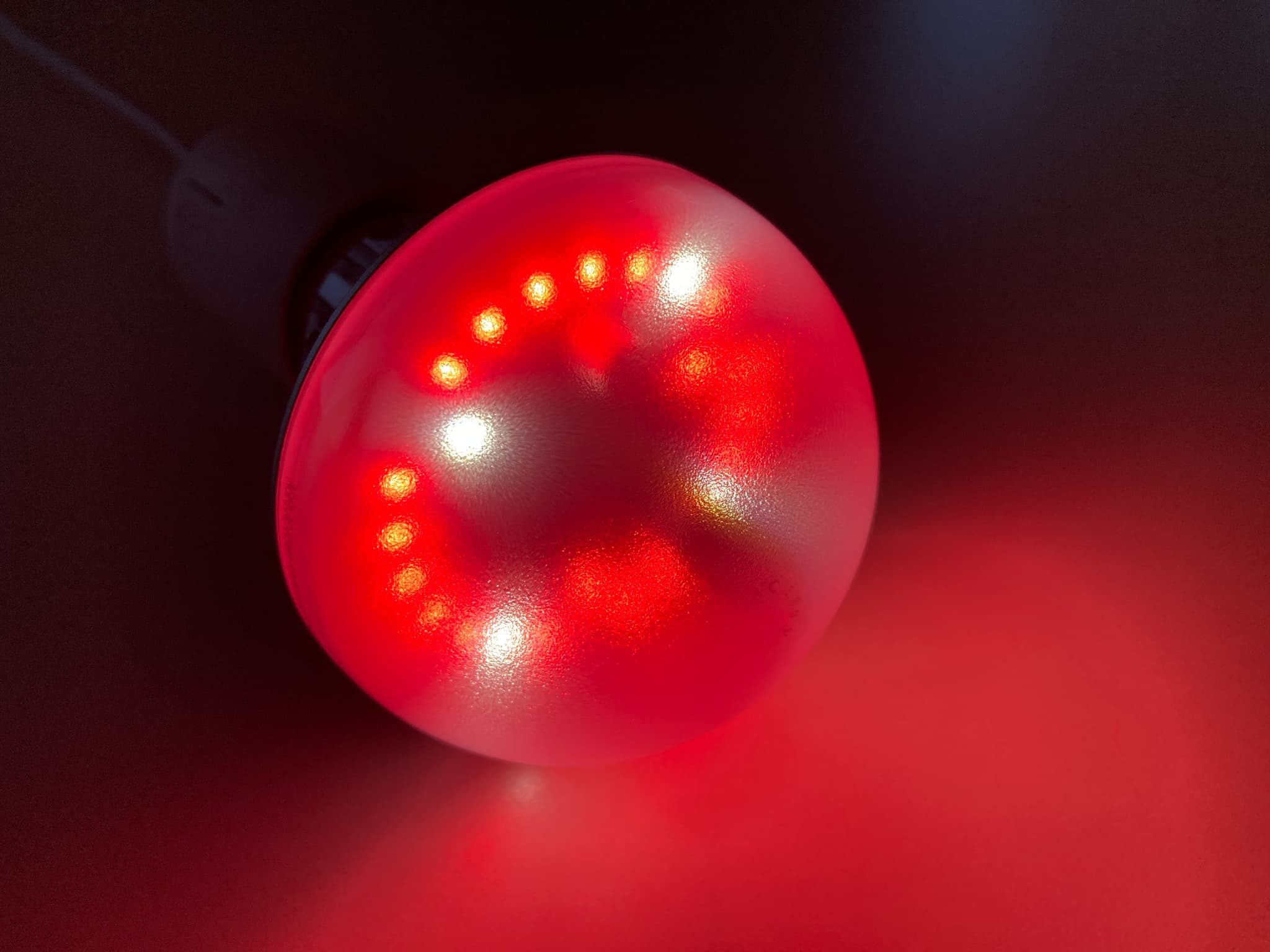

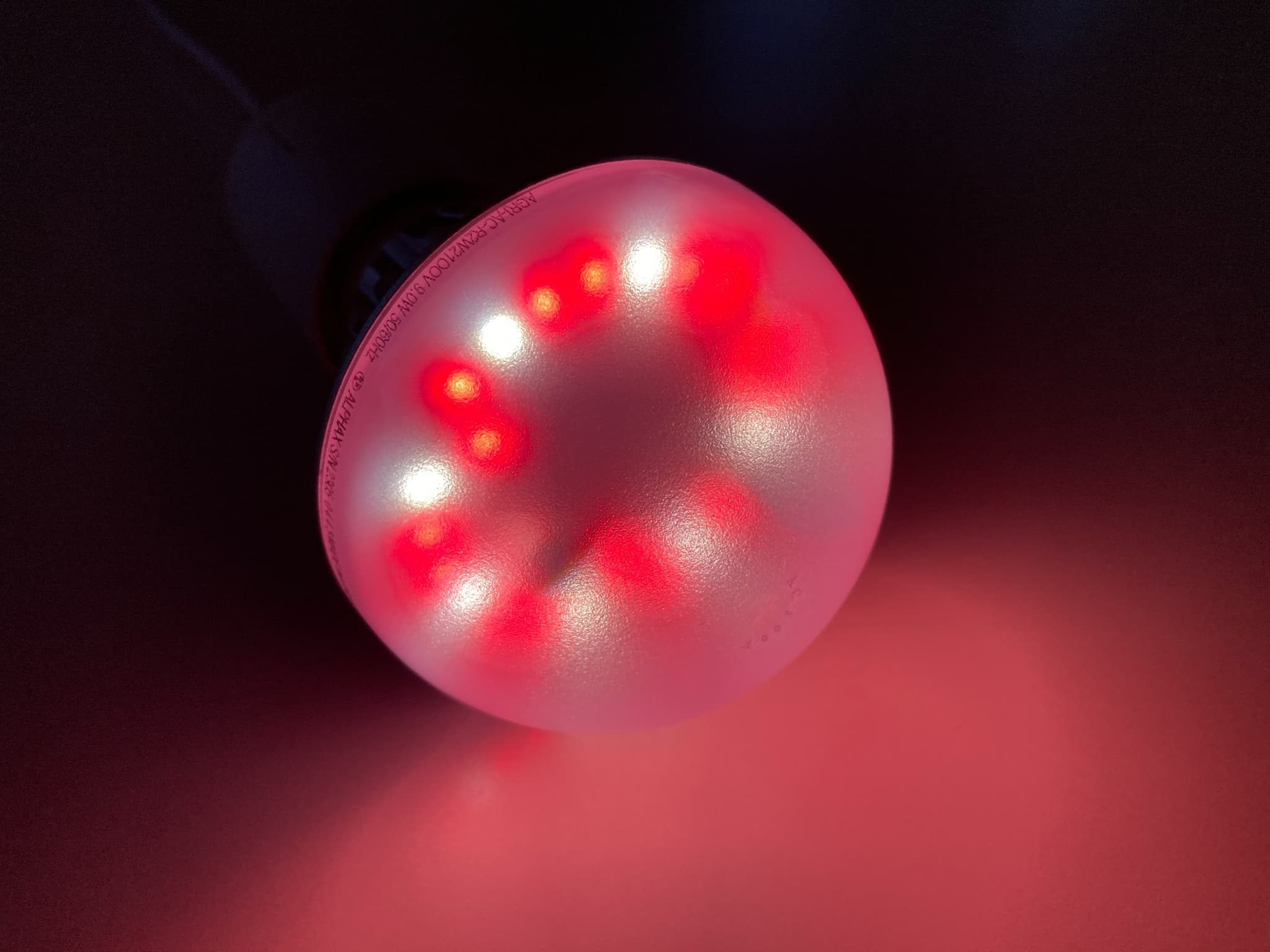

菊の花芽分化や開花を抑制する波長は、630nm付近(赤色光)であることがわかっています。電照資材を選ぶ際は、光量だけでなくスペクトル特性にも注目しましょう。以前は白熱電球が主流でしたが、現在は省エネ型のLEDも広く利用されています。LEDは白熱電球に比べて、導入費用が高くなりますが、消費電力が少なく、長寿命でメンテナンスの手間も少ないため、環境負荷の低減にもつながります。

LEDは、特定の波長を組み込んで設計することができ、花芽抑制効果が高いというメリットがあります。白熱電球は、単価が安いのが魅力ですが、波長域が広く紫外線付近の波長も発しているため虫を誘引してしまう点がデメリットです。また寿命が短く流通量が減ってきています。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 白熱電球 | ・単価が安い | ・寿命が短い ・消費電力が大きい ・虫を誘引しやすい ・流通量が減少している |

| LED | ・寿命が長い ・消費電力が少ない |

・単価が高い ・赤色単色だと作業性が悪い |

耐久性と防水性能

夏場の高温や梅雨時の多湿環境に耐えられるかどうかは、長期的な運用に大きく影響します。特に露地栽培の場合は防水・防塵性能を備えた資材を選ぶことが必須です。

導入コストとランニングコスト

白熱電球は安価ですが寿命が短く、LEDは高価ですが長期的にはコストメリットがあります。電気料金の値上げリスクも含め、総合的なコストシミュレーションを行いましょう。

扱いやすさ

配線のしやすさ、取り換え作業の容易さ、タイマー制御やIoTとの連携といった管理面も見逃せません。省力化を図ることで作業効率が大きく改善されます。

その他、電照に必要な資材

防水ソケット、配線ケーブル、KPロープ、タイマー、電球設置用支柱(約2.5m)などが必要です。

電照効果の高い品種

お盆咲き菊を栽培するうえで欠かせないのが「品種選び」です。菊には多くの系統がありますが、電照による開花抑制の効果は品種によって異なります。岡山県や農研機構によれば開花時期を調節できるとされた品種として、「精ちぐさ」(赤)、「精こまき」(黄)、「すばる」(黄)、「精しずえ」(白)、「精しらいと」(白)、「白精ひなの」(白)の6品種があります。ほとんどの品種には、種苗会社や出荷団体により、ロイヤリティ(権利使用料や更新料)などが発生するなど決まりがあるため、事前に確認しておきましょう。同じ品種でも作型、地域などの条件により限界日長や到花日数は異なるため、特性を理解して電照を計画する必要があります。

電照栽培を活用し品質の良いお盆咲き菊を収穫しましょう

お盆咲き菊の栽培は、単なる花づくりにとどまらず、日本の伝統文化と深く結びついています。ご先祖を迎える大切な時期に、きちんと花を届けることは農家さんにとっても誇りであり責任でもあります。その裏には、自然のリズムを理解し、技術を駆使して花の命を操る繊細な工夫が隠されています。電照栽培は、伝統的な需要と現代農業の技術を結びつける架け橋ともいえるものです。これからも品種改良や省エネ技術の進歩とともに、より魅力的なお盆咲き菊の生産が広がっていくことを願っています。

参考資料:

・計画的な生産・出荷のための夏秋ギク栽培技術マニュアル(福島県農業総合センター)

・キク電照栽培用 光源選定・導入のてびき(農研機構)

コラム著者

セイコーステラ 代表取締役 武藤 俊平

株式会社セイコーステラ 代表取締役。農家さんのお困りごとに関するコラムを定期的に配信しています。取り上げて欲しいテーマやトピックがありましたら、お知らせください。